Mittlerweile ist das Equine Cushing Syndrom (ECS) in aller Munde. Heute spricht man nicht mehr von einem Syndrom, sondern von einer Krankheit und daher wird auch immer häufiger der Begriff "Equine Cushing Disease" (ECD) benutzt. Im medizinischen Wortschatz wird auch die Begrifflichkeit PPID - Equine Pitutary Intermedia Dysfunktion verwendet. Im Gegensatz zum Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) aber ist das Equine Cushing Syndrom eine sehr komplexe Erkrankung, die derzeit noch nicht heilbar ist. Mittlerweile ist erheblich mehr über den Verlauf, die Entstehung und die möglichen Therapien dieser Krankheit bekannt. Dennoch aber tastet sich die Wissenschaft nur mühsam an die Erkrankung heran, die meistens Pferde ab einem Alter von 12 Jahren betrifft. Aber es wurden Symptome auch schon bei 4-jährigen Pferden beobachtet.

Mittlerweile ist das Equine Cushing Syndrom (ECS) in aller Munde. Heute spricht man nicht mehr von einem Syndrom, sondern von einer Krankheit und daher wird auch immer häufiger der Begriff "Equine Cushing Disease" (ECD) benutzt. Im medizinischen Wortschatz wird auch die Begrifflichkeit PPID - Equine Pitutary Intermedia Dysfunktion verwendet. Im Gegensatz zum Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) aber ist das Equine Cushing Syndrom eine sehr komplexe Erkrankung, die derzeit noch nicht heilbar ist. Mittlerweile ist erheblich mehr über den Verlauf, die Entstehung und die möglichen Therapien dieser Krankheit bekannt. Dennoch aber tastet sich die Wissenschaft nur mühsam an die Erkrankung heran, die meistens Pferde ab einem Alter von 12 Jahren betrifft. Aber es wurden Symptome auch schon bei 4-jährigen Pferden beobachtet.

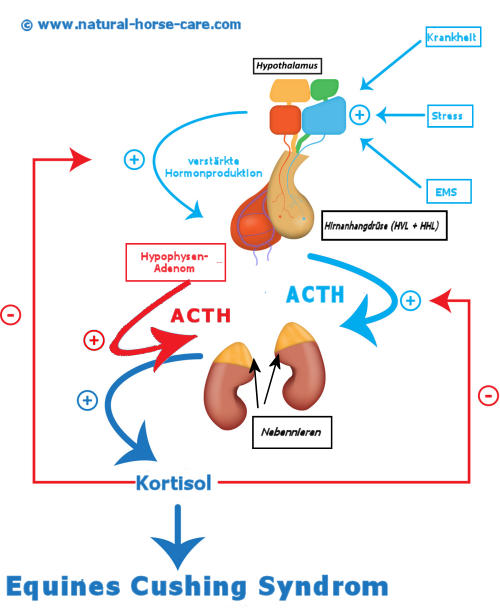

Noch vor einigen Jahren wurde angenommen, dass einzige Auslöser für Cushing beim Pferd eine tumoröse Entartung der melanotropen Zellen der Pars Intermedia (Hirnanhangdrüse, hypophysäres Cushing Syndrom) ist. Dadurch kommt es u.a. zur exzessiven ACTH-Produktion (ACTH = Adrenocorticotropes Hormon, auch „Stresshormon“ genannt) und in Folge zu einer Hypertrophie - einer Vergrößerung der Nebennierenrinde. Dies wiederum bedingt eine erhöhte Sekretion von Kortisol. Kortisol bewirkt einen Anstieg des Blutzuckerspiegels, fördert außerhalb der Leber die Lipolyse (Fettverbrennung) und wirkt katabol (Muskelgewebe abbauend).

Cushing beim Pferd – die Hypophyse (Hirnanhangdrüse)

Das kleine Organ an der Unterseite des Pferdegehirns übernimmt zentrale Aufgaben des Stoffwechsels. Erkrankungen an der Hirnanhangdrüse führen zu Störungen des Hormonhaushalts. Die Hypophyse besteht aus zwei Anteilen, dem Vorderlappen (HVL) und dem Hinterlappen (HHL). Der HVL ist eine Drüse und dem Gehirn nur angelagert. Hier werden die Hormone (u.a. ACTH, GH, FSH, LH, Prolatkin und TSH) gebildet und in den Blutkreislauf gegeben. Der HHL (Hypophysenhinterlappen) zählt als eine Art Ausstülpung zum eigentlichen Gehirn. Als übergeordnete Steuerzentrale ist dieser für die lebenswichtigen Funktionen wie Atmung, Kreislauf, Nahrungsaufnahme und Körpertemperatur zuständig. Dieser Hinterlappen reguliert den Hypothalamus, eine Gehirnregion, die eine Vielzahl von Hormonen bildet (z.B. Oxytocin, ADH). Somit vereinen sich die Hirnanhangdrüse und der Hypothalamus beim Pferd zu einer engen Funktionseinheit, die für die Freisetzung lebensnotwendiger Hormone in Drüsen und Organen zuständig ist. Deutlich wird damit auch, dass eine Störung dieser Funktion, wie man sie beim Cushing-Pferd beobachtet, weitreichende Folgen für die Gesundheit haben kann.

Noch ist bei Pferden nicht eindeutig geklärt, welchen Ursprung bzw. Auslöser die Entartung der Hypophyse (in der Regel ein gutartiger Tumor) hat. Dieser hormonaktive Tumor führt zu einer Geschwulstbildung und einer dadurch bedingten übermäßigen, unregulierten Hormonproduktion. Beim Pferd steht hier das Stresshormon ACTH im Vordergrund. Dieses Hormon stimuliert die Nebennierenrinde vermehrt Kortisol auszuschütten. Die Folge sind ein gestörter Blutzuckerstoffwechsel und erhöhte Entzündungsparameter, da der Stoffwechsel fälschlicherweise ständig auf „Abwehr“ programmiert wird. Dies schwächt am Ende das gesamte Immunsystem (oxidativer Stress).

Cushing – nicht nur das ACTH sorgt für eine Entgleisung beim Pferd

Bis dato hält man eine erhöhte Kortisolproduktion für einen entscheidenden Faktor bei der Entstehung eines Equinen Cushing beim Pferd. Dennoch werden auch sogenannte Melanotropine (Peptithormone, wie z.B. das alpha-MSH) und das für die Dopamin-Freisetzung verantwortliche beta-Endorphin diskutiert, da diese für die Entstehung des Hormons ACTH eine Schlüsselrolle übernehmen. Im Krankheitsfall geht die durch den Botenstoff Dopamin vermittelte Hemmung verloren. Heute weiß man, dass mit dem Anstieg von ACTH auch das Polypeptid beta-Endorphin ansteigt, da beide durch das Proteinhormon POMC synthetisiert werden. So ist es nicht nur das ACTH, welches zu den für das Cushing typischen Symptomen führt. Eine ganze Reihe von Hormonen bzw. Prohormonen sind durch eine krankhaft veränderte Hirnanhangdrüse mit involviert. Das ACTH wird, weil es leicht im Blutbild festzustellen ist, als Parameter für die Diagnose vorzugsweise herangezogen.

Aufgabe dieser Hormone:

- Herstellung einer energetischen Homöostase (das physiologische Streben nach Einhaltung eines Gleichgewichts),

- Ausgleich des Insulinstoffwechsels,

- Einfluss auf die Fellveränderung

- Regulation bzw. Kontrolle des Immun- und Entgiftungsstoffwechsels

Diese bei Cushing-Pferden überwiegend hormonell ausgelösten krankhaften Vorgänge im Stoffwechsel sind verantwortlich für viele lebensbedrohliche Zustände, Herz- und Kreislaufstörungen, Arteriosklerosen und Hufrehe beim Pferd.

Erste Hinweise auf Cushing (ECS) beim Pferd

Ein wichtiger Punkt ist zunächst eine eindeutige Diagnose, denn viel zu oft wird ein ECS diagnostiziert ohne dass hier entsprechend gewissenhaft recherchiert wurde. Auch weil die Diagnose über das Blutbild (hier gehen wir später darauf ein) viel zu oft falsch interpretiert oder fehlerhaft analysiert werden. Die klinischen Symptome sind nicht immer klar zu erkennen und die Pferde reagieren in Abhängigkeit des Allgemeinbefindens und insbesondere in Abhängigkeit vom aktuellen Ernährungszustand und Alter ganz unterschiedlich auf die Equine Cushing Disease.

Typische Cushing Symptome (nicht bei allen Pferden gleich und nicht grundsätzlich alle auf einmal): *

- Hufrehe (40 %)

- Huflederhautentzündungen, häufige Hufgeschwüre oder –abszesse,

- starkes Schwitzen (Hyperhidrose) (35 %),

- gesteigerter Durst, häufiges Urinieren (30 %),

- typische Fettumverteilung mit Fettdepots am Mähnenkamm und über den Augen (EMS) (94 %),

- kräuseliges Fell (Hirsutismus), (26 %),

- langes Fell, langsamer oder sehr schlechter Fellwechsel (73 %),

- Muskelschwäche, Leistungsabfall, Müdigkeit (44 %),

- Abmagerung, trotz vermehrter Futteraufnahme (15 %),

- Unfruchtbarkeit oder Störungen des Zyklus bei Stuten,

- deutlich geschwächte Abwehrkräfte mit häufigen Infekten Wundheilungsstörungen,

- Osteoporose und Bindegewebsschwäche.

* (Die dahinterstehenden Prozentzahlen zeigen an, an wie vielen positiv getesteten Cushing-Pferden diese Symptome vorhanden waren; lt. aktueller Zahlen PPID-Workinggroup (USA). Häufig waren zwei und mehr Symptome gleichzeitig ausgeprägt)

Cushing ist nicht gleich Cushing – Pseudo oder Peripheres Cushing?

Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten machen deutlich, dass man noch nicht wirklich alles erforscht hat. Trotz Blutdiagnostik und einiger deutlicher Symptome ist bis heute die Wissenschaft nicht sicher, ob diese Krankheit (einschließlich erhöhter ACTH) ausschließlich auf einen Tumor bzw. Geschwulst an der Hypophyse zurückzuführen ist. Die zweite Frage ist: „Wenn dem so wäre, was sind die Ursachen, die beim Pferd zu einem Adenom an der Hirnanhangdrüse führen können?“ Nachdem aber keine gesicherten Daten vorliegen (eine sichere Diagnostik wäre nur mittels Kernspintomografie möglich) und häufig Cushing-Pferde auch mittels einer Therapie ohne Prascend geheilt wurden (was ja bei Cushing eigentlich wissenschaftlich verneint wird), muss in diesem Bereich noch viel geforscht werden. Leider -oder Gott sei Dank - bietet dieser Umstand auch noch viel Raum für Spekulationen. Somit muss aber auch die Frage erlaubt sein, ob das Medikament Prascend (früher Pergolid) grundsätzlich das Mittel der Wahl ist. Dieser Dopamin-Antagonist hat aus meiner Erfahrung einigen Pferden mit hohen ACTH-Werten gut geholfen. Dennoch aber gab es auch sehr viele Pferdebesitzer, die von massiven Nebenwirkungen bei ihren Pferden, selbst bei reduzierter Gabe von Pergulid, erzählten (Lethargie, Magengeschwüre, Durchfall, Appetitlosigkeit). Daher werden mittlerweile immer häufiger auch die Begriffe Pseudo-Cushing oder Peripheres Cushing ins Spiel gebracht.

Vermutet wird darüber hinaus, dass nicht immer bzw. grundsätzlich ein Hypophysenadenom für einen erhöhten ACTH-Wert verantwortlich gemacht werden kann. Chronischer Stress – auch bedingt durch chronische Erkrankungen, wie z.B. EMS, „KPU“, Borreliose, Hufrehe, Insulinresistenz, Adipositas, COPD bzw. RAOR, langanhaltende Krankheit oder Verletzung mit Medikation usw. versetzen den Organismus der Pferde unter Dauerstress. Dieser führt u.a. zu einer unbegründet und dauerhaft erhöhten Ausschüttung von Cortisol und anderer Stresshormone. Die dabei entstehenden Krankheitsbilder sind dem Equinen Cushing (PPID) sehr ähnlich bis gleich und daher führt dies ggf. zu einer falschen Interpretation und somit zu einer weniger zielführenden Therapie, wenn ausschließlich auf eine Medikation mit z.B. Prascend (Dopamin-Antagonist) gesetzt wird.

Ist Pergulid / Prascend bei Pferden mit Cushing das Mittel der Wahl?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Wir konnten beobachten, dass Pferde mit stark erhöhten ACTH-Werten (>500) häufig sehr gut auf Prascend reagierten, wenn diesem eine oder mehrere Hufreheanfälle vorausgingen. Weniger hilfreich hingegen waren Medikationen bei Pferden mit ACTH-Werten unter 200 pg/ml. Dennoch halten wir es grundsätzlich für unseriös einer vom Tierarzt angeratenen Medikation zu widersprechen. Wir appellieren aber an die Pferdebesitzer, die möglichen Nebenwirkungen im Auge zu behalten, den ACTH-Test vor Medikation ein zweites Mal überprüfen zu lassen und während einer Prascend-Behandlung einmal jährlich (nicht in den Herbstmonaten) zu kontrollieren. Sinkt der Wert stark sichtbar ab, kann nach Rücksprache mit dem Tierarzt die tägliche Dosierung schrittweise reduziert und im Idealfall sogar gänzlich ausgeschlichen werden.

Nebenwirkungen von Prascend: Mögliche unerwünschte Wirkungen bei Pferden sind u. a. Inappetenz, vorübergehende Anorexie und Lethargie, leichte Anzeichen einer zentralnervösen Störung (z. B. leichte Niedergeschlagenheit oder leichte Ataxie), Magengeschwüre, Diarrhoe und Koliken. Beim Auftreten von Anzeichen, dass die verabreichte Dosis nicht vertragen wird, sollte die Behandlung für 2 - 3 Tage unterbrochen und anschliessend mit der Hälfte der vorherigen Dosis wieder aufgenommen werden. Die Tagesgesamtdosis kann dann in Schritten von 0,5 mg alle 2 - 4 Wochen allmählich wieder heraufdosiert werden, bis die gewünschte klinische Wirkung erreicht ist.

![Der ACTH-Test bei Cushing-Pferden ist nur mäßig genau. Wie aussagekräftig ist der ACTH-Test bei Pferden mit Cushing?]() Welcher Test ist bei Cushingpferden sinnvoll und aussagekräftig?

Welcher Test ist bei Cushingpferden sinnvoll und aussagekräftig?

Berücksichtigt werden sollte der richtige Zeitpunkt eines ACTH-Tests, da es insbesondere in den Herbstmonaten August bis einschließlich Oktober bei Pferden zu jahreszeitlichen Hormon- und Insulinschwankungen kommt. Daneben können die Verabreichung von exogener Glukokortikoide und andere Medikamente das Ergebnis stark beeinträchtigen. Diese letzte Medikation sollte daher idealerweise mindestens 3 Monate zurückliegen. Der heute gut verträgliche Adrenocorticotrepes Hormon (ACTH)-Test kann von jedem Tierarzt ausgeführt werden. Auf jeden Fall sollte das Pferd vorher nicht geritten worden sein und auch innerhalb der Herde keiner Anstrengung oder Aufregung unterworfen worden sein. Auch wenn heute viele Labore und Tierärzte die früher geforderte Nüchternheit des Pferdes nicht mehr als zwingend notwendig erachten, raten wir den neutralen Quellen über die korrekte Durchführung solcher Tests Beachtung zu schenken. Das Pferd sollte zumindest einen Tag vorher nicht mit Kraft- oder Mischfutter gefüttert werden und auch die Grundversorgung sollte bestenfalls mit rationiertem Heu vorgenommen worden sein. Der früher auch häufig angewandte Dexamethason-Suppressionstest findet mittlerweile nur noch sehr selten bei Cushing-Pferden Anwendung.

Interessante Erkenntnisse gab es in einer Studie, die im Tierärztlichen Wochenblatt veröffentlicht wurde. Hier ging es darum die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse (ACTH – Plasma Konzentration) unter verschiedenen Laboren zu vergleichen. Das Ergebnis war ein wenig ernüchternd, da die Werte der ACTH-Konzentration im Schnitt um 20 pg/ml voneinander differierten. Bei einem Pferd wurden Proben aus derselben Blutabnahme einmal mit 60 und ein anderes Mal mit 120 pg/ml ACTH analysiert. Nimmt man jetzt noch die Fehlerquellen während der Blutentnahme, Verarbeitung, Lagerung und Transport hinzu, wird deutlich, dass ein einmaliger ACTH-Test insbesondere < 200 pg/ml nicht zwingend Gewissheit gibt und den Einsatz des nicht nebenwirkungsfreien Medikaments Prascend rechtfertigt.

In einer in den USA durchgeführten Untersuchungsreihe wurde auch festgestellt, dass Pferde trotz einer Behandlung mit Prascend bei Kontrolluntersuchungen nicht grundsätzlich niedrigere ACTH-Werte hatten. Teilweise stiegen diese sogar gegenüber dem Ausgangswert vor der Medikation. Insbesondere waren die Werte während der Herbstmonate in einem Fall sogar um das 10-fache gegenüber dem Anfangswert erhöht - trotz Prascend. Der ACTH-Wert ist lt. dieser Studie hohen Schwankungen ausgesetzt und sollte daher nie als alleiniger Parameter für die Diagnostik herangezogen werden. Auch sei darauf hingewiesen, dass die Höhe des ACTH-Wertes nicht grundsätzlich eine Aussage darüber zulässt, wie schwer die Erkrankung des Pferdes an Cushing ist. Ohne Symptomatik bzw. klares Krankheitsbild dürfte der ACTH-Wert nur bedingt aussagekräftig sein. Die Frage blieb unbeantwortet, ob nicht die Umstellung der Ernährung und die entsprechende Vitalstoffversorgung unter dem zusätzlichen Einsatz von Kräutern, wie Mönchspfeffer, Ginseng usw. nicht sogar den weitaus höheren Stellenwert bei der Behandlung eines Cushing-Pferdes haben sollte. Die Studie wirft neue Fragen auf und es dürfte weiter spannend bleiben.

Das A & O einer Behandlung des Cushing-Pferdes ist nicht die Medikation mit Prascend

Ein guter Tierarzt oder Therapeut wird das Pferd eingehend untersuchen und die Vorgeschichte des Patienten mit in die Beurteilung einfließen lassen. In vielen Fällen steht eine angepasste Fütterung in Harmonie mit einem empfohlenen Bewegungsprogramm im Vordergrund. Ist das Pferd zu dick, müssen in erster Linie eine Gewichtsreduktion unter Berücksichtigung einer optimalen Vitalstoffversorgung und regelmäßige Trainingseinheiten stattfinden.

Neben dem Training und einer regelmäßigen Gewichtskontrolle, muss auch eine strikte Kontrolle der Zufuhr von Energie, Stärke und Zucker erfolgen. Es ist müßig darüber zu streiten, ob Öl, Traubenzucker, Zucker (einfach oder mehrfach), Melasse, Karotten oder Apfeltrester usw. in den Trog eines Pferds mit EMS oder ECS gehören. Entscheidend hierfür dürfte ganz allein die tägliche Menge sein, die verabreicht wird. Es macht keinen Sinn an Cushing erkrankte Pferde ausschließlich zucker- und getreidefrei zu ernähren, wenn diese am Ende 24 Stunden Zugang zu energiereichem Heu oder noch schlimmer Weidegras haben. Der Grundbedarf des Pferdes soll bzw. muss über nicht zu spät geerntetes hochwertiges Heu (ca. 1,5 bis 2,0 kg je 100 kg LM) und Stroh (ca. 0,2 kg je 100 kg LM/Pferd) sichergestellt werden. Weidegang ist je nach Rassetyp und Energiebedarf individuell zu gestalten. Diese Form der Ernährung erfordert aber meistens auch, dass auf eine zusätzliche hochwertige Eiweißversorgung zurückgegriffen wird, denn meist ist dieser Bedarf bei ECS-Pferden erhöht.

Ist das Pferd zu dünn bzw. hat es krankheitsbedingt stark abgenommen, sollte individuell zugefüttert werden. Ein entsprechend geschulter Ernährungsberater für Pferde wird hier die Menge für das Pferd errechnen. Grundsätzlich gilt immer noch: Weniger ist mehr und mehr körperliche Aktivität reduziert die häufig krankheitsbedingte Insulinresistenz. Spezielle Mischfutter (Müslis) sind meist völlig unnötig. Vielmehr sollte auf eine einwandfreie Qualität des Grundfutters (Heu, Stroh, Weide) und eine hochwertige Vitalstoffversorgung geachtet werden.

Ist das Pferd zu dünn bzw. hat es krankheitsbedingt stark abgenommen, sollte individuell zugefüttert werden. Ein entsprechend geschulter Ernährungsberater für Pferde wird hier die Menge für das Pferd errechnen. Grundsätzlich gilt immer noch: Weniger ist mehr und mehr körperliche Aktivität reduziert die häufig krankheitsbedingte Insulinresistenz. Spezielle Mischfutter (Müslis) sind meist völlig unnötig. Vielmehr sollte auf eine einwandfreie Qualität des Grundfutters (Heu, Stroh, Weide) und eine hochwertige Vitalstoffversorgung geachtet werden.

Sinnvoll erscheint eine auf die Krankheit und deren Stadium angepasste Versorgung mit Mineral – und Vitalstoffen. Dieser Bedarf ist bei ECS-Pferden deutlich erhöht. Das Ergänzungsfutter N-Sulin ist eines auf die Cushing-Problematik angepasstes Ergänzungsfutter (Lesen Sie hierzu die vielen Berichte der Pferdebesitzer, die N-Sulin bei ihren Pferden erfolgreich anwendeten).

Bei Pferden mit Cushing (ECS) unbedingt beachten:

- Der hormonelle Stoffwechsel der Pferde mit Cushing ist bereits stark belastet. Vermeiden Sie daher weiteren Stress im Umgang oder im Training, da die Vermeidung von Stress eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Insulinresistenz darstellt.

- Verändern Sie die täglichen Abläufe nicht. Vermeiden Sie Veränderungen in der Fütterungs- und Weideroutine.

- Füttern Sie immer an der gleichen Stelle und stellen Sie ausreichend Wasser (auch auf der Weide, nicht zu kalt und nicht mittels Zungentränke) zur Verfügung.

- Scheren Sie das Pferd im Sommer und decken Sie es rechtzeitig gegen Kälte ein.

- Pflegen (bürsten) Sie das Fellkleid regelmäßig, um Hauterkrankungen (Hautpilz) zu vermeiden. Cushing-Pferde sind häufig auch anfälliger für Hautkrankheiten.

- Achten Sie peinlich auf eine gute und entlastende Hufform. Lassen Sie regelmäßig den Huf bearbeiten (alle 6 bis 8 Wochen).

- Achten Sie darauf, dass die Zähne Ihres Pferdes regelmäßig (2 mal pro Jahr) überprüft und ggf. professionell bearbeitet werden.

- Stellen Sie Ihr Pferd nicht zu anderen Pferden, die sich aggressiv verhalten oder sehr dominantes Verhalten zeigen.

- Vermeiden Sie einen Stallwechsel und meiden Sie häufig wechselnde Pferdebestände.

- Reduzieren Sie die Impfungen auf ein Minimum.

- Ernähren Sie Ihr Pferd rohfaser- und strukturreich aber kohlenhydratarm (insbesondere arm an Glukose und Fructose).

Welcher Test ist bei Cushingpferden sinnvoll und aussagekräftig?

Welcher Test ist bei Cushingpferden sinnvoll und aussagekräftig?