Mineralfutter fürs Pferd im Vergleich

![Unser Topseller: Mineral Plus Mineralfutter Pferd Vergleich]()

Das Angebot zur Sicherstellung des Grundbedarfes eines Pferdes an Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen, Aminosäuren und anderen Vitalstoffen ist immens. Unzählig viele Hersteller bieten Mineralfutter teils für unterschiedliche Rassen, Jahreszeiten und verschiedene Lebensabschnitte des Pferdes an. Alle versprechen sie eine optimale Versorgung zur Vermeidung von Mangelsituationen in der Ernährung der Pferde. Ganz egal, ob es sich hier um konventionelle Mischungen oder eine reine Kräutermischung handelt, dem Verbraucher fällt es nicht leicht das richtige Mineralfutter für sein Pferd auszuwählen. Viele Informationen im Internet verunsichern mehr als dass sie helfen und der Laie hat kaum die Möglichkeit die Aussagen der Futterhersteller zu überprüfen. Andere schüren Angst vor der Wirkung einzelner synthetisch hergestellter Spurenelemente und andere stellen mit vagen Behauptungen deren Wirkungslosigkeit fest. Immer mehr Kräuter, Samen und Gesteinsmehle werden ersatzweise als der Mineral- und Spurenelementlieferant schlechthin propagiert – obwohl gerade hier die Resorbtionsrate der im Kraut, Gras oder Getreide nativen (natürlich enthaltenen) Inhaltsstoffe nur bei 10 % bis 40 % liegt. Diese Marketingstrategie scheint gut zu funktionieren. Wir wollen ja alle nur das Beste für unser Pferd.

Ein Beispiel ist Bierhefe. Bierhefe wird gerne in manchen Foren als Mineralfutterersatz angepriesen. Gerade das Zink wäre eines der wichtigsten Spurenelemente, die in heutiger Zeit in einem Mineralfutter für Pferde nicht fehlen sollte. Um allein mit Bierhefe den Zinkbedarf des Pferdes zu decken würde man hier knapp 2 kg pro Tag benötigen. Bierhefe enthält aber auch u.a. eine nicht unbeträchtliche Summe an Phytinsäure, die in dieser Menge zu erheblichen gesundheitlichen Störungen führen würde.

Sonnenblumenkerne werden ebenfalls gerne als natürlicher Selenlieferant propagiert. Empfohlen werden hier oft 100 Gramm pro Tag. Der native Selengehalt in Futtermitteln ist abhängig vom Selengehalt im Mutterboden. Dieser ist insbesondere in Deutschland (von Nord nach Süd stark abfallend) sehr niedrig. Viele Sonnenblumenkerne enthalten daher kein Selen und wenn, dann liegt der Gehalt bei nur ca. 0,03 bis 0,06 mg/100 Gramm. Um den Selenbedarf neben Heu oder Weide zu decken, würden hier über 1,5 bis 2,5 kg Sonnenblumenkerne pro Tag benötigt. Diese Menge wäre mittelfristig für das Pferd sehr ungesund. Darüber hinaus würde damit das erwünschte Ca:Ph – Verhältnis massiv verschoben werden. Sonnenblumenkerne enthalten häufig auch Schwermetalle.

So gerne wir also Mutter Natur als Quelle für eine optimale Mineralversorgung heranziehen wollen, schnell wird deutlich, dass auch diese Form der Fütterung Schaden anrichten kann. In Abwägung aller Erkenntnisse sind Mineral- oder Ergänzungsfutter eine sinnvolle Alternative – sofern auch hier kritisch das Etikett begutachtet wird. Das Futtermittelrecht regelt zwar sehr detailliert die Angaben, die sowohl im Internet als auch auf dem Etikett zu stehen haben, aber es gehören schon einige Kenntnisse dazu, die bereitgestellten und nicht immer vollständigen Informationen richtig zu deuten. Darüber hinaus bestehen zwischen den einzelnen Mischungen hohe Unterschiede in ihrer Konsistenz (Pulver, Pellet oder Weidebigs), in der Bioverfügbarkeit bereitgestellter Mineralien und Vitaminen, bei der notwendigen Tagesdosis einzelner Mengenelemente mit dem gewünschten bzw. zu erwartenden Wirkungsspektrum und bei dem Preis. Auch der Frage über Nutzen oder Schaden weiterer Zusatzstoffe (Füllstoffe, Kräuter, Zucker, Öle, Aminosäuren, Probiotika, Konservierungsstoffe, genetisch veränderter Zusätze usw.) wird man Beachtung schenken müssen. Viele Zusätze (deklariert in der Zusammensetzung) enthalten native Inhalts- oder Wirkstoffe, die darüber hinaus dem Stoffwechsel hilfreich aber auch belastend zur Verfügung stehen können. Somit wird schnell deutlich, dass die Qualität eines Mineralfutters nicht pauschal vergleichbar ist, insbesondere dann, wenn die Hersteller Informationen auf dem Etikett oder im Internet zurückhalten.

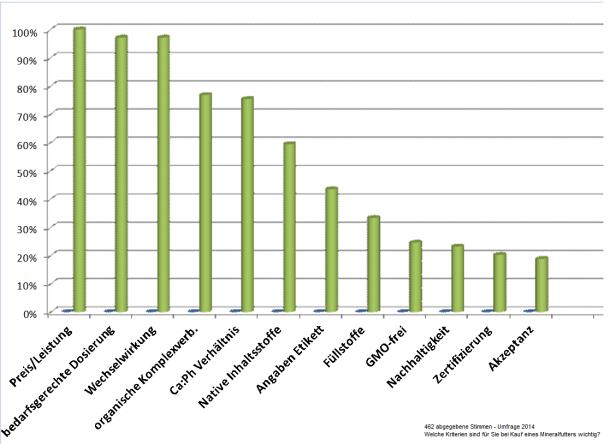

In einer Umfrage (siehe Grafik) im größten Pferdefütterungsportal (6000 Mitglieder) auf Facebook wurden die Mitglieder gefragt, welche Qualitätsansprüche sie an ein Mineralfutter stellen. Die am häufigsten angeklickte Antwort war eigentlich zu erwarten: das Preis/Leistungsverhältnis entscheidet beim Kauf des Mineralfutters. Nur wie beurteilt man bei einem Mineralfutter das Preis/Leistungsverhältnis. In dieser Frage wurden die Anforderungen unterschiedlich bewertet – dennoch 97 Prozent der Befragten setzen eine bedarfsgerechte Versorgung (Vermeidung einer Über- bzw. Unterversorgung) unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen (z.B. Zink und Kupfer, Calcium und andere Mineralien usw.) voraus. Immerhin 77 % würden organische Komplexverbindungen bei den Mineralien und Spurenelementen bevorzugen. Interessant war auch, dass 75 % der an der Umfrage zum Mineralfutter beteiligten Personen ein richtiges Calcium zu Phosphor Verhältnis als wichtiges Qualitätsmerkmal nannten.

![Mineralfutter-Pferd-Vergleich-Grafik Mineralfutter-Pferd-Vergleich-Grafik]()

Das Calcium/Phosphor-Verhältnis (Ca:Ph) im Pferdefutter

Die meisten kennen zumindest das anzustrebende Calcium/Phosphor-Verhältnis im Pferdefutter von 1:1 bis 3:1. Diese grundsätzliche Annahme betrifft aber nicht das Mineralfutter alleine, sondern die gesamte Futterration. Auch ist ja nicht nur das Verhältnis alleine wichtig, sondern auch die damit in Verbindung stehende Menge. Viele Mineralfutter haben aufgrund ihrer Mischung einen sehr hohen Calciumgehalt, der wiederum durch das Zumischen von Phosphor ausgeglichen wird. Dies bedeutet in der Summe, dass zwar das Verhältnis stimmt – aber die überschüssigen Mengen, die eingemischt wurden um dem Verhältnis gerecht zu werden, müssen vom Pferd wieder ausgeschieden werden. Überschüssiges Calcium wird zwar relativ unproblematisch über die Niere entsorgt, erhöht aber das Risiko einer Nieren- oder Harnsteinbildung deutlich. Auch ein Zuviel an Phosphor beeinträchtigt nicht nur die Verwertung anderer Mineralien (einschließlich Calcium), sondern erhöht auch die Gefahr von Darmsteinbildungen (z.B. Weizenkleie enthält viel Phosphor). Kräuterreiche Weiden oder das daraus gewonnene Heu haben ein relativ gutes Verhältnis. Gerade aber kleereiche Weiden oder junges Weidegras machen eine Zufütterung von Calcium nötig, um mangelbedingte Abbauprozesse im funktionellen Knochengewebe zu vermeiden. Je mehr Kraftfutter bzw. Getreide die Pferde erhalten, desto wichtiger wird eine ausreichende Calciumversorgung.

In einem Vergleich von 10 führenden Mineralfuttern (von den Mitgliedern des Forums per Umfrage ermittelt) konnten alle diese Anforderung an ein ausgewogenes Ca:Ph – Verhältnis erfüllen (Gesamtration Sommer- sowie Winterfütterung, einschließlich Heu, Weide und Kraftfutter). Einzig ein als natürliche Alternative propagiertes Mineralfutter (Seealgen, Pflanzen, Kräuter, Rinden und Öle) war trauriger Spitzenreiter. Dennoch über die Hälfte der gegenübergestellten Mineralfutter würden die Pferde gerade im Winter mit Calcium überversorgen. 7 von den 10 Mineralfuttern erreichten im Winter und teilweise auch im Sommer bedenklich hohe zugeführte Phosphorwerte aufgrund der zusätzlichen Einmischung von Phosphor (z.B. Dicalciumphosphat) um dem Ca:Ph – Verhältnis gerecht zu werden.

Mineral Plus verzichtet auf die Zumischung von Phosphor als Zusatzstoff und stellt diesen nativ zur Verfügung.

![Mineral- / Vitalstoffe und Omega-3-Fettsäuren Mineralfutter Pferd Vergleich]()

Mineralfutter fürs Pferd bedarfsgerecht dosieren

Der Wunsch der Pferdebesitzer nach einer bedarfsgerechten Fütterung einschließlich aller notwendigen Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine war in dieser Umfrage klarer Favorit. Nun fällt es schwer eine individuelle Bedarfszahl zu ermitteln. Viel zu unterschiedlich sind die Haltungsformen, die Weidebeschaffenheiten und die Quantität der essentiellen Inhaltstoffe im Heu. Ebenso ist der Bedarf des Pferdes von vielen Faktoren abhängig. Je nach Alter, Rasse, Geschlecht und Leistungsanforderung steigt der Bedarf an einzelnen Vitalstoffen und Mineralien massiv an. Auch die Jahreszeit und der allgemeine Gesundheitszustand des Pferdes spielen hier eine maßgebliche Rolle. Jeder einzelne Parameter kann den Bedarf einzelner Vitamine oder Spurenelemente beim Pferd deutlich erhöhen. Es wäre also müßig, die zur Verfügung stehenden Bedarfstabellen für Pferde 1:1 umzusetzen. Bereits hier differieren ja die Aussagen unterschiedlicher Veröffentlichungen. Die vollständige Aufnahme der über das Futter bereitgestellten Spurenelemente, Mineralien, Vitaminen usw. ist abhängig vom Zustand des Verdauungsapparates. Ebenso hängt die Eigensynthese der Vitamine B, C und K (sie werden in der Regel zu einem Großteil selbst synthetisiert) und die weitere enzymatische Verstoffwechselung der Spurenelemente von einer gesunden Aktivität des gesamten Verdauungstraktes ab. Mit der heutigen Kenntnis weiß man darüber hinaus, dass es insbesondere die nativen (also im Heu oder Gras enthalten) essentiellen Spurenelemente und Vitalstoffe sind, die auf den Weiden und im Heu durch Überweidung, Überdüngung, Schimmel, Umwelteinflüsse usw. verloren gehen.

Ein gutes Mineralfutter wird daher die Aufnahme aller notwendigen Vitalstoffe über das Futter, die Eigensynthese und die Resorptionsrate berücksichtigen und dennoch zur Sicherheit einen nennenswerten Anteil im Mineralfutter bereitstellen. Beachtet werden sollte aber dabei, dass insbesondere Selen, Vitamin D, Vitamin K, Eisen, Mangan, Magnesium usw. am Ende keinen negativen Einfluss nehmen. Hohe Eisengehalte können die Manganaufnahme beeinflussen, zu viel Selen am Ende toxisch wirken. Kobalt wird für die Vitamin B Synthese benötigt und kann in einem Ergänzungsfutter in der richtigen Menge diese Eigensynthese fördern usw. Gerade die B-Vitamine übernehmen, neben dem Zink, Selen und Mangan elementare Aufgaben und sind an etlichen Stoffwechselvorgängen (Enzyme, Energie, Muskulatur, Kohlenhydrate, Eiweiß, Blutbildung, Entgiftung usw.) beteiligt. Bereits hier trennt sich unter den Mineralfuttern die Spreu vom Weizen. Im direkten Vergleich treten deutliche Unterschiede auf. Im Vergleich mit den zehn Mineralfuttern war es das Mineral Plus von Natural Horse Care, welches bei der bedarfsgerechten Dosierung die besten Ergebnisse erzielte.

Organische oder anorganische Komplexverbindungen im Mineralfutter?

Der Begriff organische oder anorganische Spurenelemente oder Mineralien ist etwas irreführend, denn zunächst sind ja Spurenelemente und Mineralien von Natur aus anorganisch. Dieser Begriff definiert letztendlich die Molekülverbindung, in der das Mineral- oder Spurenelement im Mineralfutter zur Verfügung gestellt wird. Die Aussage, dass organische Komplexverbindungen (hier meist an Aminosäuren gebundene Mineralien und Spurenelemente wie z.B. –chelate) eine höhere Bioverfügbarkeit haben ist unter dem Aspekt, dass eine aktive Substanz aus einem Produkt resorbiert, an den Wirkort gelangt und dort der eigentlichen Aufgabe zugeführt wird, richtig. Denn einige Publikationen von Futtermittelherstellern bestreiten dies (in der Regel die, welche anorganische oder teilweise anorganische Komplexverbindungen verwenden).

Erst 2013 hat es diesbezüglich im Bundesinstitut für Risikobewertung ein Symposium unter Leitung von Prof. Dr. Hans Schenkel gegeben. Hier wurde u.a. wiederholt bestätigt, dass organisch gebundene Mineralien und Spurenelemente gegenüber anorganischen Verbindungen im Ergänzungsfutter – auch im Punkte der Wechselwirkung - deutlich im Vorteil sind. Es gibt ausreichende Studien dazu (insbesondere für Eisen, Kupfer, Selen und Zink) die bestätigen, dass anorganische Komplexverbindungen eine schlechtere Bioverfügbarkeit aufweisen und häufiger unerwünschte Wechselwirkungen entstehen. Warum auch noch heute Mineralien und Spurenelemente in Form von anorganischen Komplexverbindungen in Ergänzungsfuttermitteln verwendet werden, ist einfach zu erklären: Diese Form der Zusätze ist im Einkauf für den Hersteller extrem günstig. (organische Komplexverbindungen sind je nach Partikelgröße bis zu 100-mal teurer)

Sowohl die Erkenntnisse der Wissenschaft als auch über 77 % der in der Umfrage befragten Mitglieder sind für uns Grund genug auch weiterhin organisch gebundene Spurenelemente und Mineralien zur Verfügung zu stellen.

Die Wechselwirkungen

97 % der Befragten waren der Auffassung, dass Wechselwirkungen einzelner Mineralien, Spurenelemente und Vitamine in einem Mineralfutter zu berücksichtigen wären und für Sie als „Verbraucher“ ein wichtiges Qualitätsmerkmal sind. Zunächst bleibt festzuhalten, dass das Pferd in der Natur über die Nahrung die essentiellen Vitalstoffe nicht selektiv aufnimmt, sondern auch hier Spurenelemente oder Mineralien aufeinandertreffen, die sich gegenseitig blockieren können. Diese Annahme ist zunächst sehr theoretisch und hängt am Ende von der Menge ab, die zugeführt wird. Heute geht der Trend immer mehr zu Präparaten, die hochdosierte Einzelzusätze bereitstellen. Zink, Selen, Mangan, Schwefel (MSM) usw. werden heute gerne hochkonzentriert zugeführt. Der Pferdebesitzer supplementiert also nur noch selektiv in der Annahme, damit den größten Erfolg zu erzielen. Diese Annahme ist falsch. Nun, wer von Wechselwirkungen spricht, sollte sich auch Kenntnisse über die wichtigen Co-Faktoren einer wirksamen Aufnahme von Spurenelementen und Vitamine aneignen. Aber nicht nur Spurenelemente können sich gegenseitig in der Aufnahme stören.

Folgende Faktoren können ebenfalls zu Komplikationen in der Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen führen:

- Stoffwechselerkrankungen (Hufrehe, EMS, ECS, KPU, usw.)

- Erschöpfung

- Psychischer und physischer Stress

- Krankheit

- Parasiten

- krankhafter Verdauungsstoffwechsel (meist durch Fehler im Futtermanagement)

- einseitiges Weide- und Futtermanagement

- Medikamente (Penicillin, Antibiotika, Kortison, Omeprazol usw.)

- Magenübersäuerung

- genetisch bedingte Stoffwechselstörung (PSSM)

- Mineralfutter mit unzureichender Verfügbarkeit (anorganische Komplexverbindungen, Antagonisten, zu große Partikel der zugesetzten Inhaltsstoffe

- sekundäre Pflanzenstoffe (Phytin, Oxalsäure, Phosphat, Tannine)

- übermäßiges Schwitzen, hoher Blutverlust oder häufiges (krankhaftes) Urinieren

- usw.

Folgende Wechselwirkungen sind bekannt (nicht alle beim Pferd erforscht)

(-) kann die Aufnahme beeinträchtigen;

(+) kann die Aufnahme fördern:

Zink

(-) zu viel an: Calcium, Magnesium, Jod, Nickel, Kupfer, Schwermetalle, Phytin, leicht verd. Kohlenhydrate,

(+) Phosphor, Calcium, Kupfer, Vitamin A, Vitamin B

Selen

(-) Vit. C Mangel, Vit. E Mangel kann den Bedarf erhöhen,

(+) Vitamin E, Vitamin B, Zink

Mangan

(-) zu viel an: Eisen, Magnesium, Calcium, Phosphor, Kobalt, Phytin, leicht verd. Kohlenhydrate,

(+) Vitamin B, Vitamin E, Eisen

Magnesium

(-) zu viel an: Eisen, Calcium, Zink, Vitamin D, Fette und Proteine,

(+) Vitamin B, Vitamin E, Vitamin D

Kupfer

(-) zu viel an: Eisen, Vitamin C, Zink

(+) Vitamin B, Kobalt, Eisen

Eisen

(-) zu viel an: Zink, Phosphor,

(+) Kupfer, Vitamin C, Vitamin B 12, Folsäure, Calcium

Calcium

(-) zu viel an: Zink, Phosphor, Magnesium (aber auch Mangel), Protein erhöht den Bedarf, gesättigte Fettsäuren

(+) Vitamin A, Vitamin D, Vitamin C, Eisen, ungesättigte Fettsäuren

Vitamin C

(-) Stress, Fieber, Medikamente

(+) Calcium, Magnesium und alle Vitamine und Mineralien, Bioflavonoide

Vitamin E

(-) Chlor, ranzige Öle und Fette

(+) Phosphor, Selen, Mangan, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin C, ungesättigte Fettsäuren,

Werden also Mängel über das Blutbild festgestellt wird mit dieser Erkenntnis deutlich, dass eine einseitige Supplementierung wenig sinnvoll erscheint. Zu vielseitig sind die möglichen Einflussfaktoren für eine Über- bzw. Unterversorgung. Nicht grundsätzlich hat ein festgestellter Mineralmangel die Ursache in einer Wechselwirkung. Gesundheitliche oder äußere Einflüsse sind oft eher dafür verantwortlich. Das A und O ist ein hochwertiges und ausgewogenes Mineralfutter, dass in Erkenntnis der Bioverfügbarkeit, der Wechselwirkungen und der Co-Faktoren untereinander eine Mischung bereitstellt. Ebenso muss das Optimieren der Faktoren (Haltungs-, Bewegungs- und Futtermanagement), die Einfluss auf die Aufnahme der Mineralien, Spurenelemente und Vitamine nehmen, oberstes Ziel sein.

Mineral Plus hat in Erkenntnis dieser Faktoren als optimale Basisversorgung in der Gegenüberstellung 10 führender Mineralfutter nicht umsonst den vordersten Rang eingenommen.

- Mineralien und Spurenelemente werden in Form organischer Komplexverbindungen bereitgestellt

- bedarfsgerechte Mengen unter Berücksichtigung möglicher Wechselwirkungen

- ohne genetisch modifizierte Zusätze (GMO-frei)

- Feinste Partikelgrößen ermöglichen eine bestmögliche Aufnahme

- hoher Nutzen der beigemischten „Füllstoffe“ durch native Inhaltsstoffe: Kräuter (sek. Pflanzenstoffe, Mineralien, Vitamine insb. zur Unterstützung des Leber-, Nieren- und Immunstoffwechsels), Bierhefe (B-Vitamine, essentielle Aminosäuren), Leinsamen (essentielle Aminosäuren, Vitamin E), Sojaprotein (essentielle Aminosäuren), Weizenkleie (nat. Phosphorlieferant) mit den verdauungsfördernden und unterstützenden Eigenschaften für die Darmflora

- MSM – organischer Schwefel (Nährstoffe können so besser aufgenommen werden)

- Probiotika – YeaSacc zur Unterstützung des Verdauungsstoffwechsels

- mit Molybdän, Mangan und Kobalt

![Unser Ernährungsberater empfiehlt Mineralfutter Pferd Vergleich]()

Wir fühlen uns bestätigt, dass das Mineral Plus im direkten Vergleich mit 10 führenden Mineralfuttern den besten Platz einnimmt. Trotzdem, wer glaubt gut zu sein – hört auf besser zu werden. Wir werden die zukünftigen wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterhin intensiv beobachten und unser Mineral Plus, wie alle anderen Ergänzungsfutter diesen Erkenntnissen und den Bedürfnissen der Pferde und der Besitzer ggf. anpassen.

Mehr zum Thema:

Der Hafer zählt zu den gesündesten Getreiden überhaupt. Wegen seines guten Geschmacks und seiner Verträglichkeit wurde er von den Menschen in grauer Vorzeit wie andere Heilkräuter gesammelt und gegessen. Irgendwann einmal begann man die Samen zu sammeln und kontrolliert anzubauen. Hafer ist auf Grund seiner „Rispen“ weniger ertragreich als Weizen oder Gerste und wurde erst 3000 v. Chr. großflächig gezüchtet und angesät. Weizen und Gerste hatte man hier schon ca. 7000 Jahre eher kultiviert. Hafer wuchs bis dahin eher als Beigras in den Getreidefeldern. Der ursprüngliche Hafer gehört zu der Familie der Rispengräser und wurde in der traditionellen chinesischen Medizin u.a. zur Regulierung des Blutzuckerspiegels verwendet. Zu welchem Zeitpunkt sich dann Hafer auch in der Pferdefütterung etablierte wird unterschiedlich bewertet. In Europa waren es sicher die Römer, die den Hafer in größeren Mengen auch an Pferde verfütterten und deshalb nach Deutschland brachten.

Der Hafer zählt zu den gesündesten Getreiden überhaupt. Wegen seines guten Geschmacks und seiner Verträglichkeit wurde er von den Menschen in grauer Vorzeit wie andere Heilkräuter gesammelt und gegessen. Irgendwann einmal begann man die Samen zu sammeln und kontrolliert anzubauen. Hafer ist auf Grund seiner „Rispen“ weniger ertragreich als Weizen oder Gerste und wurde erst 3000 v. Chr. großflächig gezüchtet und angesät. Weizen und Gerste hatte man hier schon ca. 7000 Jahre eher kultiviert. Hafer wuchs bis dahin eher als Beigras in den Getreidefeldern. Der ursprüngliche Hafer gehört zu der Familie der Rispengräser und wurde in der traditionellen chinesischen Medizin u.a. zur Regulierung des Blutzuckerspiegels verwendet. Zu welchem Zeitpunkt sich dann Hafer auch in der Pferdefütterung etablierte wird unterschiedlich bewertet. In Europa waren es sicher die Römer, die den Hafer in größeren Mengen auch an Pferde verfütterten und deshalb nach Deutschland brachten. eignet sich Hafer insbesondere bei Pferden mit Neigung zu einer Getreideunverträglichkeit. Beachtlich ist der Anteil der essenziellen Aminosäuren. Diese Aminosäuren sind wesentliche Bausteine körpereigener Proteine und an wichtigen Aktivitäten des Stoffwechsels beteiligt.

eignet sich Hafer insbesondere bei Pferden mit Neigung zu einer Getreideunverträglichkeit. Beachtlich ist der Anteil der essenziellen Aminosäuren. Diese Aminosäuren sind wesentliche Bausteine körpereigener Proteine und an wichtigen Aktivitäten des Stoffwechsels beteiligt. Enzyme (Amylasen) sind für die Verdauung im Dünndarm verantwortlich. Diese stehen aber nur begrenzt zur Verfügung. Pferde, in Abhängigkeit der Rasse und der Regelmäßigkeit einer Haferfütterung, können pro Mahlzeit zwischen 0,5 und 1 Gramm Stärke je kg Lebendmasse im Dünndarm verdauen. 1 kg Hafer hat je nach Sorte und Erntezeitpunkt zwischen 350 und 600 Gramm Stärke je Kilo. Daher dürfte bei manchen Pferden (gerade die Robustpferderassen) bereits mit einem halben Kilo Hafer die enzymatische Stärkeverdaulichkeit erreicht werden. Größere Stärkemengen aus dem Hafer würden dann im Dickdarm durch Fermentation verdaut werden. Dies führt, wie bereits erwähnt, zu einer pH-Verschiebung, einer Anflutung unerwünschter Darmbakterien, Entstehung von Endotoxinen und am Ende zu einer Belastung der Entgiftungsorgane. In der Folge entsteht eine negative Energiebilanz und die Pferde nehmen zusätzlich zu den Stoffwechselrisiken eher ab als zu.

Enzyme (Amylasen) sind für die Verdauung im Dünndarm verantwortlich. Diese stehen aber nur begrenzt zur Verfügung. Pferde, in Abhängigkeit der Rasse und der Regelmäßigkeit einer Haferfütterung, können pro Mahlzeit zwischen 0,5 und 1 Gramm Stärke je kg Lebendmasse im Dünndarm verdauen. 1 kg Hafer hat je nach Sorte und Erntezeitpunkt zwischen 350 und 600 Gramm Stärke je Kilo. Daher dürfte bei manchen Pferden (gerade die Robustpferderassen) bereits mit einem halben Kilo Hafer die enzymatische Stärkeverdaulichkeit erreicht werden. Größere Stärkemengen aus dem Hafer würden dann im Dickdarm durch Fermentation verdaut werden. Dies führt, wie bereits erwähnt, zu einer pH-Verschiebung, einer Anflutung unerwünschter Darmbakterien, Entstehung von Endotoxinen und am Ende zu einer Belastung der Entgiftungsorgane. In der Folge entsteht eine negative Energiebilanz und die Pferde nehmen zusätzlich zu den Stoffwechselrisiken eher ab als zu.

Häufig wird die Arthrose beim Pferd eher konventionell d.h. schulmedizinisch behandelt. Diese Form der Behandlung schließt jedoch eine homöopatische Behandlung des Pferdes mit Arthrose nicht aus. Eine homöopathische Therapie ist nicht nur als Alternative zu konventionellen Maßnahmen, sondern auch als Ergänzung zu schulmedizinischen Maßnahmen sinnvoll. Viele meiner Tierheilpraktiker-Kollegen und –kolleginnen vertreten die Auffassung, dass der Einsatz von Homöopathie und das gleichzeitige Verabreichen von Kortikosteroiden (Corticoide) unsinnig sei, weil dadurch die Kraft und Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln unwirksam werde. Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich therapiere seit mehr als 10 Jahren Pferde mit allen möglichen Arten von Arthritiden und weiß, dass der Patient sehr wohl selbst entscheidet, welche Information er verarbeiten kann oder nicht. Ich habe fast nur „austherapierte“ Patienten in der Behandlung, die Langzeit-Kortisongaben hinter sich hatten und trotzdem sehr gut auf die Homöopathie reagieren.

Häufig wird die Arthrose beim Pferd eher konventionell d.h. schulmedizinisch behandelt. Diese Form der Behandlung schließt jedoch eine homöopatische Behandlung des Pferdes mit Arthrose nicht aus. Eine homöopathische Therapie ist nicht nur als Alternative zu konventionellen Maßnahmen, sondern auch als Ergänzung zu schulmedizinischen Maßnahmen sinnvoll. Viele meiner Tierheilpraktiker-Kollegen und –kolleginnen vertreten die Auffassung, dass der Einsatz von Homöopathie und das gleichzeitige Verabreichen von Kortikosteroiden (Corticoide) unsinnig sei, weil dadurch die Kraft und Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln unwirksam werde. Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich therapiere seit mehr als 10 Jahren Pferde mit allen möglichen Arten von Arthritiden und weiß, dass der Patient sehr wohl selbst entscheidet, welche Information er verarbeiten kann oder nicht. Ich habe fast nur „austherapierte“ Patienten in der Behandlung, die Langzeit-Kortisongaben hinter sich hatten und trotzdem sehr gut auf die Homöopathie reagieren. Wenn Sie eine schulmedizinische Arthrose-Therapie mit Ihrem Pferd hinter sich haben, dann kennen Sie die Grenzen und die Nebenwirkungen. Durch häufige Kortikosteroidgaben kann es zu vermehrtem oder verringertem Appetit kommen, was wiederum zu Koliken, Gewichtszunahme oder Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Muskelathrophie führen kann. Es kann zu Hautekzemen kommen oder zu schlecht heilenden Wunden. Ganz abgesehen von einem lethargischen Gemütszustand der Pferdes.

Wenn Sie eine schulmedizinische Arthrose-Therapie mit Ihrem Pferd hinter sich haben, dann kennen Sie die Grenzen und die Nebenwirkungen. Durch häufige Kortikosteroidgaben kann es zu vermehrtem oder verringertem Appetit kommen, was wiederum zu Koliken, Gewichtszunahme oder Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Muskelathrophie führen kann. Es kann zu Hautekzemen kommen oder zu schlecht heilenden Wunden. Ganz abgesehen von einem lethargischen Gemütszustand der Pferdes.

Magenprobleme beim Pferd, wie Magenschleimhautentzündungen (Gastritis) bis hin zu Magengeschwüren (Ulzera) sind keine Seltenheit. Im Gegenteil, sie treten viel häufiger auf als man denkt. Interessant ist auch, dass man die Annahme, es könnte nur Pferde mit hohen Kraftfuttergaben betreffen, heute nicht mehr teilt. Der Magen des Pferdes reagiert auf viele äußere Umstände (Fütterung, Stress, Medikament usw.) sehr empfindlich und die Symptome zeigen meist kein einheitliches Krankheitsbild. Eine sichere Diagnose eines Magengeschwüres kann auch heute nur über eine Gastroskopie gestellt werden und diese Form des „Eingriffs“ ist leider aufwändig und teuer. In unserem Fachartikel gehen wir auf die Entstehung von Magengeschwüren bei Pferden ein und erklären mögliche Wege einer erfolgreichen Therapie.

Magenprobleme beim Pferd, wie Magenschleimhautentzündungen (Gastritis) bis hin zu Magengeschwüren (Ulzera) sind keine Seltenheit. Im Gegenteil, sie treten viel häufiger auf als man denkt. Interessant ist auch, dass man die Annahme, es könnte nur Pferde mit hohen Kraftfuttergaben betreffen, heute nicht mehr teilt. Der Magen des Pferdes reagiert auf viele äußere Umstände (Fütterung, Stress, Medikament usw.) sehr empfindlich und die Symptome zeigen meist kein einheitliches Krankheitsbild. Eine sichere Diagnose eines Magengeschwüres kann auch heute nur über eine Gastroskopie gestellt werden und diese Form des „Eingriffs“ ist leider aufwändig und teuer. In unserem Fachartikel gehen wir auf die Entstehung von Magengeschwüren bei Pferden ein und erklären mögliche Wege einer erfolgreichen Therapie.

Bei klinischen Untersuchungen zu Magengeschwüren bei Pferden (Prof. Coenen) konnten unterschiedliche Krankheitsbilder in Abhängigkeit zur Haltung festgestellt werden. So hatten gerade Pferde in Boxenhaltung trotz ausreichender Fütterung von Raufutter vermehrt Magengeschwüre im Gegensatz zu Pferden, die in Laufställen mit täglichem Koppelgang gehalten wurden.

Bei klinischen Untersuchungen zu Magengeschwüren bei Pferden (Prof. Coenen) konnten unterschiedliche Krankheitsbilder in Abhängigkeit zur Haltung festgestellt werden. So hatten gerade Pferde in Boxenhaltung trotz ausreichender Fütterung von Raufutter vermehrt Magengeschwüre im Gegensatz zu Pferden, die in Laufställen mit täglichem Koppelgang gehalten wurden.

Heute wird das Wort „Dämpfigkeit“ mit der chronisch obstruktiven Bronchitis beim Pferd gleichgesetzt - obwohl streng genommen etwas anderes damit gemeint ist. Dies führt immer wieder zu Verwirrungen. Bis einschließlich 2001 war die Dämpfigkeit beim Pferd ein sogenannter Gewährsmangel und berechtigte somit zur Rückabwicklung des Pferdekaufes. Beschrieben wurde hier eine chronische und unheilbare Erkrankung von Lunge und Herz beim Pferd. Heute weiß man aber, dass in den meisten Fällen von COB oder RAO die Lunge nicht so zerstört ist wie bei einem dämpfigen Pferd (hier spricht man von einer Lungenfibrose – dauerhaftem Elastizitätsverlust), wo eine Heilung nicht möglich wäre. Daher sind streng genommen die meisten Pferde per Definition eben nicht dämpfig – also nicht unheilbar erkrankt, auch wenn die zugrunde liegende Allergie bzw. Sensibilität in den meisten Fällen bestehen bleibt. Diese Erkenntnis hilft aber dabei, das chronisch obstruktiv „erkrankte“ Pferd durch entsprechendes Haltungs- und Futtermanagement beschwerdefrei zu halten. Richtiger wäre also von einer Erkrankung mit sehr wahrscheinlich wiederkehrendem Charakter zu sprechen als von einer wiederkehrenden chronisch verstopften (obstruktiv) Bronchitis. Deshalb werden die Begrifflichkeiten COB oder COPD (englisch: chronic obstructive pulmonary disease) heute nicht mehr verwendet.

Heute wird das Wort „Dämpfigkeit“ mit der chronisch obstruktiven Bronchitis beim Pferd gleichgesetzt - obwohl streng genommen etwas anderes damit gemeint ist. Dies führt immer wieder zu Verwirrungen. Bis einschließlich 2001 war die Dämpfigkeit beim Pferd ein sogenannter Gewährsmangel und berechtigte somit zur Rückabwicklung des Pferdekaufes. Beschrieben wurde hier eine chronische und unheilbare Erkrankung von Lunge und Herz beim Pferd. Heute weiß man aber, dass in den meisten Fällen von COB oder RAO die Lunge nicht so zerstört ist wie bei einem dämpfigen Pferd (hier spricht man von einer Lungenfibrose – dauerhaftem Elastizitätsverlust), wo eine Heilung nicht möglich wäre. Daher sind streng genommen die meisten Pferde per Definition eben nicht dämpfig – also nicht unheilbar erkrankt, auch wenn die zugrunde liegende Allergie bzw. Sensibilität in den meisten Fällen bestehen bleibt. Diese Erkenntnis hilft aber dabei, das chronisch obstruktiv „erkrankte“ Pferd durch entsprechendes Haltungs- und Futtermanagement beschwerdefrei zu halten. Richtiger wäre also von einer Erkrankung mit sehr wahrscheinlich wiederkehrendem Charakter zu sprechen als von einer wiederkehrenden chronisch verstopften (obstruktiv) Bronchitis. Deshalb werden die Begrifflichkeiten COB oder COPD (englisch: chronic obstructive pulmonary disease) heute nicht mehr verwendet.

Birkenblätter

Birkenblätter Sicher kennen Sie den Begriff „Zivilisationskrankheit“ beim Menschen – aber bei Pferden? Hier spricht man gerne und häufig von den Wohlstandskrankheiten und meint meist Stoffwechselentgleisungen wie Hufrehe, EMS, KPU oder Cushing, Diabetes oder Fettleibigkeit. Diese Krankheiten sind ursächlich nicht selten für zusätzlichen Leistungsabfall, Allergien der Haut und Atemwege sowie massive Störungen der Darmgesundheit oder der Entgiftungsleistung von Leber und Nieren verantwortlich. Die Pharma- und Futtermittelindustrie hat schon längst darauf reagiert und liefert eine Vielzahl von Medikamenten oder Ergänzungsfutter für das Pferd als Antwort darauf.

Sicher kennen Sie den Begriff „Zivilisationskrankheit“ beim Menschen – aber bei Pferden? Hier spricht man gerne und häufig von den Wohlstandskrankheiten und meint meist Stoffwechselentgleisungen wie Hufrehe, EMS, KPU oder Cushing, Diabetes oder Fettleibigkeit. Diese Krankheiten sind ursächlich nicht selten für zusätzlichen Leistungsabfall, Allergien der Haut und Atemwege sowie massive Störungen der Darmgesundheit oder der Entgiftungsleistung von Leber und Nieren verantwortlich. Die Pharma- und Futtermittelindustrie hat schon längst darauf reagiert und liefert eine Vielzahl von Medikamenten oder Ergänzungsfutter für das Pferd als Antwort darauf. Was jetzt sehr überspitzt dargestellt wird, ist in der Realität schon längst so Praxis. Aus Sicht der Ernährungsberatung bzw. der therapeutischen Ernährungsberatung für kranke Pferden liegt aber genau hier das Problem. Fast bei jedem kranken Pferd – ganz gleich ob Stoffwechsel, Gelenke, Sehnen oder Bänder oder Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstraktes usw. – ist eine Therapie über die Fütterung gezielter Ergänzungsfutter oder die Gabe spezieller Medikamente nur die halbe Miete. Um am Ende zufriedenstellende Ergebnisse beim kranken Pferd zu erzielen, spielt die auf das Krankheitsbild angepasste Bewegungstherapie eine ganz entscheidende Rolle. Nur verstehen die meisten Pferdebesitzer unter Bewegung nicht das, was Physiotherapeuten oder Pferdetrainer bzw. Ernährungstherapeuten unter einer therapieunterstützenden Bewegung verstehen.

Was jetzt sehr überspitzt dargestellt wird, ist in der Realität schon längst so Praxis. Aus Sicht der Ernährungsberatung bzw. der therapeutischen Ernährungsberatung für kranke Pferden liegt aber genau hier das Problem. Fast bei jedem kranken Pferd – ganz gleich ob Stoffwechsel, Gelenke, Sehnen oder Bänder oder Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstraktes usw. – ist eine Therapie über die Fütterung gezielter Ergänzungsfutter oder die Gabe spezieller Medikamente nur die halbe Miete. Um am Ende zufriedenstellende Ergebnisse beim kranken Pferd zu erzielen, spielt die auf das Krankheitsbild angepasste Bewegungstherapie eine ganz entscheidende Rolle. Nur verstehen die meisten Pferdebesitzer unter Bewegung nicht das, was Physiotherapeuten oder Pferdetrainer bzw. Ernährungstherapeuten unter einer therapieunterstützenden Bewegung verstehen.

Fütterung Pferd Hufrehe: Weidegang mit Maß und Ziel

Fütterung Pferd Hufrehe: Weidegang mit Maß und Ziel