![Wurmkuren für das Pferd können Leben retten! Wie oft sollte man ein Pferd entwurmen? Fachartikel hier lesen!]() Die Themen Entwurmung, Endoparasiten und Wurmbefall bei Pferden sowie die Frage welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigen die Pferdewelt schon immer. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

Die Themen Entwurmung, Endoparasiten und Wurmbefall bei Pferden sowie die Frage welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigen die Pferdewelt schon immer. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

„Früher kamen die Wildpferde auch ohne Entwurmung aus und hatten trotz Wurmbefall ein langes Leben“. Diese Aussage hört man immer wieder bei den Diskussionen, wenn es in Vorträgen um die Häufigkeit der Entwurmung beim Pferd geht. Grundsätzlich hatten die Wildpferde allerdings früher ein sehr großes Weideareal zur Verfügung und sie hielten sich nie lange an einem Fressplatz auf. Eine Wildpferdeherde weidet in sogenannten Funktionsbereichen. Fress- bzw. Kotplätze sind im Regelfall voneinander getrennt. Unsere Hauspferde hingegen genießen diesen Luxus der riesigen Weidefläche nicht mehr. Damit steigt der Infektionsdruck um ein Vielfaches gegenüber ihren wildlebenden Artgenossen.

Darüber hinaus konnte bei einzelnen Wildpferdeherden ein sehr interessantes Verhalten beobachtet werden. Im Spätherbst, wenn das Nahrungsangebot knapper wird, fressen diese auch Pflanzen, Bäume oder Sträucher mit einem höheren Gerbstoffanteil (Thymian, Oregano, Tannenzweige oder Eicheln und Eichenblätter). Wissenschaftlich ist es sehr umstritten, wenn behauptet wird, Pferde würden instinktiv an diese Kräuter herangehen. Man geht eher davon aus, dass das auf das fehlende Nahrungsangebot zurückzuführen ist. Normalerweise meiden Pferde solche Pflanzen wegen ihres bitteren Geschmacks. Dafür sind Tannine – sekundäre Pflanzenstoffe – verantwortlich. Diese üben einen stark adstringierenden bzw. wurmtreibenden Effekt auf die Pferde aus. Die Wissenschaftler haben den Kot dieser Wildpferde untersucht und konnten vermehrt – nach der Aufnahme solcher Pflanzen – abgehende Darmparasiten feststellen. Nur muss man auch wissen, dass diese Tannine am Ende auch für die Pferde sehr schädlich werden können. Sowohl in wildlebenden Pferdeherden, als auch bei unseren domestizierten Vierbeinern sterben jedes Jahr einige Pferde an diesen Giften. Im Gegensatz zu Wiederkäuern, die einen anderen Verdauungsstoffwechsel haben oder z.B. Wildschweinen, die ein spezielles Verdauungsenzym im Speichel entwickeln, haben Pferde den giftigen Alkaloiden nichts entgegenzusetzen. Am Ende reichen diese Pflanzengifte (sie wirken auch nur in Teilen des Darmabschnitts) wohl nicht aus, um Pferde vor Darmparasiten zu schützen. Eine der häufigsten Todesursachen freilebender Pferde ist der Befall mit Würmern.

Die Geschichte der Wurmkur als Intervalldosierung beim Pferd

Die erste Wurmkur für das Pferd wurde erstmals um 1940 per Nasenschlundsonde verabreicht, bei der noch starke Nebenwirkungen auftraten. Damit stellte sich die Tiermedizin der Problematik, da die großen Strongyliden (Strongylus vulgaris, Strongylus equinus) als Darmparasit Nr. 1 für den Tod etlicher Pferde verantwortlich waren. Erst 25 Jahre später gelang der Wissenschaft mit einer oral zu verabreichenden Wurmkur der eigentliche Durchbruch. Erstens, weil diese Entwurmung dem Pferd durch den Pferdebesitzer selbst verabreicht werden konnte und zweitens waren die Nebenwirkungen deutlich niedriger. Mit dem Wirkstoff aus der Gruppe der Benzimidazole und einem vorgeschlagenen Intervall von 8 Wochen, konnte der Endoparasit Nr. 1 im Hauspferdebestand erfolgreich zurückgedrängt werden. Zumindest war es ein Hinweis darauf, dass man mit dieser sogenannten Intervalldosierung (alle 8 bis 12 Wochen) erstmalig diesem Problem Herr wurde. Der wirtschaftliche Schaden, den diese Endoparasiten bis dahin anrichteten war immens und konnte erstmals mit dieser Wurmkur drastisch reduziert werden.

Entwurmung beim Pferd heute

Heutzutage sind es aber nicht mehr nur die großen Strongyliden welche erfolgreich verdrängt werden müssen. Hinzu kommen die kleinen Strongyliden, Magendasseln und Spulwürmer, die bei massivem Befall des Pferdedarmes zu lebensgefährlichen oder gar tödlichen Koliken, insbesondere bei Jungpferden und Fohlen führen können. Das Problem war, dass die intensiven Entwurmungsintervalle mit angeblich breit wirkenden Eigenschaften zu einer massiven Resistenzentwicklung, insbesondere bei den Spulwürmern, geführt haben. (Resistenzen insbesondere bei den Wirkstoffen Ivermectin und Moxidectin). Trotz immer wieder neu entwickelter Wirkstoffe und deutlich geringeren Nebenwirkungen wird man diesen Resistenzen nicht mehr Herr. Daher findet derzeit in diesem Bereich ein großes Umdenken statt.

Tierbesitzer und Tiermediziner tendieren immer mehr dazu, Entwurmungen beim Pferd selektiv bzw. gezielt vorzunehmen. Um aber einer individuellen Entwurmung gerecht zu werden, bedarf es der genauen Kenntnisse des einzelnen Parasiten, der Möglichkeit der Diagnose eines Befalls, deren Inkubationszeit, der Patenz (die Zeit, die ein Wurm im Pferd lebt), der Reinfektionswege (möglicher Wiederbefall nach einmaliger Entwurmung) sowie der einzusetzenden Wirkstoffe und anderer Alternativen. Diese Diagnose kann in den meisten Fällen sehr zuverlässig über die mikroskopische Beurteilung des Pferdekotes erfolgen. Erste Hinweise liefern aber auch Analysewerte über das Blutbild (eosinophile Granulozyten, Leberenzymwerte) - sind aber alleine betrachtet nicht aussagekräftig genug.

Die Kotprobe als sicherer Parameter für die Verwurmung des Pferdes?

Aus der folgenden Übersicht der möglichen Endoparasiten und deren Feststellbarkeit mittels Kotprobe beim Pferd wird sehr schnell deutlich, dass die Wahl der Probe, die Probeentnahme selbst und die Dauer des Versands der Probe eine wesentliche Rolle in der Feststellung des Verwurmungsgrades bei Pferden spielt.

Der Therapieerfolg eines nahezu wurmfreien Pferdebestandes ist von diesen Ergebnissen und den darauf abgestimmten Intervallen bzw. den einzusetzenden Wirkstoffen wesentlich abhängig. Einige Wurmarten lassen sich mittels Kotprobe beim Pferd sehr schlecht oder gar nicht feststellen – daher ist die alleinige Kotprobe beim Pferd nur teilweise sinnvoll. Maßgeblich für den Erfolg einer aussagekräftigen Diagnose über den Wurmbefall des Pferdes ist darüber hinaus die Kenntnis über die spezifischen Symptome bei Wurmbefall, das Weidemanagement und die Kenntnisse über die effektivste Art der Bekämpfung von Endoparasiten. Daher ist hier immer auch die professionelle Unterstützung durch einen Tierarzt sinnvoll.

Kotprobe Pferd – Ja, aber richtig!

![Misten Sie regelmäßig die Pferdekoppeln ab! Regelmäßiges Abmisten der Pferdekoppeln schützt Pferde vor Verwurmung]() Kotproben beim Pferd sollten immer frisch (inkl. Versand – also nie vor Feiertagen oder Wochenenden versenden) genommen und jedem einzelnen Pferd namentlich zugeordnet werden,

Kotproben beim Pferd sollten immer frisch (inkl. Versand – also nie vor Feiertagen oder Wochenenden versenden) genommen und jedem einzelnen Pferd namentlich zugeordnet werden,- Kotproben sollten mindestens viermal im Jahr vorgenommen werden,

- sie sollten immer mit Einmalhandschuhen genommen werden (Eigeninfektion),

- mindestens 4 bis 5 Ballen (Im Einmalhandschuh durch Abstreifen verpacken),

- bei Verdacht auf Bandwurm- oder Leberegelbefall die Proben an drei bis vier aufeinanderfolgenden Tagen nehmen,

- keine höheren Temperaturen als 10 bis 15 °C beim Lagern und Versenden. (Kühlschrank, Versand mit Kühl-Akku, nicht einfrieren)

- Angabe der Wurmpasten oder –mittel, welche in den letzten 12 Monaten eingesetzt wurden, mitsenden.

Sofern die Kotprobe beim Pferd bei der Kotprobenuntersuchung einen Befall (d.h. die Überschreitung gewisser Ei-Mengen eines oder mehrerer Parasitenarten) zeigt, muss entsprechend entwurmt werden. 14 bis 21 Tage nach positivem Befund und erfolgter Entwurmung sollte die Wirkung nochmals überprüft werden (insbesondere bei Strongyliden und Spulwürmern)

Parasiten bzw. Würmer beim Pferd – im Kot nicht immer feststellbar:

|

Parasit

|

Aufnahme

|

Lebens-

dauer außerhalb Pferd

|

Winter-

fest

|

Diagnose

|

Symptome

|

Inkubations-

zeit

|

Lebensdauer im Pferd

|

Wirksame Präparate/ Wirkstoffe

|

|

Große Strongyliden

(Strongylus vulgaris / equinus / edentatus)

|

Weide (Larve)

|

2 Monate

|

Ja

|

Kot

|

Durchfall, Fieber, Lahmheiten, Anämie

|

7 – 15 Tage

|

1 bis 2 Jahre

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

Benzimidazole

|

|

Kleine Strongyliden

(Strongylinae u.a.)

|

Weide (Larve)

|

12 Monate

|

Ja

|

Kot

|

Durchfall, Fieber, Lahmheiten, Anämie

|

1 bis 4 Wochen

|

1 bis 3 Monate

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Spulwurm

(Parascaris equorum)

|

Weide, Heu, Einstreu Kraftfutter (Eier)

|

2 bis 3 Monate

|

Nein

|

Kot

|

Kolik, Husten

|

7 Tage

|

1 bis 3 Jahre

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Magenwürmer / Dassel

|

Fliegen (tote Fliegen im Futter)

|

Bis 10 Jahre

|

Ja

|

Kot (schwierig)

|

Kolik, Hautekzeme

|

1 bis 4 Wochen

|

Bis zu 1,5 Jahre

|

Ivermectin

Moxidectin

|

|

Pfriemen-schwanz

(Oxyuris equi)

|

Weide, Heu, Einstreu

|

0,5 Jahre

|

Nein

|

Test mit Klebestreifen (Abklatsch)

|

Juckreiz am After

|

Bis 2 Monate

|

14 Tage

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Zwergfaden-

wurm

(Strongyloides westeri)

|

Weide, über Haut (perkutan), Muttermilch

|

|

|

Nur binnen der ersten 6 Stunden im Kot nachweisbar

|

Kolik

|

8 bis 10 Tage

|

10 bis 14 Tage

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Bandwürmer

|

Orale Aufnahme von Moosmilben

|

24 Monate

|

Ja

|

Kot (sehr schwierig, da nur intervallweise)

|

Darmkoliken

|

4 bis 5 Tage

|

6 bis 9 Monate

selten bis zu 2 Jahre

|

Praziquantel

|

|

Lungen-würmer

|

Zwischenwirt Esel

|

|

Nein

|

Kot aber nur die ersten 6 Stunden

|

Husten, massive Atemwegs-probleme, Abmagerung

|

4 bis 5 Tage

|

2 bis 5 Jahre

|

Ivermectin

|

|

Magendassel

|

Weide, Fellpflege

|

2 - 6 Monate

|

Ja

|

Gastroskopie

|

Kolik

|

3 bis 4 Tage

|

8 bis 12 Monate

|

Ivermectin

Moxidectin

|

|

Leberegel* (groß)

ein Befall durch kleinen Leberegel ist selten - beide in der Therapie sehr komplex

|

sumpfige Weiden, Schafe oder Rinder

|

bis zu 12 Monate

|

Ja (über Zwischenwirt)

|

Kot (sehr schwer), Sedimentations-verfahren

|

Gewichtsverlust, Anämie, schwere Leberschäden,

|

2 bis 13 Wochen

|

bis 9 Monate

|

Fasinex = Triclabendazol

muss umgewidmet werden - kein Pferdeprodukt

|

*)Hinweis zum Leberegel beim Pferd: Die „normalen“ Wurmmittel helfen in der üblichen Dosierung nicht bei dem großen und kleinen Leberegel. Das Krankheitsbild ist aber beim großen Leberegel viel deutlicher als beim kleinen Leberegel und entsteht in der akuten Phase durch die Bohrgänge sowie in der chronischen Phase durch die entzündlichen Veränderungen der Gallengänge.

Für den großen Leberegel gibt es kein zugelassenes Präparat, es muss umgewidmet werden (z.B. Fasinex = Triclabendazol). Soll aber recht gut wirken.

Beim kleinen Leberegel ist die medikamentöse Therapie oft nicht nötig und auch unbefriedigend. Es können Benzimidazole wie z.B. Panacur in hoher Dosierung und/oder über einen längeren Zeitraum versucht werden.

Die Wirkstoffgruppen der Wurmkuren fürs Pferd

Wirkstoffgruppe: Benzimidazole (z.B. Panacur, Rintal); dieser Wirkstoff legt sogenannte Stützeiweiße in den Zellen des Wurmes lahm. Somit kann der Wurm keinen lebenswichtigen Zucker mehr aufnehmen und stirbt am Ende.

Wirkstoff: Pyrantel (z.B. Jernadex, Banminth); hier nimmt der Wirkstoff Einfluss auf die Muskulatur des Parasiten, so dass dieser gelähmt ist. Pyrantel wird kaum absorbiert und verbleibt überwiegend im Darm und wird mit dem Kot ausgeschieden. (Nebenwirkungen: Durchfall, leichte Koliken, Kreislaufprobleme)

Wirkstoffgruppe: makrozyklische Laktone Ivermectin und Moxidectin (z.B. Eraquell, Ivomec, Furexel, Equest Pramox); der Wirkstoff führt zu einer Lähmung der Nerven und somit zu einer schlaffen Paralyse bis hin zum Tod des Parasiten. Bei oraler Verabreichung von Moxidectin an Pferde werden die maximalen Konzentrationen im Kot 2,5 Tage nach Applikation erreicht. Über 75 Tage bleiben die Wirkstoffkonzentrationen im Kot oberhalb der Nachweisgrenze (Ivermectin 40 Tage). 90% der gesamten, über den Kot ausgeschiedenen Wirkstoffmenge werden während der ersten 8 Tage nach Applikation eliminiert (Ivermectin 4 Tage). Somit wird Moxidectin mit dem Kot wesentlich langsamer als Ivermectin ausgeschieden.

Wirkstoff: Praziquantel (z.B. als Hauptbestandteil in Noromectin, NoroPraz); es öffnet die Calcium-Kanäle in der Zellmembran der Wurmzelle. Calcium sorgt in kontraktilen Zellen für die Muskelkontraktion. Damit führt Praziquantel zu einer Dauerkontraktion und somit zum Tod des Parasiten. Die Ausscheidung erfolgt überwiegend über die Niere. 40 bis 71% der verabreichten Dosis werden in Form von Metaboliten mit dem Urin, 13 bis 30% via Galle mit dem Kot ausgeschieden. Nur 0,1 bis 0,3% der Dosis werden in unveränderter Form eliminiert.

In der Regel in Kombination: Ivermectin + Praziquantel (z.B. Equimax) oder Moxidectin + Praziquantel (z.B. Equest pramox)

(Quelle: CliniPhram und Wikipedia)

Wurmkur fürs Pferd - Ja oder Nein?

Die wirksamste Methode der Bekämpfung von Endoparasiten beim Pferd ist die Einhaltung einer organisierten Stall- und Weidehygiene. Mit dem regelmäßigen Absammeln der Koppeln und Ausläufe wird der Infektionsdruck immens gesenkt und auf die ein oder andere Wurmkur fürs Pferd kann bereits dadurch verzichtet werden.

Die Futterplätze und das Lager für Kraft- und Mischfutter und Heu sollten frei von Ungeziefer und Nagetieren sein.

Regelmäßige Säuberungsaktionen der Stallungen und ein sorgfältiger Frühjahrsputz, insbesondere auch der Stallwände und -böden mittels Dampfstrahler (Heißwasserstrahler), sind hier sehr effektive „Helfer“ in der Bekämpfung des Infektionsdrucks.

Neuankömmlinge sollten unbedingt einer parasitologischen Quarantäne-Untersuchung und – wenn nötig – einer entsprechenden Behandlung unterzogen werden. Nur so kann wirksam verhindert werden, dass bereits resistente Würmer oder unerwünschte Wurmarten eingeschleppt werden.

„Vorbeugen ist besser als Behandeln“ ist hier die Devise und damit lässt sich der Einsatz von Chemie gegen Endoparasiten deutlich reduzieren.

- regelmäßiges Absammeln der Pferdeäpfel (spätestens alle zwei Tage)

- intensive Stallhygiene

- Hygienemanagement in der Futtereinlagerung

- Wechsel- oder Umtriebsweiden (Wechselweiden mit vorheriger Beweidung durch Rinder)

- Weidewechsel erst 3 Tage nach der Entwurmung (alte Weide nach der Entwurmung mehrmals täglich absammeln)

- Ruhephasen der Pferdeweiden ca. 4 Monate

- Futterplätze (Heu/Stroh) nicht am Boden

- Pferdemist nie auf die eigenen Pferdeweiden (Ausnahme: vorher immer kompostieren, 1 Jahr gelagert)

- neue Pferde erhalten vor der Eingliederung eine Wurmkur und werden mindestens 3 Tage separiert – unabhängig vom Ergebnis einer Kotprobe

Merke:

Die Wahl der richtigen Wurmkur fürs Pferd ist nicht immer bestandsabhängig, sondern muss oft individuell getroffen werden. Das Ergebnis der Kotproben (mindestens alle 3 Monate) und die Wahl der richtigen Wurmkur sind daher mit evtl. Symptomen und einem Blutprobenergebnis abzustimmen und ggf. individuell zu verabreichen. Um der Problematik von Resistenzen vorzubeugen, muss immer das Pferdegewicht und die Menge der Wurmkur exakt aufeinander abgestimmt werden.

Selektiv statt regelmäßige Wurmkur beim Pferd

Früher wurde allzu gern die regelmäßige Wurmkur für den gesamten Pferdebestand zur Prävention von Sekundärerkrankungen als das non plus Ultra angesehen. Bei dieser Methode ging man davon aus, dass alle Pferde im gleichen Maße von Würmern befallen sind. Heute weiß man aber, dass höchstens 1/3 des Pferdebestandes 80% der Parasiten beherbergen. Der restliche Bestand kann den Infektionsdruck durch ein stabiles Immunsystem kompensieren.

Werden also die befallenen Pferde mit einer Wurmkur behandelt, empfiehlt es sich nach 3 bis 4 Tagen (bzw. 14 bis 21 Tagen je nach Quelle) eine erneute Kotprobe zu nehmen, um eventuelle Reinfektionen zu überprüfen. Diese auffälligen Pferde müssten dann noch einmal entwurmt werden. Danach kann wieder nach 3 Monaten eine Kontrolle des gesamten Bestandes erfolgen.

In vielen europäischen Ländern ist diese Vorgehensweise mittlerweile Pflicht. Nur nach vorheriger Kotprobe darf bzw. soll entsprechend gezielt entwurmt werden. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass die Gefahr der Resistenzen gemindert wird, sondern auch den, dass nach der gegebenen Wurmkur (bei Befall) eine entsprechende Kontrolle stattfinden muss.

Diese Form der Entwurmung und die Maßnahmen der Prophylaxe bedeutet aber für den Stallbetreiber und den Einsteller gleichermaßen eine hohe Bereitschaft zur Mehrarbeit und Mithilfe, die evtl. auch Mehrkosten verursachen kann. Lassen also Pferdehalter die aufwändigeren Hygienemaßnahmen außer Acht oder wird im Weide- und Futtermanagement geschludert, schadet man somit dem erwünschten Erfolg. Eine halbherzige Vorgehensweise bringt nichts und kann am Ende nur bedeuten, dass im Abstand von 3 bis 4 Monaten mit möglichst breit wirkenden Wurmpasten entwurmt werden muss – mit allen Konsequenzen, die man mit einer solchen Standardentwurmung in Kauf nimmt.

Interessanter Link zum Thema: Selektive Entwurmung beim Pferd

Zu guter Letzt: Homöopathische und andere alternative „Wurmmittel“

Allzu gerne schlägt die alternative Heilszene in die Kerbe, dass die Lobbyarbeit der Pharmaindustrie den Erfolg der alternativen Heilmethoden ignoriert oder gar blockiert. Sicher hat die alternative Szene mit diesem Vorwurf nicht immer Unrecht. Pauschal ist dieser Vorwurf allerdings unrichtig, wie dies im Fall der homöopathischen Entwurmung beim Pferd nachgewiesen wurde.

Es ist im Regelfall nicht dem Einsatz von Abrotanum, Spegelia, Natrium sulfuricum, Cina usw. als homöopathische Mittel zu verdanken, dass der parasitäre Druck im Pferdedarm sinkt. Auch der Einsatz von Kräutermischungen ist nicht mit der Wirkungsweise einer konventionellen Wurmkur zu vergleichen. Glaubt man den Beobachtungen von Dr. Barbara Huber (Fachautorin, VfD), so hat sie sogar eine Vermehrung des Wurmbefalls nach einer homöopathischen Entwurmung beobachtet.

Pferdebesitzer, die anfingen alternativ oder selektiv zu entwurmen, haben neben der oralen Gabe von Kräutern oder Globulis auch das Stall- und Weidemanagement umgestellt. Durch diese Umstellung – und das ist wissenschaftlich auch nachweisbar und ergibt Sinn – wurde der parasitäre Infektionsdruck massiv reduziert.

Unterstützung durch homöopathische Entwurmung oder Kräuter beim Pferd

![Kräuter wie Thymian können nicht die Wurmpaste ersetzen! Thymian hilft den Pferdedarm nach einer Wurmkur oder bei leichtem Wurmbefall]() Mit der Verabreichung von Kräutermischungen – sogenannten Wurmkräutern – oder homöopathischen Mitteln, die unterstützend auf die Darmschleimhaut wirken und das Immunsystem stärken, erreicht man unbestritten, dass die Pferde sich erfolgreicher gegen den Angriff der Parasiten wehren können. Kräuter haben eine gute Wirkung auf eine niedrigere Wiederbesiedlungsquote mit Darmparasiten. Ein zuverlässiger Schutz oder ein wirksames Ausleiten der Würmer kann damit aber nicht erreicht werden. Ohne dabei das Hygiene- und Futtermanagement konsequent zu optimieren, wird auch aus dieser alternativen Methode nichts Vernünftiges.

Mit der Verabreichung von Kräutermischungen – sogenannten Wurmkräutern – oder homöopathischen Mitteln, die unterstützend auf die Darmschleimhaut wirken und das Immunsystem stärken, erreicht man unbestritten, dass die Pferde sich erfolgreicher gegen den Angriff der Parasiten wehren können. Kräuter haben eine gute Wirkung auf eine niedrigere Wiederbesiedlungsquote mit Darmparasiten. Ein zuverlässiger Schutz oder ein wirksames Ausleiten der Würmer kann damit aber nicht erreicht werden. Ohne dabei das Hygiene- und Futtermanagement konsequent zu optimieren, wird auch aus dieser alternativen Methode nichts Vernünftiges.

Sicher ist, dass weder der Einsatz von Kräutern noch die Anwendung der Homöopathie ein mit Würmern befallenes Pferd erfolgreich von diesen dauerhaft befreit. Das Mittel der Wahl zur erfolgreichen Bekämpfung von Endoparasiten beim Pferd ist und bleibt die chemische Wurmkur. Fakt ist aber auch, dass man durch die oben beschriebenen Maßnahmen den Einsatz solcher "chemischen Keulen" auf ein verträgliches Mindestmaß reduzieren kann.

Seit Anfang 2017 untersuchen wir (Natural Horse Care) in Zusammenarbeit mit einem Labor an einer Herde mit 12 Pferden den Einsatz von Wurmkräutern – statt bzw. nach einer Wurmkur. Parallel dazu beobachten wir die Wirkung von GladiatorPLUS auf die Wurmdichte der Pferdeherde. Die Ergebnisse zeigen, dass der wurmfreie Bestand bei entsprechender Stall- und Weidehygiene durch eine quartalsweise 3 bis 4 Wochenkur sehr stabil gehalten werden kann. Interessanterweise – dies wollen wir weiter untersuchen – reagieren Pferde mit wenig bis gar keinem Kraftfutter durchweg besser auf derartige Kuren mit Kräutern oder GladiatorPLUS. Dennoch, massive Wurmausscheider sind wenig beeindruckt von selbst hochdosierten Kuren mit wurmtreibenden Kräutermischungen. Ist also ein Pferd so verwurmt, dass eine Wurmkur angeraten wird, ist jede andere Therapieform als fahrlässig abzulehnen. Insgesamt lag die Quote der untersuchten Pferdeherden mit Beginn der Studie bis jetzt bei nur 10 bis 15 % des Pferdebestandes, die dann mittels konventioneller Wurmkur behandelt werden mussten.

Fazit:

- Informieren Sie sich ausführlich zum Thema "Selektive Entwurmung"! Vielleicht kommt dieser Weg der alternativen Entwurmung fürs Pferd in Ihrem Betrieb in Frage.

- Füttern Sie Ihr Pferd möglichst natürlich und gesund (Füttern Sie gesund: die tägliche Ration Mineralfutter fürs Pferd ist wichtig!).

- Pflegen Sie den Darm Ihres Pferdes durch die ausreichende Fütterung qualitativ hochwertigen Raufutters. Ist das Darmmilieu einmal aus den Fugen, haben Darmparasiten ein leichtes Spiel. So helfen Sie Ihrem Pferd bei der Regeneration (Kotwasser, Durchfall).

- Zu viel Eiweiß, Kohlenhydrate und Kraftfutter schädigen die Darmflora und öffnen Parasiten Tür und Tor.

- Unterstützen Sie das Immunsystem Ihres Pferdes mit Kräutern (Kräutermischungen von PerNaturam).

Können aus organisatorischen Gründen die Empfehlungen zur gezielten Entwurmung nach Kotproben und das optimale Stall- und Weidemanagement nicht durchgeführt werden, so raten wir - aus unserer Erfahrung heraus -dringend zu einer regelmäßigen chemischen Entwurmung in Absprache mit Ihrem Tierarzt mindestens 4 mal im Jahr.

Denn eines ist sicher: der Schaden durch einen hohen Befall mit Würmern ist größer als der durch eine fachgerecht durchgeführte chemische Entwurmung.

Wer selektiv entwurmt sollte dies in enger Zusammenarbeit mit einem darauf spezialisierten Tierarzt tun. Selektives Entwurmen bedeutet ein hohes Maß an Organisation und gutem Weide- und Futtermanagement. Keinesfalls können mit dieser Form der Entwurmung beim Pferd Kosten gespart werden. Wer dies damit beabsichtigt, hat die Komplexität nicht verstanden.

Nach einer Entwurmung können Sie Ihr Pferd gezielt durch eine regelmäßige Entgiftung von Leber und Niere, z. B. mit Billy´s Nierenkräuter und Billy´s Leberkräuter sowie einer kurweisen Darmsanierung mit Yea Sacc Mikro für 1-2 Wochen nach der Entwurmung unterstützen. „Wurmfreie“ Bestände können auch ab und an mit speziellen Kräutermischungen (Wurmkräuter von PerNaturam) – Achtung! kurweise nicht länger als 3 Wochen verabreichen – unterstützt werden.

![Entgiften sie die Leber des Pferdes nach einer Wurmkur - jetzt hier bestellen! Nach einer Wurmkur beim Pferd die Leber entgiften!]()

Auch wenn alle Wucherungen, unabhängig vom Aussehen, der Farbe und dem Ort, als Equines Sarkoid bezeichnet werden, sind diese pathologisch in unterschiedliche Typen aufgeteilt (Typ 1 leichte Verlaufsform bis Typ 6 schwere Verlaufsform):

Auch wenn alle Wucherungen, unabhängig vom Aussehen, der Farbe und dem Ort, als Equines Sarkoid bezeichnet werden, sind diese pathologisch in unterschiedliche Typen aufgeteilt (Typ 1 leichte Verlaufsform bis Typ 6 schwere Verlaufsform):

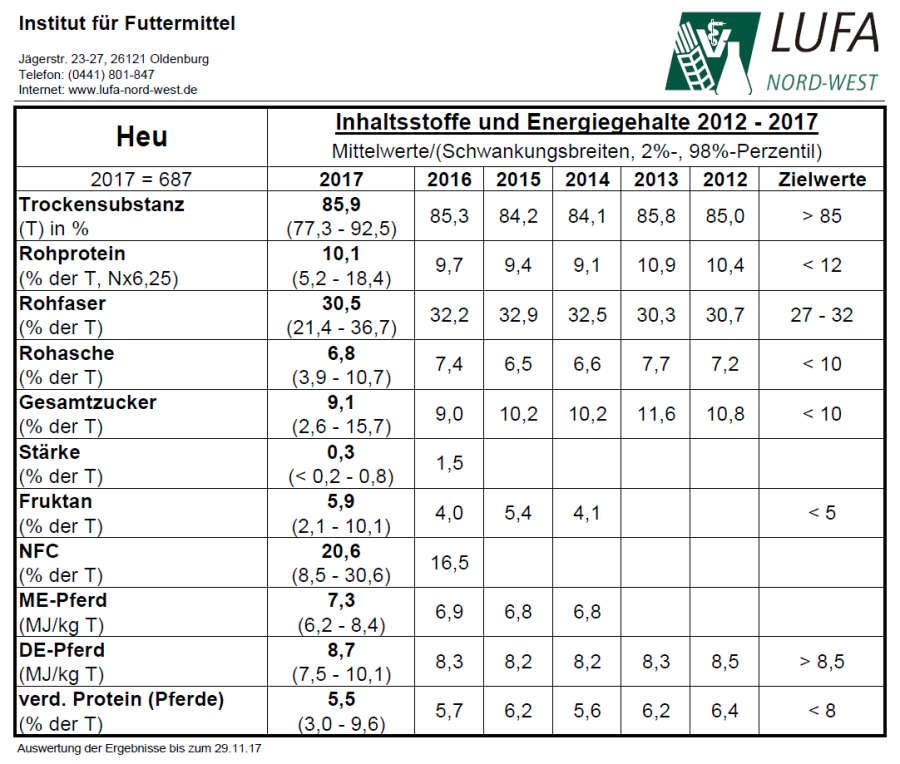

Bereits vor 20 Jahren kannte man die Luzerne und schätzte sie zum einen als Futter für Rinder und zum anderen nutzte man die positiven Eigenschaften dieser Pflanze bei der Pferdefütterung. Damals vermied man allerdings stärkere Eiweißquellen. Falls dennoch welche benötigt wurden, griff man auf die weitaus bessere Sojapflanze zurück. In südlicheren Teilen Europas war die Luzerne häufig die einzige Futtergrundlage für die Pferde, da die Hitze kaum Weideland zuließ und Luzerne auf trockenen und kargen Böden häufig besser anzubauen war. Früher ging man davon aus, dass Eiweiß der Auslöser für Hufrehe beim Pferd ist. Diese Theorie ist mittlerweile widerlegt und daher schwindet auch die Angst der Pferdebesitzer vor eiweißhaltigen Futtermitteln. Die Heuernten in den Jahren 2016 und 2017 mussten witterungsbedingt relativ spät eingebracht werden. Somit fielen die Gehalte an Nährstoffen und hochwertigen Eiweißen niedriger aus. Die Ernte in diesem Jahr fiel regional sehr unterschiedlich aus. Aus den Analysen (LUFA Nord West) zeigt sich dennoch, dass der Gehalt an verdaulichem Protein wieder anstieg. Dennoch lagen einzelne Heuproben aus besonders trockenen Gebieten bei lediglich 35 Gramm je kg/FTS. Ein solches Heu als einzige Nahrungsquelle wäre als Pferdefutter zu proteinarm und hätte ggf. gesundheitliche Beeinträchtigungen, mindestens jedoch einen Muskelabbau zur Folge. Im Frühjahr jeden Jahres (zusätzlich bedingt durch relativ späte erneute Kälteeinbrüche in den letzten Jahren), haben viele Pferde deutlich an Masse verloren. Ein Grund dafür könnte die Fütterung mit eiweißarmen Heu gewesen sein – wahrscheinlich aber war es eine Kombination aus beidem, nämlich fehlendem Eiweiß und mangelnder Nährstoff- und Energiegehalte im Heu.

Bereits vor 20 Jahren kannte man die Luzerne und schätzte sie zum einen als Futter für Rinder und zum anderen nutzte man die positiven Eigenschaften dieser Pflanze bei der Pferdefütterung. Damals vermied man allerdings stärkere Eiweißquellen. Falls dennoch welche benötigt wurden, griff man auf die weitaus bessere Sojapflanze zurück. In südlicheren Teilen Europas war die Luzerne häufig die einzige Futtergrundlage für die Pferde, da die Hitze kaum Weideland zuließ und Luzerne auf trockenen und kargen Böden häufig besser anzubauen war. Früher ging man davon aus, dass Eiweiß der Auslöser für Hufrehe beim Pferd ist. Diese Theorie ist mittlerweile widerlegt und daher schwindet auch die Angst der Pferdebesitzer vor eiweißhaltigen Futtermitteln. Die Heuernten in den Jahren 2016 und 2017 mussten witterungsbedingt relativ spät eingebracht werden. Somit fielen die Gehalte an Nährstoffen und hochwertigen Eiweißen niedriger aus. Die Ernte in diesem Jahr fiel regional sehr unterschiedlich aus. Aus den Analysen (LUFA Nord West) zeigt sich dennoch, dass der Gehalt an verdaulichem Protein wieder anstieg. Dennoch lagen einzelne Heuproben aus besonders trockenen Gebieten bei lediglich 35 Gramm je kg/FTS. Ein solches Heu als einzige Nahrungsquelle wäre als Pferdefutter zu proteinarm und hätte ggf. gesundheitliche Beeinträchtigungen, mindestens jedoch einen Muskelabbau zur Folge. Im Frühjahr jeden Jahres (zusätzlich bedingt durch relativ späte erneute Kälteeinbrüche in den letzten Jahren), haben viele Pferde deutlich an Masse verloren. Ein Grund dafür könnte die Fütterung mit eiweißarmen Heu gewesen sein – wahrscheinlich aber war es eine Kombination aus beidem, nämlich fehlendem Eiweiß und mangelnder Nährstoff- und Energiegehalte im Heu.

Häufig wird Muschelextrakt (Grünlippmuschelextrakt, GSM usw.) bei Pferden mit Arthrose empfohlen. Viele Ergänzungsfutter zur Erhaltung der Beweglichkeit enthalten daher Muschelextrakt anstatt Glukosamin- und Chrondroitinsulfat. Streng genommen handelt es sich hier um kein Extrakt, sondern um gefriergetrocknetes, pulverisiertes Muschelfleisch (aus ca. 40 kg frischen Muscheln werden ca. 1 kg Muschelextrakt gewonnen). Dieses Muschelfleisch enthält zwischen 2 und 3 % GAG´s also gelenkaktive Bausteine. Die Hersteller von Muschelextrakten geben aber diesen für die Unterstützung der Gelenke so wichtigen Anteil i.d.R. nicht an. Für den Außenstehenden bleibt es daher schwierig, die Qualität des angebotenen Ergänzungsfutters für Pferde mit Arthrose zu beurteilen. Der Vorteil gegenüber reinen GAG´s liegt darin, dass in den Muschelextrakten (häufig als Grünlippmuschelkonzentrat bezeichnet) auch noch die hochwertigen Omega-3-Fettsäuren (C-20 Omega-Fettsäuren) enthalten sind, die ebenfalls positiv auf die gesunde Entwicklung des Gelenkes beim Pferd Einfluss nehmen (enzündungshemmend). Im Regelfall sind es insbesondere die Fettsäuren, die diesen nachhaltigen Effekt im Gelenk erzielen, weil der Anteil der GAG´s mit nur 4.000 mg/kgTS ernährungswissenschaftlich zu gering ist, um nachhaltig eine Gelenkstruktur zu verbessern. Die hochwertigen Fettsäuren könnten aber auch über die Verabreichung einiger weniger Milliliter Lein-oder noch besser Fischöl (nur Fischöl enthält C-20 Omega-Fettsäuren) ausgeglichen werden. (Im

Häufig wird Muschelextrakt (Grünlippmuschelextrakt, GSM usw.) bei Pferden mit Arthrose empfohlen. Viele Ergänzungsfutter zur Erhaltung der Beweglichkeit enthalten daher Muschelextrakt anstatt Glukosamin- und Chrondroitinsulfat. Streng genommen handelt es sich hier um kein Extrakt, sondern um gefriergetrocknetes, pulverisiertes Muschelfleisch (aus ca. 40 kg frischen Muscheln werden ca. 1 kg Muschelextrakt gewonnen). Dieses Muschelfleisch enthält zwischen 2 und 3 % GAG´s also gelenkaktive Bausteine. Die Hersteller von Muschelextrakten geben aber diesen für die Unterstützung der Gelenke so wichtigen Anteil i.d.R. nicht an. Für den Außenstehenden bleibt es daher schwierig, die Qualität des angebotenen Ergänzungsfutters für Pferde mit Arthrose zu beurteilen. Der Vorteil gegenüber reinen GAG´s liegt darin, dass in den Muschelextrakten (häufig als Grünlippmuschelkonzentrat bezeichnet) auch noch die hochwertigen Omega-3-Fettsäuren (C-20 Omega-Fettsäuren) enthalten sind, die ebenfalls positiv auf die gesunde Entwicklung des Gelenkes beim Pferd Einfluss nehmen (enzündungshemmend). Im Regelfall sind es insbesondere die Fettsäuren, die diesen nachhaltigen Effekt im Gelenk erzielen, weil der Anteil der GAG´s mit nur 4.000 mg/kgTS ernährungswissenschaftlich zu gering ist, um nachhaltig eine Gelenkstruktur zu verbessern. Die hochwertigen Fettsäuren könnten aber auch über die Verabreichung einiger weniger Milliliter Lein-oder noch besser Fischöl (nur Fischöl enthält C-20 Omega-Fettsäuren) ausgeglichen werden. (Im

mmer wieder hören wir in unseren Beratungen den Satz: „Ein Pferd frisst instinktiv das, was es braucht und meidet Giftpflanzen." Leider entspricht das nicht der ganzen Wahrheit. An Wildpferden konnten die Wissenschaftler beobachten, dass giftige Pflanzen und Kräuter bewusst gemieden werden und man ging davon aus, dass sie instinktiv wissen, was Ihnen guttut und was nicht. Mittlerweile weiß man, dass die Jungen von den Alten lernen und so wurde das Wissen immer an die nächste Generationen weitergegeben. Insbesondere die Mutterstute spielt hier im ersten Jahr eine wesentliche Rolle. Sie trainiert ihr Fohlen regelrecht darauf, was in den Magen darf und was nicht. Nachdem wir die Pferde domestiziert haben, ist ihnen dieses Verhalten fast verloren gegangen. Schuld daran sind die sehr reduzierten Weideareale, mangelhafte Artenvielfalt und Haltungsformen, die mit einer natürlichen Wildpferdeherde nur wenig zu tun haben. Während Wildpferde große Territorien zur Verfügung und dadurch 24 Stunden ein Angebot an Nahrung haben, müssen sich unsere domestizierten Pferde mit dem zufrieden geben, was sie angeboten bekommen. Unsere heimischen Gräser, Pflanzen und Kräuter haben oft mit der natürlichen Vegetation, in der die Wildpferde oder auch frei lebende Pferdeherden leben, wenig gemeinsam. Aber selbst innerhalb einer Wildherde kommt es immer wieder zu schweren Hufrehen oder Vergiftungen. Sich also grundsätzlich auf den richtigen Riecher der Pferde zu verlassen, ist am Ende ein gewagtes – ja sogar lebensbedrohliches – Unterfangen.

mmer wieder hören wir in unseren Beratungen den Satz: „Ein Pferd frisst instinktiv das, was es braucht und meidet Giftpflanzen." Leider entspricht das nicht der ganzen Wahrheit. An Wildpferden konnten die Wissenschaftler beobachten, dass giftige Pflanzen und Kräuter bewusst gemieden werden und man ging davon aus, dass sie instinktiv wissen, was Ihnen guttut und was nicht. Mittlerweile weiß man, dass die Jungen von den Alten lernen und so wurde das Wissen immer an die nächste Generationen weitergegeben. Insbesondere die Mutterstute spielt hier im ersten Jahr eine wesentliche Rolle. Sie trainiert ihr Fohlen regelrecht darauf, was in den Magen darf und was nicht. Nachdem wir die Pferde domestiziert haben, ist ihnen dieses Verhalten fast verloren gegangen. Schuld daran sind die sehr reduzierten Weideareale, mangelhafte Artenvielfalt und Haltungsformen, die mit einer natürlichen Wildpferdeherde nur wenig zu tun haben. Während Wildpferde große Territorien zur Verfügung und dadurch 24 Stunden ein Angebot an Nahrung haben, müssen sich unsere domestizierten Pferde mit dem zufrieden geben, was sie angeboten bekommen. Unsere heimischen Gräser, Pflanzen und Kräuter haben oft mit der natürlichen Vegetation, in der die Wildpferde oder auch frei lebende Pferdeherden leben, wenig gemeinsam. Aber selbst innerhalb einer Wildherde kommt es immer wieder zu schweren Hufrehen oder Vergiftungen. Sich also grundsätzlich auf den richtigen Riecher der Pferde zu verlassen, ist am Ende ein gewagtes – ja sogar lebensbedrohliches – Unterfangen.

Das Jakobskreuzkraut ist an Wegen und Waldrändern, aber auch auf Brachflächen und Industrieflächen zu finden. Besonders gut kommt es mit einem tonhaltigen Boden zurecht, der mit Stickstoff angereichert ist. Die besondere Problematik am Jakobskreuzkraut ist, dass es auch nach

Das Jakobskreuzkraut ist an Wegen und Waldrändern, aber auch auf Brachflächen und Industrieflächen zu finden. Besonders gut kommt es mit einem tonhaltigen Boden zurecht, der mit Stickstoff angereichert ist. Die besondere Problematik am Jakobskreuzkraut ist, dass es auch nach

Im Sommer, insbesondere nach heißen Wärmeperioden, leidet die Hufqualität bei vielen Pferden enorm. Die trockenen und oft steinharten Ausläufe und Reitwege lassen die Hufe ausbrechen und es bilden sich oft Risse – teilweise bis zum Kronrand. Die weiße Linie bricht auf und kleine Steinchen bohren sich tief in die natürliche Trennschicht zwischen Huf- bzw. Hornwand und Sohle (von unten betrachtet). In anderen Fällen bricht die tragende Hornwand ab und die Pferde laufen vermehrt auf der fühligen Sohle. Andere Hufe zerbröseln regelrecht und können keiner normalen Belastung ausgesetzt werden.

Im Sommer, insbesondere nach heißen Wärmeperioden, leidet die Hufqualität bei vielen Pferden enorm. Die trockenen und oft steinharten Ausläufe und Reitwege lassen die Hufe ausbrechen und es bilden sich oft Risse – teilweise bis zum Kronrand. Die weiße Linie bricht auf und kleine Steinchen bohren sich tief in die natürliche Trennschicht zwischen Huf- bzw. Hornwand und Sohle (von unten betrachtet). In anderen Fällen bricht die tragende Hornwand ab und die Pferde laufen vermehrt auf der fühligen Sohle. Andere Hufe zerbröseln regelrecht und können keiner normalen Belastung ausgesetzt werden.

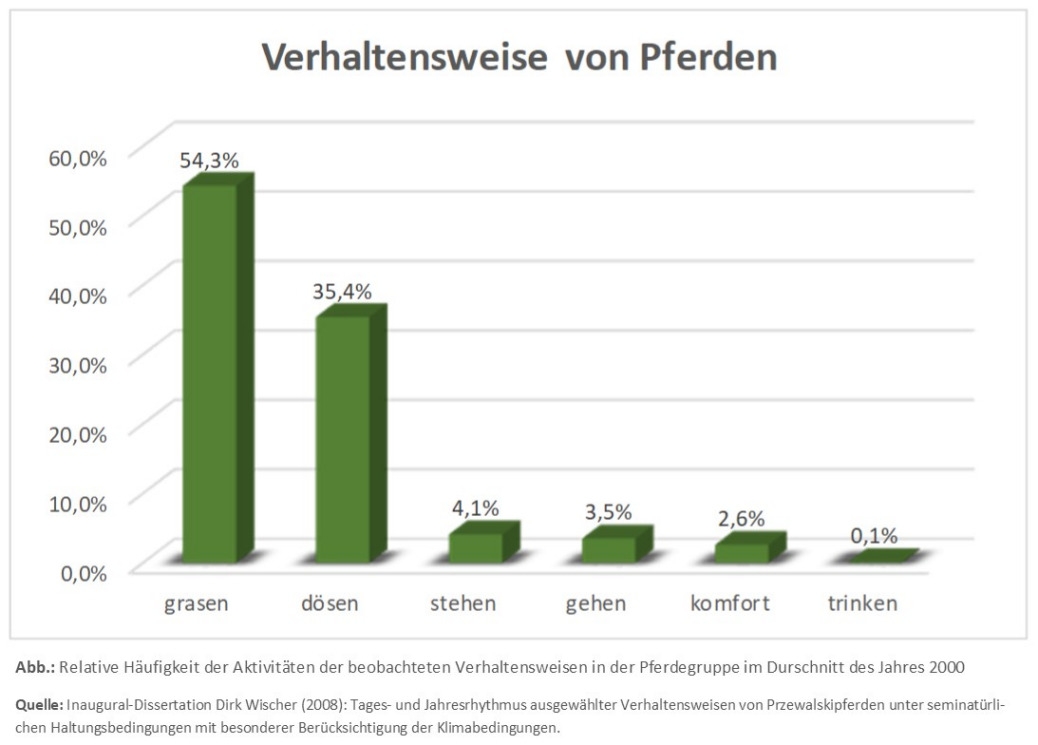

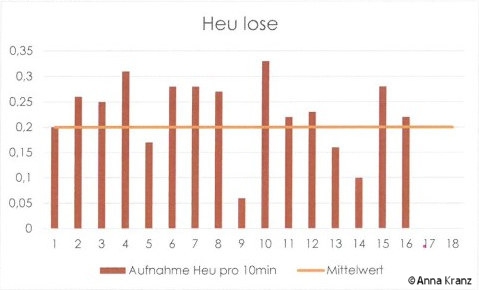

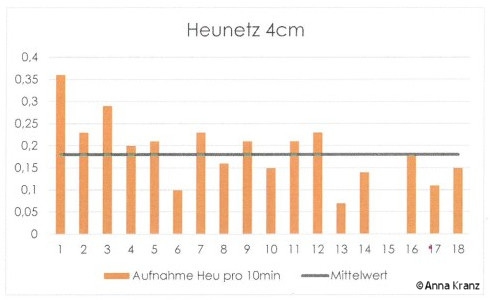

Seit zwei Jahren müssen die Studenten der College Caball während Ihrer Ausbildungszeit zum Ernährungstherapeuten für Pferde eine Facharbeit zum Thema: „Futteraufnahme und Kotabsatz in Abhängigkeit unterschiedlicher Formen der Heudarbietung“ schreiben und darin über eigene Beobachtungen berichten. Mittlerweile liegen sehr aufschlussreiche Studien an über 100 Pferde vor, so dass es sich lohnt, erste Erkenntnisse zu veröffentlichen. Auch wenn diese analytischen Feststellungen aus den über 25 Facharbeiten am Ende nicht berücksichtigen, dass das Pferd als Individuum nicht grundsätzlich auf andere Pferde reproduzierbar reagiert, sind die Rückschlüsse in meiner Zusammenfassung dennoch auf die breite Masse übertragbar. Was ich damit sagen will ist, dass es durchaus Pferde geben wird, deren Fressverhalten gänzlich von der "Norm" abweicht. Immer dann, wenn man als Autor angeblich bewährte Futterpraxen am Ende auch in Frage stellt, führt dies zu Diskussionen und Beobachtungen werden angezweifelt, weil das eigene Pferd anders reagiert und selbst wissenschaftliche Feststellungen werden angezweifelt. Nichts desto trotz sind diese Beobachtungen an über 100 Pferden bereits repräsentativ und es würde mich freuen, wenn unsere Serie zu diesem Thema ggf. zum Umdenken anregt bzw. eine Diskussion mit dem Fokus auf das Pferdewohl geführt wird.

Seit zwei Jahren müssen die Studenten der College Caball während Ihrer Ausbildungszeit zum Ernährungstherapeuten für Pferde eine Facharbeit zum Thema: „Futteraufnahme und Kotabsatz in Abhängigkeit unterschiedlicher Formen der Heudarbietung“ schreiben und darin über eigene Beobachtungen berichten. Mittlerweile liegen sehr aufschlussreiche Studien an über 100 Pferde vor, so dass es sich lohnt, erste Erkenntnisse zu veröffentlichen. Auch wenn diese analytischen Feststellungen aus den über 25 Facharbeiten am Ende nicht berücksichtigen, dass das Pferd als Individuum nicht grundsätzlich auf andere Pferde reproduzierbar reagiert, sind die Rückschlüsse in meiner Zusammenfassung dennoch auf die breite Masse übertragbar. Was ich damit sagen will ist, dass es durchaus Pferde geben wird, deren Fressverhalten gänzlich von der "Norm" abweicht. Immer dann, wenn man als Autor angeblich bewährte Futterpraxen am Ende auch in Frage stellt, führt dies zu Diskussionen und Beobachtungen werden angezweifelt, weil das eigene Pferd anders reagiert und selbst wissenschaftliche Feststellungen werden angezweifelt. Nichts desto trotz sind diese Beobachtungen an über 100 Pferden bereits repräsentativ und es würde mich freuen, wenn unsere Serie zu diesem Thema ggf. zum Umdenken anregt bzw. eine Diskussion mit dem Fokus auf das Pferdewohl geführt wird.

Die Mariendistel kommt ursprünglich aus Südeuropa, Südrussland, Kleinasien und Nordamerika. Sie wächst besonders gerne auf trockenen Böden und ihre Blütezeit liegt zwischen Juni und September. Ihren Namen hat die Mariendistel von der heiligen Maria. Der Überlieferung zufolge tropfte beim Stillen des Jesuskindes Muttermilch auf eine gewöhnliche Distel. Diese Distel fühlte sich daraufhin so geehrt, dass sich ihre grünen Blätter grün-weiß färbten und eine heilende Wirkung hatten. Früher waren solche Vergleiche nötig, um die besondere Wirkung solcher Pflanzen erklären zu können. Damals wusste man noch nicht, dass die sekundären Pflanzenstoffe der Mariendistel dafür verantwortlich sind.

Die Mariendistel kommt ursprünglich aus Südeuropa, Südrussland, Kleinasien und Nordamerika. Sie wächst besonders gerne auf trockenen Böden und ihre Blütezeit liegt zwischen Juni und September. Ihren Namen hat die Mariendistel von der heiligen Maria. Der Überlieferung zufolge tropfte beim Stillen des Jesuskindes Muttermilch auf eine gewöhnliche Distel. Diese Distel fühlte sich daraufhin so geehrt, dass sich ihre grünen Blätter grün-weiß färbten und eine heilende Wirkung hatten. Früher waren solche Vergleiche nötig, um die besondere Wirkung solcher Pflanzen erklären zu können. Damals wusste man noch nicht, dass die sekundären Pflanzenstoffe der Mariendistel dafür verantwortlich sind. Viele Pferdeweiden sind durch den trockenen Sommer stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Weidegras ist sehr kurz und an vielen Stellen sieht man nur noch trockene Muttererde. Jetzt wird es dringend Zeit, mit der Weidepflege zu beginnen. Unterlässt man diese, nehmen Unkraut, Giftpflanzen und unerwünschte Kleesorten den Platz ein und verhindern, dass hochwertiges und pferdegerechtes Weidegras im nächsten Jahr erneut aufgeht.

Viele Pferdeweiden sind durch den trockenen Sommer stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Weidegras ist sehr kurz und an vielen Stellen sieht man nur noch trockene Muttererde. Jetzt wird es dringend Zeit, mit der Weidepflege zu beginnen. Unterlässt man diese, nehmen Unkraut, Giftpflanzen und unerwünschte Kleesorten den Platz ein und verhindern, dass hochwertiges und pferdegerechtes Weidegras im nächsten Jahr erneut aufgeht. Gerade für vorbelastete Pferde mit EMS (Equines metabolisches Syndrom), ECS (Equines Cushing Syndrom), Diabetes oder KPU (Kryptopyrrolurie) ist der Herbst besonders gefährlich. Weidegras fängt normalerweise unter Sonneneinstrahlung an, die Energie durch Photosynthese in leicht verdauliche Kohlenhydrate umzuwandeln und das Gras kann wachsen.

Gerade für vorbelastete Pferde mit EMS (Equines metabolisches Syndrom), ECS (Equines Cushing Syndrom), Diabetes oder KPU (Kryptopyrrolurie) ist der Herbst besonders gefährlich. Weidegras fängt normalerweise unter Sonneneinstrahlung an, die Energie durch Photosynthese in leicht verdauliche Kohlenhydrate umzuwandeln und das Gras kann wachsen.

Die Themen Entwurmung, Endoparasiten und Wurmbefall bei Pferden sowie die Frage welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigen die Pferdewelt schon immer. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

Die Themen Entwurmung, Endoparasiten und Wurmbefall bei Pferden sowie die Frage welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigen die Pferdewelt schon immer. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

Pferde leben in der freien Wildbahn in festen Sozialverbänden, die aus einem Hengst, mehreren Stuten und deren Nachwuchs besteht. Bei Fohlen, die in freier Wildbahn aufwachsen, dauert die Entwöhnungsphase etwa 1 Jahr und erfolgt in mehreren Schritten. Es kann sogar vorkommen, dass das Fohlen bei der Stute saugen kann, bis es 1,5 Jahre ist, da eine von Menschenhand erzwungene Trennung nicht stattfindet. Dies geschieht meist, wenn die Stute nicht wieder tragend ist. Ist sie es doch, wird das Fohlen solange mit Muttermilch versorgt, bis das nächste Fohlen zur Welt kommt. Gleichwohl wird in Wildherden die Beobachtung gemacht, dass sogar schon geschlechtsreife Junghengste ab und an zurück zur Mutter gehen, um an ihrem Euter zu säugen. Eine abrupte Trennung von Stute und Fohlen erfolgt nur bei einem Tod der Mutterstute. Das natürliche Alter, in dem das Fohlen von der Mutter entwöhnt wird, liegt bei ca. 10 Monaten.

Pferde leben in der freien Wildbahn in festen Sozialverbänden, die aus einem Hengst, mehreren Stuten und deren Nachwuchs besteht. Bei Fohlen, die in freier Wildbahn aufwachsen, dauert die Entwöhnungsphase etwa 1 Jahr und erfolgt in mehreren Schritten. Es kann sogar vorkommen, dass das Fohlen bei der Stute saugen kann, bis es 1,5 Jahre ist, da eine von Menschenhand erzwungene Trennung nicht stattfindet. Dies geschieht meist, wenn die Stute nicht wieder tragend ist. Ist sie es doch, wird das Fohlen solange mit Muttermilch versorgt, bis das nächste Fohlen zur Welt kommt. Gleichwohl wird in Wildherden die Beobachtung gemacht, dass sogar schon geschlechtsreife Junghengste ab und an zurück zur Mutter gehen, um an ihrem Euter zu säugen. Eine abrupte Trennung von Stute und Fohlen erfolgt nur bei einem Tod der Mutterstute. Das natürliche Alter, in dem das Fohlen von der Mutter entwöhnt wird, liegt bei ca. 10 Monaten.

Jeder Pferdebesitzer kennt sie – die Bierhefe. Die Bierhefe wird in der Pferdefütterung schon immer sehr geschätzt und häufig pur oder mit Biertreber vermengt an Pferde verfüttert. Mittlerweile wird die nach mehreren Brauvorgängen übrig gebliebenen inaktive Bierhefe zwar aus Kostengründen nicht mehr zu Pferdefutter verarbeitet – dennoch weiß man um die guten Eigenschaften dieser Bierhefe und produziert sie in großen Mengen industriell für die Futtermittel- und Nahrungsmittelindustrie. Somit ist sie meistens kein Rest aus der Produktion eines anderen Produktes, wie es immer wieder abwertend unter Pferdeleuten behauptet wird. Der Vorteil einer automatisierten Bierhefeherstellung ist eine gleichbleibend hochwertige und für den Pferdebesitzer kostengünstige Alternative als Futterzusatz.

Jeder Pferdebesitzer kennt sie – die Bierhefe. Die Bierhefe wird in der Pferdefütterung schon immer sehr geschätzt und häufig pur oder mit Biertreber vermengt an Pferde verfüttert. Mittlerweile wird die nach mehreren Brauvorgängen übrig gebliebenen inaktive Bierhefe zwar aus Kostengründen nicht mehr zu Pferdefutter verarbeitet – dennoch weiß man um die guten Eigenschaften dieser Bierhefe und produziert sie in großen Mengen industriell für die Futtermittel- und Nahrungsmittelindustrie. Somit ist sie meistens kein Rest aus der Produktion eines anderen Produktes, wie es immer wieder abwertend unter Pferdeleuten behauptet wird. Der Vorteil einer automatisierten Bierhefeherstellung ist eine gleichbleibend hochwertige und für den Pferdebesitzer kostengünstige Alternative als Futterzusatz.

Nehmen wir eine Wildpferdeherde von 370 Pferden mit ca. 120 geschlechtsreifen Stuten. Wäre dem so, dass unsere Wildpferde idealste Verhältnisse vorfänden, müssten diese alle mindestens 25 Jahre alt werden. Ausgehend davon, dass immer nur die Hälfte aller Stuten ein Fohlen zu Welt brächten (diese Zahl erscheint sehr realistisch), junge Stuten erst mit 3 Jahren ihr erstes Fohlen bekommen (diese Zahl ist sehr geschönt) und immer nur die Hälfte der Neugeborenen wiederum Stuten wären – wie sähe die Wildherde in 10 Jahren aus?

Nehmen wir eine Wildpferdeherde von 370 Pferden mit ca. 120 geschlechtsreifen Stuten. Wäre dem so, dass unsere Wildpferde idealste Verhältnisse vorfänden, müssten diese alle mindestens 25 Jahre alt werden. Ausgehend davon, dass immer nur die Hälfte aller Stuten ein Fohlen zu Welt brächten (diese Zahl erscheint sehr realistisch), junge Stuten erst mit 3 Jahren ihr erstes Fohlen bekommen (diese Zahl ist sehr geschönt) und immer nur die Hälfte der Neugeborenen wiederum Stuten wären – wie sähe die Wildherde in 10 Jahren aus?

Es dauert nicht mehr lange, dann ist es wieder soweit: Unsere Pferde, Hunde, Katzen und Wildtiere werden regelrecht aus ihrem "Winterschlaf" gerissen. Laute Böller, pfeifende Raketen und grelle Lichtblitze am dunklen Himmel kündigen den Jahreswechsel an. Für alle Haustiere, einschließlich unserer Pferde, beginnt eine stressreiche Phase. Pferde sind Fluchttiere mit einem ausgesprochen guten Geruchssinn und extrem guten Gehör. Leider beginnt dieser für Pferde schwer einzuordnende und Panik auslösende Lärm bereits einige Tage vor dem Jahreswechsel. Pferde sind nicht nur in der Lage hohe und tiefe Töne eher wahrzunehmen als der Mensch, sondern ihre Ohrmuscheln können um 180 Grad in alle Richtungen gedreht werden. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch ihre Sinneshaare, welche auch die Schallwellen deutlich stärker als der Mensch registrieren.

Es dauert nicht mehr lange, dann ist es wieder soweit: Unsere Pferde, Hunde, Katzen und Wildtiere werden regelrecht aus ihrem "Winterschlaf" gerissen. Laute Böller, pfeifende Raketen und grelle Lichtblitze am dunklen Himmel kündigen den Jahreswechsel an. Für alle Haustiere, einschließlich unserer Pferde, beginnt eine stressreiche Phase. Pferde sind Fluchttiere mit einem ausgesprochen guten Geruchssinn und extrem guten Gehör. Leider beginnt dieser für Pferde schwer einzuordnende und Panik auslösende Lärm bereits einige Tage vor dem Jahreswechsel. Pferde sind nicht nur in der Lage hohe und tiefe Töne eher wahrzunehmen als der Mensch, sondern ihre Ohrmuscheln können um 180 Grad in alle Richtungen gedreht werden. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch ihre Sinneshaare, welche auch die Schallwellen deutlich stärker als der Mensch registrieren. Zutaten:

Zutaten: Zutaten:

Zutaten: Zutaten:

Zutaten:

Die Fernsehwerbung von Ikea erinnert uns alljährlich daran, dass es Zeit wird in unserem Wohnzimmer wieder Platz zu machen. Bis zum 6. Januar kannst Du Dich in einzelnen Filialen des Möbelgiganten im Weitwurf eines Tannenbaumes messen lassen. Aber wohin mit unserem eigenen Baum? Bei uns Pferdebesitzern stellt sich traditionell jedes Jahr die Frage: Darf ich meinen Weihnachtsbaum an die Pferde verfüttern? Die Antwort darauf fällt im Netz ganz unterschiedlich aus.

Die Fernsehwerbung von Ikea erinnert uns alljährlich daran, dass es Zeit wird in unserem Wohnzimmer wieder Platz zu machen. Bis zum 6. Januar kannst Du Dich in einzelnen Filialen des Möbelgiganten im Weitwurf eines Tannenbaumes messen lassen. Aber wohin mit unserem eigenen Baum? Bei uns Pferdebesitzern stellt sich traditionell jedes Jahr die Frage: Darf ich meinen Weihnachtsbaum an die Pferde verfüttern? Die Antwort darauf fällt im Netz ganz unterschiedlich aus.

Bei klinischen Untersuchungen zu Magengeschwüren bei Pferden (Prof. Coenen) konnten unterschiedliche Krankheitsbilder in Abhängigkeit zur Haltung festgestellt werden. So hatten gerade Pferde in Boxenhaltung trotz ausreichender Fütterung von Raufutter vermehrt Magengeschwüre im Gegensatz zu Pferden, die in Laufställen mit täglichem Koppelgang gehalten wurden.

Bei klinischen Untersuchungen zu Magengeschwüren bei Pferden (Prof. Coenen) konnten unterschiedliche Krankheitsbilder in Abhängigkeit zur Haltung festgestellt werden. So hatten gerade Pferde in Boxenhaltung trotz ausreichender Fütterung von Raufutter vermehrt Magengeschwüre im Gegensatz zu Pferden, die in Laufställen mit täglichem Koppelgang gehalten wurden. Als Dozent des College Caball bilde ich junge Menschen zu Ernährungstherapeuten für Pferde aus. Während dieser aus über 130 Unterrichtseinheiten bestehenden Ausbildung müssen die Studenten auch während der Zeit zwischen den Studienblöcken eine Facharbeit schreiben. Im letzten Jahr sollten eigene Beobachtungen und Studien zu unterschiedlichen Fütterungstechniken und -praktiken der Heufütterung erfasst und ausgewertet werden. Die mittlerweile an die 25 vorhandenen Beobachtungen bzw. Ergebnisse an über 60 Pferden sind ausgesprochen interessant, da diese doch immer wieder von dem abweichen, was bisher als „Standard“ oder „normal“ angesehen wurde.

Als Dozent des College Caball bilde ich junge Menschen zu Ernährungstherapeuten für Pferde aus. Während dieser aus über 130 Unterrichtseinheiten bestehenden Ausbildung müssen die Studenten auch während der Zeit zwischen den Studienblöcken eine Facharbeit schreiben. Im letzten Jahr sollten eigene Beobachtungen und Studien zu unterschiedlichen Fütterungstechniken und -praktiken der Heufütterung erfasst und ausgewertet werden. Die mittlerweile an die 25 vorhandenen Beobachtungen bzw. Ergebnisse an über 60 Pferden sind ausgesprochen interessant, da diese doch immer wieder von dem abweichen, was bisher als „Standard“ oder „normal“ angesehen wurde.

Die Ponys reagierten auf engmaschige Netze besonders signifikant. Maschenweiten von 4 cm reduzierten die Aufnahmemengen um 50 % und bei einer Maschenweite kleiner 3 cm um sogar 65 %. Selbst bei Heutoys kam es noch zu signifikanten Verbesserung der Futteraufnahme – eine Feststellung, die man bei größeren Rassen nicht treffen konnte. Eine ähnliche Feststellung konnte auch Sonja Blecken machen, die ebenfalls 4 Shetlandponys testete. Sie konnte ebenfalls die Futterzeit mit einem 4-5 cm Netz um ca. 30 % deutlich verlängern. Die Ponys, die keine Heunetz gewohnt waren, zeigten sich aber mit dieser neuen Fütterungstechnik gar nicht einverstanden. Sie waren deutlich genervter. Der Versuch Heu in einem Heukissen (Maschenweite 2 bis 3 cm) anzubieten scheiterte. Alle Ponys verweigert nach kurzer Zeit die Aufnahme.

Die Ponys reagierten auf engmaschige Netze besonders signifikant. Maschenweiten von 4 cm reduzierten die Aufnahmemengen um 50 % und bei einer Maschenweite kleiner 3 cm um sogar 65 %. Selbst bei Heutoys kam es noch zu signifikanten Verbesserung der Futteraufnahme – eine Feststellung, die man bei größeren Rassen nicht treffen konnte. Eine ähnliche Feststellung konnte auch Sonja Blecken machen, die ebenfalls 4 Shetlandponys testete. Sie konnte ebenfalls die Futterzeit mit einem 4-5 cm Netz um ca. 30 % deutlich verlängern. Die Ponys, die keine Heunetz gewohnt waren, zeigten sich aber mit dieser neuen Fütterungstechnik gar nicht einverstanden. Sie waren deutlich genervter. Der Versuch Heu in einem Heukissen (Maschenweite 2 bis 3 cm) anzubieten scheiterte. Alle Ponys verweigert nach kurzer Zeit die Aufnahme. In der Zusammenfassung aller Studien (insbes. Dr. Karin Lübbers) gab es bei der Fütterung mit an der Wand hängenden Heunetzen sowie anderer Heuraufen einen einheitlichen Konsens: Alle beklagten die häufig unnatürliche Haltung während der Futteraufnahme. Sowohl die Kopfhaltung als auch die fehlende natürliche Stellung der Vorderbeine gab zu Bedenken. Untersucht wurde nicht, inwieweit es hier auch zur Veränderung der Muskulatur oder der Gelenke kommen kann. Denkbar wäre aber durchaus, dass eine dauerhafte unnatürliche Fresshaltung zu nachhaltigen Problemen führen kann. Besonders kritisiert wurde, dass sehr viele Pferde (insbesondere die, die ein Fressen durch ein Heunetz nicht gewohnt waren) massiven Stress hatten. Viele Pferde wurden sogar regelrecht aggressiv und andere resignierten und verweigerten eine weitere Futteraufnahme (20 % der erfassten Pferde). Besonders auffällig war das Verhalten an Heunetzen mit Maschenweiten unter 4 cm. Auch wenn diese Maschenweiten letztendlich nötig wären, um eine wirksame Verlängerung der Fresszeiten zu erreichen, stieß diese in den Schlussfolgerungen der einzelnen Facharbeiten auf Ablehnung. Für viele der Studenten, die ja selbst oft Pferde in Eigenregie hielten, war diese Erkenntnis ein guter Grund dafür, um diese selbst praktizierte Form der Heuaufnahme erneut zu überdenken.

In der Zusammenfassung aller Studien (insbes. Dr. Karin Lübbers) gab es bei der Fütterung mit an der Wand hängenden Heunetzen sowie anderer Heuraufen einen einheitlichen Konsens: Alle beklagten die häufig unnatürliche Haltung während der Futteraufnahme. Sowohl die Kopfhaltung als auch die fehlende natürliche Stellung der Vorderbeine gab zu Bedenken. Untersucht wurde nicht, inwieweit es hier auch zur Veränderung der Muskulatur oder der Gelenke kommen kann. Denkbar wäre aber durchaus, dass eine dauerhafte unnatürliche Fresshaltung zu nachhaltigen Problemen führen kann. Besonders kritisiert wurde, dass sehr viele Pferde (insbesondere die, die ein Fressen durch ein Heunetz nicht gewohnt waren) massiven Stress hatten. Viele Pferde wurden sogar regelrecht aggressiv und andere resignierten und verweigerten eine weitere Futteraufnahme (20 % der erfassten Pferde). Besonders auffällig war das Verhalten an Heunetzen mit Maschenweiten unter 4 cm. Auch wenn diese Maschenweiten letztendlich nötig wären, um eine wirksame Verlängerung der Fresszeiten zu erreichen, stieß diese in den Schlussfolgerungen der einzelnen Facharbeiten auf Ablehnung. Für viele der Studenten, die ja selbst oft Pferde in Eigenregie hielten, war diese Erkenntnis ein guter Grund dafür, um diese selbst praktizierte Form der Heuaufnahme erneut zu überdenken.

Das Kissing Spines Syndrom zählt zu einer der am meisten diagnostizierten Rückenerkrankungen. Es wird auch das thorakolumbale interspinale Syndrom (TLI-Syndrom) genannt. Das Problem der sich „küssenden Dornfortsätze“ ist nicht erst in diesem Jahrhundert aufgetreten. Bei Ausgrabungen konnte man an einem 40.000 Jahre alten Fossil des Equus occidentals (Vorfahre des Pferdes) diese Rückenerkrankung nachweisen. Bei dieser Erkrankung kommt es zu einer Veränderung der Wirbelsäule. Betroffen sind bei dieser Erkrankung die Dornfortsätze. Diese nähern sich einander an und berühren oder überlappen sich sogar im schlimmsten Fall. Das dadurch bedingte aneinander reiben der nebeneinanderliegenden Wirbelenden kann sehr schmerzhaft sein und zu Entzündungen zwischen den Wirbeln führen. Dabei können auch knöcherne Zubildungen entstehen oder es kommt zu Zysten oder zystenartigen Veränderungen in diesem Bereich.

Das Kissing Spines Syndrom zählt zu einer der am meisten diagnostizierten Rückenerkrankungen. Es wird auch das thorakolumbale interspinale Syndrom (TLI-Syndrom) genannt. Das Problem der sich „küssenden Dornfortsätze“ ist nicht erst in diesem Jahrhundert aufgetreten. Bei Ausgrabungen konnte man an einem 40.000 Jahre alten Fossil des Equus occidentals (Vorfahre des Pferdes) diese Rückenerkrankung nachweisen. Bei dieser Erkrankung kommt es zu einer Veränderung der Wirbelsäule. Betroffen sind bei dieser Erkrankung die Dornfortsätze. Diese nähern sich einander an und berühren oder überlappen sich sogar im schlimmsten Fall. Das dadurch bedingte aneinander reiben der nebeneinanderliegenden Wirbelenden kann sehr schmerzhaft sein und zu Entzündungen zwischen den Wirbeln führen. Dabei können auch knöcherne Zubildungen entstehen oder es kommt zu Zysten oder zystenartigen Veränderungen in diesem Bereich. Das wichtigste bei Pferden, die ein Kissing Spines Syndrom haben, ist der Freilauf. Je intensiver sich die Pferde frei bewegen können, desto schneller können sich die Verspannungen im Rücken lösen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, das Pferd erst einmal schmerzfrei zu bekommen. Dies kann auch mit Hilfe von schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln geschehen. Ist das Pferd weitestgehend schmerzfrei, kann mit einer osteopathischen Behandlung begonnen werden. Der Osteopath/in hilft dem Pferd die erste Grundmobilität wieder zu erlangen und der Besitzer erlernt einfache Übungen, die dem Pferd helfen, weiterhin die Mobilität zu erhalten. Zudem sollte auf eine korrekte Hufbearbeitung und später einen optimal passenden Sattel größten Wert gelegt werden. Zum Aufbau der Rückenmuskulatur ist die über mehrere Wochen (6 bis 12 Wochen) ausgeführte Arbeit vom Boden aus (Doppellonge, Stangenarbeit, Equikinetic usw.) deutlich effektiver als das Reiten auf dem schmerzenden Rücken des Pferdes. Muskelaufbaufördernde Mikronährstoffe (Aminosäuren, Vitamine und Spurenelemente) unterstützen in dieser Phase den Aufbau von Muskulatur. Durch ein gut durchdachtes Trainingsprogramm ist es oft möglich, die Rückenmuskulatur so zu stärken, dass ein Einsatz als Reitpferd wieder möglich wird.

Das wichtigste bei Pferden, die ein Kissing Spines Syndrom haben, ist der Freilauf. Je intensiver sich die Pferde frei bewegen können, desto schneller können sich die Verspannungen im Rücken lösen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, das Pferd erst einmal schmerzfrei zu bekommen. Dies kann auch mit Hilfe von schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln geschehen. Ist das Pferd weitestgehend schmerzfrei, kann mit einer osteopathischen Behandlung begonnen werden. Der Osteopath/in hilft dem Pferd die erste Grundmobilität wieder zu erlangen und der Besitzer erlernt einfache Übungen, die dem Pferd helfen, weiterhin die Mobilität zu erhalten. Zudem sollte auf eine korrekte Hufbearbeitung und später einen optimal passenden Sattel größten Wert gelegt werden. Zum Aufbau der Rückenmuskulatur ist die über mehrere Wochen (6 bis 12 Wochen) ausgeführte Arbeit vom Boden aus (Doppellonge, Stangenarbeit, Equikinetic usw.) deutlich effektiver als das Reiten auf dem schmerzenden Rücken des Pferdes. Muskelaufbaufördernde Mikronährstoffe (Aminosäuren, Vitamine und Spurenelemente) unterstützen in dieser Phase den Aufbau von Muskulatur. Durch ein gut durchdachtes Trainingsprogramm ist es oft möglich, die Rückenmuskulatur so zu stärken, dass ein Einsatz als Reitpferd wieder möglich wird.

Das Zinnkraut oder auch Ackerschachtelhalm genannt gibt es bereits seit ca. 400 Millionen Jahren. In der Urzeit bestand es aus bis zu 30 Meter hohen Trieben mit einem Stammdurchmesse von 1m. Heute erreicht das Zinnkraut oberirdisch zwischen 10-50 cm Wuchshöhe mit tief in den Boden wachsenden Wurzeln (bis zu 160 cm). Das Zinnkraut liebt feuchte Böden in der Nähe von Gewässern. Auf Äckern, Feldern und Wegrändern trifft man diese Schachtelhalme aber auch an.

Das Zinnkraut oder auch Ackerschachtelhalm genannt gibt es bereits seit ca. 400 Millionen Jahren. In der Urzeit bestand es aus bis zu 30 Meter hohen Trieben mit einem Stammdurchmesse von 1m. Heute erreicht das Zinnkraut oberirdisch zwischen 10-50 cm Wuchshöhe mit tief in den Boden wachsenden Wurzeln (bis zu 160 cm). Das Zinnkraut liebt feuchte Böden in der Nähe von Gewässern. Auf Äckern, Feldern und Wegrändern trifft man diese Schachtelhalme aber auch an.

Die Kornblume stammt aus dem Mittelmeerraum und wurde bereits im antiken Griechenland zur Wundheilung eingesetzt. Augenerkrankungen wurden damit geheilt. Einige Überlieferungen behaupten sogar, dass die Kornblume auch bei Pestpatienten erfolgreich eingesetzt wurde. In der heutigen Naturheilkunde wird die Kornblume gerne für Spülungen bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum verwendet. Ihr Lebensraum befindet sich auf Unkrautfluren, Schuttplätzen und Getreidefeldern. Ihre Höhe beträgt je nach Standort und Alter, es handelt sich um eine ein- bis zweijährige Pflanze, zwischen20 und 80 cm. Sie besitzt viele Inhaltstoffe, die für eine Heilwirkung wichtig sind:

Die Kornblume stammt aus dem Mittelmeerraum und wurde bereits im antiken Griechenland zur Wundheilung eingesetzt. Augenerkrankungen wurden damit geheilt. Einige Überlieferungen behaupten sogar, dass die Kornblume auch bei Pestpatienten erfolgreich eingesetzt wurde. In der heutigen Naturheilkunde wird die Kornblume gerne für Spülungen bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum verwendet. Ihr Lebensraum befindet sich auf Unkrautfluren, Schuttplätzen und Getreidefeldern. Ihre Höhe beträgt je nach Standort und Alter, es handelt sich um eine ein- bis zweijährige Pflanze, zwischen20 und 80 cm. Sie besitzt viele Inhaltstoffe, die für eine Heilwirkung wichtig sind:

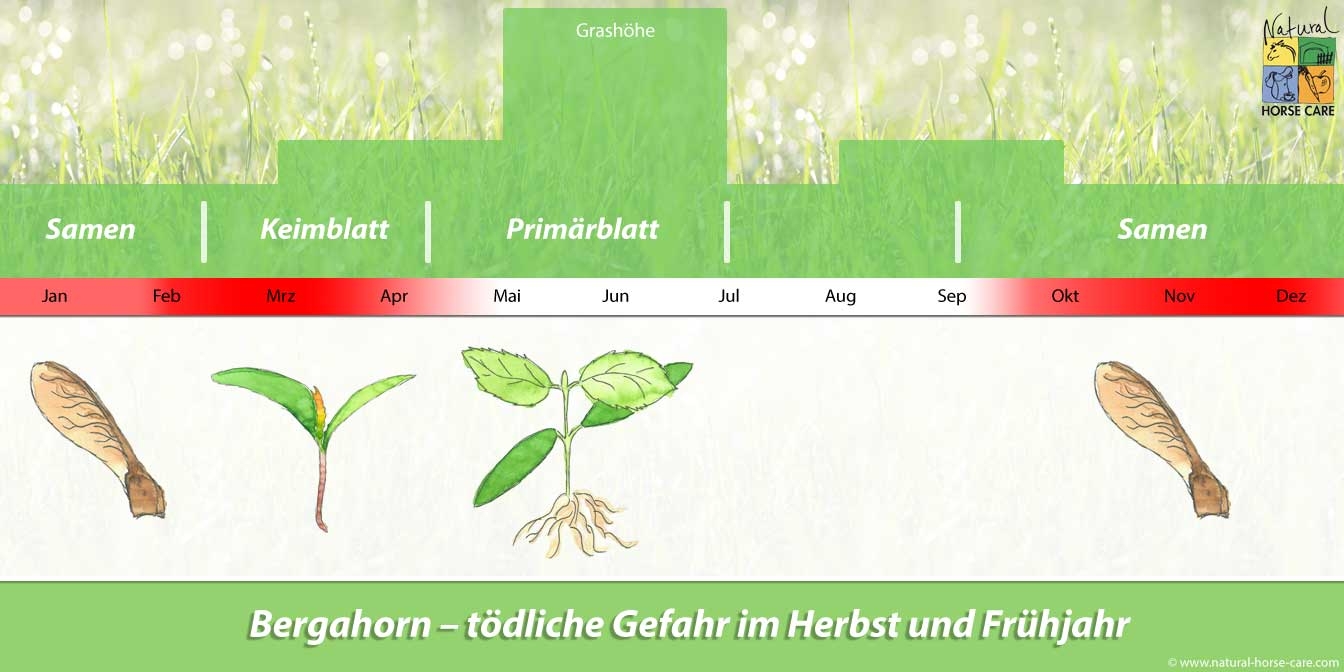

Die bei Pferden noch nicht gänzlich geklärte sporadisch auftretende Muskelerkrankung mit meist tödlichen Folgen für das Pferd wurde bis dato nur im Herbst beobachtet. Auslöser dieser Atypischen Weidemyopathie, die insbesondere das vegetative Nervensystem, Rückenmark und Stammhirn der Pferde befällt, ist mittlerweile mit sicherer Wahrscheinlichkeit der Samen des Berg- und Eschenahorns. (Den Eschenahorn findet man überwiegend im Norden Deutschlands - Berlin/Brandenburg). Diese Ahornarten enthalten das hochtoxische Nervengift Hypoglycin A. Diese zunächst ungiftige Aminosäure wird in der Leber zu MCPA (Methylenecyclopropylacetic Säure) verstoffwechselt und hemmt dann lebensnotwendige Enzyme im Organismus des Pferdes. Nach heutiger Erkenntnis, geht man davon aus, dass nicht jedes Pferd das Hyperlycin A aus dem Samen oder Keimling zu Methylenecyclopropylacetic Säure (MCPA) metablolisiert.

Die bei Pferden noch nicht gänzlich geklärte sporadisch auftretende Muskelerkrankung mit meist tödlichen Folgen für das Pferd wurde bis dato nur im Herbst beobachtet. Auslöser dieser Atypischen Weidemyopathie, die insbesondere das vegetative Nervensystem, Rückenmark und Stammhirn der Pferde befällt, ist mittlerweile mit sicherer Wahrscheinlichkeit der Samen des Berg- und Eschenahorns. (Den Eschenahorn findet man überwiegend im Norden Deutschlands - Berlin/Brandenburg). Diese Ahornarten enthalten das hochtoxische Nervengift Hypoglycin A. Diese zunächst ungiftige Aminosäure wird in der Leber zu MCPA (Methylenecyclopropylacetic Säure) verstoffwechselt und hemmt dann lebensnotwendige Enzyme im Organismus des Pferdes. Nach heutiger Erkenntnis, geht man davon aus, dass nicht jedes Pferd das Hyperlycin A aus dem Samen oder Keimling zu Methylenecyclopropylacetic Säure (MCPA) metablolisiert.

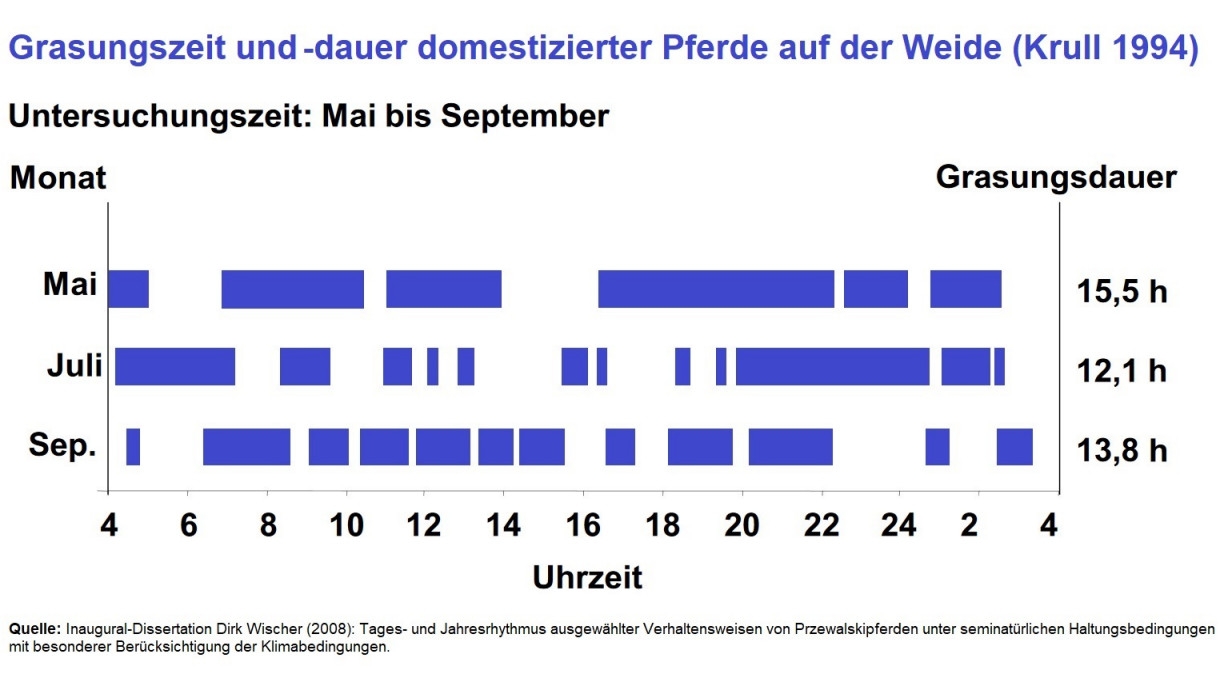

Jeder Stallbetreiber und Pferdebesitzer kann es kaum noch erwarten. Endlich wird es Frühjahr und das Anweiden der Pferde kann beginnen. Dennoch ist gerade jetzt Vorsicht geboten. Durchfall, lebensgefährliche Koliken und Hufrehe sind die Folge, wenn zu schnell angeweidet wird. Heute weiß man, dass gerade für die Entstehung von Hufrehe nicht grundsätzlich eine Eiweißüberversorgung, sondern vor allem die Überfütterung mit Fruktanen und schwerverdaulicher Stärke (Getreide) als auslösende Faktoren angesehen wird. Die Praxis zeigt allerdings, dass dies nicht für alle Pferde gleichzeitig zutrifft. Immer wieder werden wir belächelt, wenn wir darauf drängen, das Anweiden langsam und in 15-Minutenschritten zu gestalten. Wir sollten nicht ignorieren, dass Pferde als Individuen ganz unterschiedlich auf die Kohlenhydrate, Eiweiße und pflanzlichen Wirkstoffe reagieren. Gesunde, unvorbelastete, gut trainierte und schlanke Pferde sind in der Lage, auch ein abrupteres Anweiden zu „verkraften“. Gehen aber bereits metabolisch entgleiste oder gesundheitlich angeschlagene sowie vorbelastete Pferde (Verdauungstrakt unkonditioniert) auf das frische Weidegras, können sehr schnell unkontrollierbare Stoffwechselentgleisungen zu einer massiven, sehr schmerzhaften und durchaus vermeidbaren Hufrehe führen.

Jeder Stallbetreiber und Pferdebesitzer kann es kaum noch erwarten. Endlich wird es Frühjahr und das Anweiden der Pferde kann beginnen. Dennoch ist gerade jetzt Vorsicht geboten. Durchfall, lebensgefährliche Koliken und Hufrehe sind die Folge, wenn zu schnell angeweidet wird. Heute weiß man, dass gerade für die Entstehung von Hufrehe nicht grundsätzlich eine Eiweißüberversorgung, sondern vor allem die Überfütterung mit Fruktanen und schwerverdaulicher Stärke (Getreide) als auslösende Faktoren angesehen wird. Die Praxis zeigt allerdings, dass dies nicht für alle Pferde gleichzeitig zutrifft. Immer wieder werden wir belächelt, wenn wir darauf drängen, das Anweiden langsam und in 15-Minutenschritten zu gestalten. Wir sollten nicht ignorieren, dass Pferde als Individuen ganz unterschiedlich auf die Kohlenhydrate, Eiweiße und pflanzlichen Wirkstoffe reagieren. Gesunde, unvorbelastete, gut trainierte und schlanke Pferde sind in der Lage, auch ein abrupteres Anweiden zu „verkraften“. Gehen aber bereits metabolisch entgleiste oder gesundheitlich angeschlagene sowie vorbelastete Pferde (Verdauungstrakt unkonditioniert) auf das frische Weidegras, können sehr schnell unkontrollierbare Stoffwechselentgleisungen zu einer massiven, sehr schmerzhaften und durchaus vermeidbaren Hufrehe führen. Als Reservekohlenhydrate werden Fruktane vornehmlich im Stängel und in der Halmbasis gespeichert. Sehr kurz gefressene Grasbestände mit geringer Blattmasse weisen daher im Frühjahr und Herbst eine noch höhere Konzentration an Fruktan auf als blattreiche Aufwüchse. Dies bedeutet, dass insbesondere bereits abgeweidete Weiden, entgegen mancher Annahme, eher erhöhte Fruktanwerte aufweisen, als blattreiches Weidegras. Aber auch während des Tages bei Temperaturen über 5°C wurden gerade in den Abendstunden erhöhte Fruktanwerte gemessen. Nach sternenklaren und entsprechend kalten Nächten (unter 5°C) im Frühjahr oder Spätsommer ist in den frühen Morgenstunden bis weit über Mittag von höheren Fruktangehalten auszugehen.

Als Reservekohlenhydrate werden Fruktane vornehmlich im Stängel und in der Halmbasis gespeichert. Sehr kurz gefressene Grasbestände mit geringer Blattmasse weisen daher im Frühjahr und Herbst eine noch höhere Konzentration an Fruktan auf als blattreiche Aufwüchse. Dies bedeutet, dass insbesondere bereits abgeweidete Weiden, entgegen mancher Annahme, eher erhöhte Fruktanwerte aufweisen, als blattreiches Weidegras. Aber auch während des Tages bei Temperaturen über 5°C wurden gerade in den Abendstunden erhöhte Fruktanwerte gemessen. Nach sternenklaren und entsprechend kalten Nächten (unter 5°C) im Frühjahr oder Spätsommer ist in den frühen Morgenstunden bis weit über Mittag von höheren Fruktangehalten auszugehen.

Magnesium unterstützt im Körper des Pferdes die Muskelkontraktionen und die Nervenweiterleitung. Es unterstützt als Cofaktor viele enzymatische Vorgänge, in denen Proteine vorhanden sind. Hilfreich ist das Magnesium auch beim Knochenaufbau. Im Knochen sind etwa 8g Mg/kg enthalten und somit ist der Knochen ein großer Magnesiumspeicher im Körper. Zudem ist es ein wichtiges Mineral in der Bluthomöostase.

Magnesium unterstützt im Körper des Pferdes die Muskelkontraktionen und die Nervenweiterleitung. Es unterstützt als Cofaktor viele enzymatische Vorgänge, in denen Proteine vorhanden sind. Hilfreich ist das Magnesium auch beim Knochenaufbau. Im Knochen sind etwa 8g Mg/kg enthalten und somit ist der Knochen ein großer Magnesiumspeicher im Körper. Zudem ist es ein wichtiges Mineral in der Bluthomöostase.

Der Mönchspfeffer (auch Keuschlamm genannt) ist ein 3 bis 5 Meter hoher Strauch, der zur Gattung der Lippenblütler gehört. Er ist im Mittelmeerraum und in Westasien Zuhause. Anzutreffen ist er meist in Gebieten in denen es viel Wasser gibt, wie z.B. an Küsten, Flussläufen und in Auenweiden. Schon im Altertum war der Mönchspfeffer eine viel genutzte Pflanze. Die Zweige des Strauches sind hart und zäh und wurden dank dieser Eigenschaften gerne zur Herstellung von Flechtzäunen genutzt. Die Blüten, Samen, Blätter und vorrangig die rot/schwarz gefärbten Früchte fanden bei Verletzungen, Blähungen und Frauenleiden Verwendung.

Der Mönchspfeffer (auch Keuschlamm genannt) ist ein 3 bis 5 Meter hoher Strauch, der zur Gattung der Lippenblütler gehört. Er ist im Mittelmeerraum und in Westasien Zuhause. Anzutreffen ist er meist in Gebieten in denen es viel Wasser gibt, wie z.B. an Küsten, Flussläufen und in Auenweiden. Schon im Altertum war der Mönchspfeffer eine viel genutzte Pflanze. Die Zweige des Strauches sind hart und zäh und wurden dank dieser Eigenschaften gerne zur Herstellung von Flechtzäunen genutzt. Die Blüten, Samen, Blätter und vorrangig die rot/schwarz gefärbten Früchte fanden bei Verletzungen, Blähungen und Frauenleiden Verwendung.

Nachdem bei allen Myopathien die Symptome sehr ähnlich sind fällt die Diagnose oft schwer. Leider wird auch oft sehr unsauber oder nicht umfangreich genug geprüft, welche Form einer Myopathie am Ende vorliegt. Erste Hinweise auf eine Muskelerkrankung geben die Creatin-Kinase-Enzyme (CK) im Blutplasma. Der Normalwert liegt hier in der Regel bis maximal 400 U/l. Werden nur 20 Gramm Muskelmasse durch die Muskelerkrankung zerstört erhöht sich die Plasmakonzentration des CK um das 4 bis 5 – fache. Wird also ein hoher CK-Wert festgestellt kann nicht automatisch auf eine Muskelerkrankung rückgeschlossen werden, insbesondere dann, wenn das Pferd in den letzten 12 Stunden vor der Blutentnahme geritten wurde. Es reicht oft bereits ein unpassender Sattel um den CK – Wert zu erhöhen. Schwere Verlaufsformen setzen bei der Zerstörung von Muskelzellen auch das Muskeleiweiß Myoglobin (Farbstoff) frei. Dies zeigt sich dann im Urin, da Myoglobin über die Niere ausgeschieden wird (roter bis brauner Urin – deutlich sichtbar bei schweren Kreuzverschlägen). Myoglobin ist stark toxisch und kann zu irreversiblen Nierenschäden führen. (Urinteststreifen können diese Myoglobine nachweisen - +4 entspricht einer zerstörten Muskelmasse von ca. 200 Gramm). In den meisten Fällen wird daher eine Biopsie des Muskelgewebes Klarheit über die eigentliche Form der Muskelerkrankung geben. Für die Diagnose des PSSM Typ 2 werden ca. je 1 cm³ Muskelgewebe aus der Sitzbeinmuskulatur und bei RER aus der Zwischenrippenmuskulatur benötigt. Diesen Eingriff scheuen viele Pferdebesitzer (PSSM Typ 1 kann mittlerweile anhand von Blut- oder Haarproben nachgewiesen werden). Im Hinblick auf den hohen Grad der Vererbbarkeit sollte dieser Test eigentlich für Zuchtstuten und -hengste zur Verpflichtung werden. Auf jeden Fall nimmt der verantwortungsvolle Züchter solche Tiere aus der Zucht und informiert die Besitzer der verkauften Fohlen.

Nachdem bei allen Myopathien die Symptome sehr ähnlich sind fällt die Diagnose oft schwer. Leider wird auch oft sehr unsauber oder nicht umfangreich genug geprüft, welche Form einer Myopathie am Ende vorliegt. Erste Hinweise auf eine Muskelerkrankung geben die Creatin-Kinase-Enzyme (CK) im Blutplasma. Der Normalwert liegt hier in der Regel bis maximal 400 U/l. Werden nur 20 Gramm Muskelmasse durch die Muskelerkrankung zerstört erhöht sich die Plasmakonzentration des CK um das 4 bis 5 – fache. Wird also ein hoher CK-Wert festgestellt kann nicht automatisch auf eine Muskelerkrankung rückgeschlossen werden, insbesondere dann, wenn das Pferd in den letzten 12 Stunden vor der Blutentnahme geritten wurde. Es reicht oft bereits ein unpassender Sattel um den CK – Wert zu erhöhen. Schwere Verlaufsformen setzen bei der Zerstörung von Muskelzellen auch das Muskeleiweiß Myoglobin (Farbstoff) frei. Dies zeigt sich dann im Urin, da Myoglobin über die Niere ausgeschieden wird (roter bis brauner Urin – deutlich sichtbar bei schweren Kreuzverschlägen). Myoglobin ist stark toxisch und kann zu irreversiblen Nierenschäden führen. (Urinteststreifen können diese Myoglobine nachweisen - +4 entspricht einer zerstörten Muskelmasse von ca. 200 Gramm). In den meisten Fällen wird daher eine Biopsie des Muskelgewebes Klarheit über die eigentliche Form der Muskelerkrankung geben. Für die Diagnose des PSSM Typ 2 werden ca. je 1 cm³ Muskelgewebe aus der Sitzbeinmuskulatur und bei RER aus der Zwischenrippenmuskulatur benötigt. Diesen Eingriff scheuen viele Pferdebesitzer (PSSM Typ 1 kann mittlerweile anhand von Blut- oder Haarproben nachgewiesen werden). Im Hinblick auf den hohen Grad der Vererbbarkeit sollte dieser Test eigentlich für Zuchtstuten und -hengste zur Verpflichtung werden. Auf jeden Fall nimmt der verantwortungsvolle Züchter solche Tiere aus der Zucht und informiert die Besitzer der verkauften Fohlen.

Das Wort Hibiskus stammt von dem altgriechischen Wort „hibiskos“ ab, welches wiederrum auf das keltische Wort „ibisca“ zurückgeht.

Das Wort Hibiskus stammt von dem altgriechischen Wort „hibiskos“ ab, welches wiederrum auf das keltische Wort „ibisca“ zurückgeht. Bereits seit Jahren wird der Einsatz des Spurenelements Chrom (III) in der Anwendung als Nahrungsergänzung beim Menschen diskutiert. Im Bezug auf Pferde finden wir ebenfalls bereits einige interessante Studien zu diesem Thema. Chrom ist in anderen Wertigkeiten ein hoch toxisches bzw. stark krebserregendes Element (Chrome V und Chrom VI). Bei Pferden geht man nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis davon aus, dass bei üblicher Fütterung wie bei Flour, Molybdän, Zinn und Bor keine Mängel entstehen ((Meyer/Coenen 2014). Beim Pferd wurden unterschiedliche Referenzwerte im Blut von 1,0 bis 2 mcg/l Blutserum (bei Eseln höher) angegeben. (Veterinary World, EISSN: 2231-0916). Für ein Pferd mit ca. 500 kg werden als täglich ausreichende Chrommenge zwischen 1,6 und 5,0 mg je Tag angesetzt. Ein Chrommangel am Pferd ist lt. Stellungnahme der University of Kentucky of Agricultur and Food nie dokumentiert worden. Pferde sind in der Lage zusätzliche Chromquellen zu nutzen (Cr-Chlorid oder Cr-Methionin).

Bereits seit Jahren wird der Einsatz des Spurenelements Chrom (III) in der Anwendung als Nahrungsergänzung beim Menschen diskutiert. Im Bezug auf Pferde finden wir ebenfalls bereits einige interessante Studien zu diesem Thema. Chrom ist in anderen Wertigkeiten ein hoch toxisches bzw. stark krebserregendes Element (Chrome V und Chrom VI). Bei Pferden geht man nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis davon aus, dass bei üblicher Fütterung wie bei Flour, Molybdän, Zinn und Bor keine Mängel entstehen ((Meyer/Coenen 2014). Beim Pferd wurden unterschiedliche Referenzwerte im Blut von 1,0 bis 2 mcg/l Blutserum (bei Eseln höher) angegeben. (Veterinary World, EISSN: 2231-0916). Für ein Pferd mit ca. 500 kg werden als täglich ausreichende Chrommenge zwischen 1,6 und 5,0 mg je Tag angesetzt. Ein Chrommangel am Pferd ist lt. Stellungnahme der University of Kentucky of Agricultur and Food nie dokumentiert worden. Pferde sind in der Lage zusätzliche Chromquellen zu nutzen (Cr-Chlorid oder Cr-Methionin). Die Druse wird durch das Bakterium Streptococcus equi ausgelöst und ist eine hochansteckende Infektionskrankheit. Die Krankheit ist bei Pferden jeden Alters anzutreffen. Besonders gefährdet sind jedoch sehr junge oder alte Pferde, da deren Immunsystem noch nicht oder nicht mehr so stabil ist wie bei Pferden im mittleren Alter. Gerade bei jungen Pferden liegt die Morbidität (Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Gruppe) bei fast 100%. Der Krankheitsverlauf bei jüngeren Pferden (bis zum 5. Lebensjahr) ist meist schwerer als bei älteren Pferden. Besondere Risikofaktoren sind hier schlechte Haltungs- und Fütterungsbedingungen, Transportstress und Kältestress. Auf dieses Ergebnis kamen schon EBERT 1969 und TIMONEY 1993 in ihren Studien.