![Wurmkuren für das Pferd können Leben retten! Wie oft sollte man ein Pferd entwurmen? Fachartikel hier lesen!]() Das Thema Entwurmung, Endoparasiten, Wurmbefall bei Pferden und welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigt schon immer die Pferdewelt. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

Das Thema Entwurmung, Endoparasiten, Wurmbefall bei Pferden und welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigt schon immer die Pferdewelt. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

„Früher kamen die Wildpferde auch ohne Entwurmung aus und hatten trotz Wurmbefall ein langes Leben“ hört man doch immer wieder bei den Diskussionen, wenn es in Vorträgen um die Häufigkeit der Entwurmung beim Pferd geht. Grundsätzlich aber hatten früher die Wildpferde ein sehr großes Weideareal zur Verfügung und nie hielten sie sich lange an einem Fressplatz auf. Eine Wildpferdeherde weidet in sogenannten Funktionsbereichen. Fress- bzw. Kotplätze sind im Regelfall voneinander getrennt. Unsere Hauspferde hingegen genießen diesen Luxus der riesigen Weidefläche nicht mehr. Damit steigt der Infektionsdruck um ein Vielfaches gegenüber ihren wildlebenden Artgenossen.

Geschichte der Wurmkur als Intervalldosierung beim Pferd

Die erste Wurmkur für das Pferd wurde erstmals um 1940 per Nasenschlundsonde verabreicht, bei der noch starke Nebenwirkungen auftraten. Damit stellte sich aber die Tiermedizin der Problematik, da die großen Strongyliden (Strongylus vulgaris, Strongylus equinus) als Darmparasit Nr. 1 für den Tod etlicher Pferde verantwortlich waren. Erst fast 25 Jahre später gelang der Wissenschaft mit einer oral zu verabreichenden Wurmkur der eigentliche Durchbruch. Erstens weil diese Entwurmung dem Pferd durch den Pferdebesitzer selbst verabreichen werden konnte und zweitens die Nebenwirkungen deutlich niedriger waren. Mit dem Wirkstoff aus der Gruppe der Benzimidazole und einem vorgeschlagenen Intervall von 8 Wochen, konnte der Endoparasit Nr. 1 im Hauspferdebestand erfolgreich zurückgedrängt werden. Zumindest war es ein Hinweis darauf, dass man mit dieser sogenannten Intervalldosierung (alle 8 bis 12 Wochen) erstmalig diesem Problem Herr wurde. Der wirtschaftliche Schaden, den diese Endoparasiten bis dahin anrichteten war immens und konnte erstmals mit dieser Wurmkur für das Pferd drastisch reduziert werden.

Entwurmung beim Pferd heute

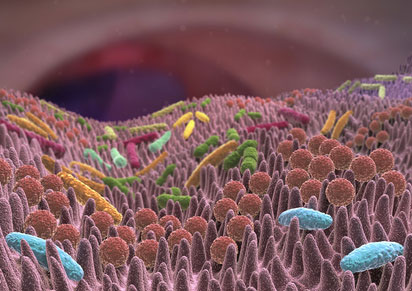

Heutzutage sind es aber nicht nur mehr die großen Strongyliden welche erfolgreich verdrängt werden müssen, sondern die kleinen Strongyliden, Magendasseln und Spulwürmer, die bei massivem Befall des Pferdedarmes zu lebensgefährlichen oder gar tödlichen Koliken insbesondere bei Jungpferden und Fohlen führen können. Das Problem war, dass die intensiven Entwurmungsintervalle mit angeblich breit wirkenden Eigenschaften zu einer massiven Resistenzentwicklung insbesondere bei den Spulwürmern geführt haben. (Resistenzen insbesondere bei den Wirkstoffen Ivermectin und Moxidectin). Trotz immer wieder neu entwickelter Wirkstoffe und deutlich geringeren Nebenwirkungen wird man diesen Resistenzen nicht mehr Herr. Daher findet derzeit in diesem Bereich ein großes Umdenken statt.

Immer hörbarer tendieren daher die Tierbesitzer, aber auch die Tiermedizin dazu, Entwurmungen beim Pferd selektiv bzw. gezielt vorzunehmen. Um aber einer individuellen Entwurmung beim Pferd gerecht zu werden, bedarf es der genauen Kenntnisse des einzelnen Parasiten, der Möglichkeit der Diagnose eines Befalls, deren Inkubationszeit, der Patenz (der Zeit, die ein Wurm im Pferd lebt) und der Reinfektionswege (möglicher Wiederbefall nach einmaliger Entwurmung) sowie der einzusetzenden Wirkstoffe und anderer Alternativen. Diese Diagnose kann in den meisten Fällten sehr zuverlässig über die mikroskopische Beurteilung des Pferdeskotes erfolgen. Erste Hinweise liefern aber auch Analysewerte über das Blutbild (eosinophile Granulozyten, Leberenzymwerte) - sind aber alleine betrachtet nicht aussagekräftig genug.

Die Kotprobe als sicherer Parameter für die Verwurmung des Pferdes?

Aus der folgenden Übersicht der möglichen Endoparasiten und deren Feststellbarkeit mittels Kotprobe beim Pferd wird sehr schnell deutlich, dass die Wahl der Probe, die Probeentnahme selbst und die Dauer des Versands der Probe eine wesentliche Rolle in der Feststellung des Verwurmungsgrades bei Pferden spielt.

Der Therapieerfolg eines nahezu wurmfreien Pferdebestandes ist von diesen Ergebnissen und den darauf abgestimmten Intervallen bzw. den einzusetzenden Wirkstoffen wesentlich abhängig. Einige Wurmarten lassen sich mittels Kotprobe beim Pferd eigentlich sehr schlecht oder gar nicht feststellen – daher ist die alleinige Kotprobe beim Pferd nur teilweise sinnvoll. Maßgeblich für den Erfolg einer aussagekräftigen Diagnose für den Wurmbefall des Pferdes ist darüber hinaus die Kenntnis über die spezifischen Symptome bei Wurmbefall, über das Weidemanagement und die Kenntnisse über die effektivste Art der Bekämpfung von Endoparasiten.Daher ist hier immer auch die professionelle Unterstützung durch einen Tierarzt sinnvoll.

![Misten Sie regelmäßig die Pferdekoppeln ab! Regelmäßiges Abmisten der Pferdekoppeln schützt Pferde vor Verwurmung]() Kotprobe Pferd – Ja aber richtig!

Kotprobe Pferd – Ja aber richtig!

- Kotproben beim Pferd sollten immer frisch (inkl. Versand – also nie vor Feiertagen oder Wochenenden versenden) genommen werden und jedem einzelnen Pferd namentlich zugeordnet werden,

- Kotproben sollten mindestens viermal im Jahr vorgenommen werden,

- sie sollten immer mit Einmalhandschuhen genommen werden (Eigeninfektion),

- mindestens 4 bis 5 Ballen (Im Einmalhandschuh durch Abstreifen verpacken),

- bei Verdacht auf Bandwurm- oder Leberegelbefall die Proben an drei bis vier aufeinanderfolgenden Tagen nehmen,

- keine höheren Temperaturen als 10 bis 15 °C beim Lagern und Versenden. (Kühlschrank, Versand mit Kühl-Akku, nicht einfrieren) und

- Angabe der Wurmpasten oder –mittel, welche in den letzten 12 Monaten eingesetzt wurden mitsenden.

Sofern die Kotprobe beim Pferd bei der Kotprobenuntersuchung einen Befall (d.h. die Überschreitung gewisser Ei-Mengen eines oder mehrerer Parasitenarten) ergibt, muss entsprechend entwurmt werden. 14 bis 21 Tage nach positivem Befund und erfolgter Entwurmung sollte die Wirkung nochmals überprüft werden (insbesondere bei Strongyliden und Spulwürmern)

Parasiten bzw. Würmer beim Pferd – im Kot nicht immer feststellbar:

|

Parasit

|

Aufnahme

|

Lebens-

dauer außerhalb Pferd

|

Winter-

fest

|

Diagnose

|

Symptome

|

Inkubations-

zeit

|

Lebensdauer im Pferd

|

Wirksame Präparate/ Wirkstoffe

|

|

Große Strongyliden

(Strongylus vulgaris / equinus / edentatus)

|

Weide (Larve)

|

2 Monate

|

Ja

|

Kot

|

Durchfall, Fieber, Lahmheiten, Anämie

|

7 – 15 Tage

|

1 bis 2 Jahre

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

Benzimidazole

|

|

Kleine Strongyliden

(Strongylinae u.a.)

|

Weide (Larve)

|

12 Monate

|

Ja

|

Kot

|

Durchfall, Fieber, Lahmheiten, Anämie

|

1 bis 4 Wochen

|

1 bis 3 Monate

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Spulwurm

(Parascaris equorum)

|

Weide, Heu, Einstreu Kraftfutter (Eier)

|

2 bis 3 Monate

|

Nein

|

Kot

|

Kolik, Husten

|

7 Tage

|

1 bis 3 Jahre

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Magenwürmer

|

Fliegen (tote Fliegen im Futter)

|

Bis 10 Jahre

|

Ja

|

Kot (schwierig)

|

Kolik, Hautekzeme

|

1 bis 4 Wochen

|

Bis zu 1,5 Jahre

|

Ivermectin

Moxidectin

|

|

Pfriemen-schwanz

(Oxyuris equi)

|

Weide, Heu, Einstreu

|

0,5 Jahre

|

Nein

|

Test mit Klebestreifen (Abklatsch)

|

Juckreiz am After

|

Bis 2 Monate

|

14 Tage

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Zwergfaden-

wurm

(Strongyloides westeri)

|

Weide, über Haut (perkutan), Muttermilch

|

|

|

Nur binnen der ersten 6 Stunden im Kot nachweisbar

|

Kolik

|

8 bis 10 Tage

|

10 bis 14 Tage

|

Ivermectin

Moxidectin

Pyrantel

|

|

Bandwürmer

|

Orale Aufnahme von Moosmilben

|

24 Monate

|

Ja

|

Kot (sehr schwierig, da nur intervallweise)

|

Darmkoliken

|

4 bis 5 Tage

|

2 bis 5 Jahre

|

Praziquantel

|

|

Lungen-würmer

|

Zwischenwirt Esel

|

|

Nein

|

Kot aber nur die ersten 6 Stunden

|

Husten, massive Atemwegs-probleme, Abmagerung

|

4 bis 5 Tage

|

2 bis 5 Jahre

|

Ivermectin

|

|

Magendassel

|

Weide, Fellpflege

|

2 - 6 Monate

|

Ja

|

Gastroskopie

|

Kolik

|

3 bis 4 Tage

|

8 bis 12 Monate

|

Ivermectin

Moxidectin

|

Die Wirkstoffgruppen der Wurmkuren fürs Pferd

Wirkstoffgruppe: Benzimidazole (z.B. Panacur, Rintal)

Wirkstoff: Pyrantel ( z.B. Jernadex, Banminth)

Wirkstoffgruppe: makrozyklische Laktone Ivermectin und Moxidectin (z.B. Eraquell, Ivomec, Furexel, Equest Pramox)

Wirkstoff: Praziquantel (z.B. Droncit)

Kombination: Ivermectin + Praziquantel (z.B. Equimax) oder Moxidectin + Praziquantel (z.B. Equest)

Wurmkur fürs Pferd - Ja oder Nein?

Die wirksamste Methode der Bekämpfung von Endoparasiten beim Pferd ist die Einhaltung einer organisierten Stall- und Weidehygiene. Mit dem regelmäßigen absammeln der Koppeln und Ausläufe wird der Infektionsdruck der Parasiten gegenüber den Pferden immens gesenkt und auf die eine oder andere Wurmkur fürs Pferd kann bereits dadurch verzichtet werden.

Futterplätze und das Lager für Kraft- und Mischfutter und Heu sollten frei von Ungeziefer und Nagetieren sein.

Regelmäßige Säuberungsaktionen der Stallungen und ein sorgfältiger Frühjahrsputz insbesondere auch der Stallwände und -böden mittels Dampfstrahler (Heißwasserstrahler) sind hier sehr effektive „Helfer“ in der Bekämpfung des Infektionsdrucks.

Neuankömmlinge sollten unbedingt einer parasitologischen Quarantäne-Untersuchung und - wenn nötig - einer enstprechenden Behandlung unterzogen werden. Nur so kann wirksam verhindert werden, dass bereits resistente

Würmer oder unerwünschte Wurmarten eingeschleppt werden.

„Vorbeugen ist besser als behandeln“ ist hier die Devise und damit lässt sich der Einsatz von Chemie gegen Endoparasiten deutlich reduzieren.

- Regelmäßiges Absammeln der Pferdeäpfel (spätestens alle zwei Tage)

- Intensive Stallhygiene

- Hygienemanagement in der Futtereinlagerung

- Wechsel – oder Umtriebsweiden (Wechselweiden mit vorheriger Beweidung durch Rinder)

- Weidewechsel erst 3 Tage nach der Entwurmung (alte Weide nach der Entwurmung mehrmals täglich absammeln)

- Ruhephasen der Pferdeweiden ca. 4 Monate

- Futterplätze (Heu/Stroh) nicht am Boden

- Pferdemist nie auf die eigenen Pferdeweiden (Ausnahme: vorher immer kompostieren, 1 Jahr gelagert)

- Neue Pferde erhalten vor der Eingliederung eine Wurmkur und werden mindestens 3 Tage separiert – unabhängig vom Ergebnis einer Kotprobe

Merke:

Die Wahl der richtigen Wurmkur fürs Pferd ist nicht immer bestandsabhängig, sondern muss oft individuell getroffen werden. Das Ergebnis der Kotproben (mindestens alle 3 Monate) und die Wahl der richtigen Wurmkur ist daher mit evtl. Symptomen und einem Blutprobenergebnis abzustimmen und ggf. individuell zu verabreichen. Um der Problematik von Resistenzen vorzubeugen, muss immer das Pferdegewicht und die Menge der Wurmkur exakt aufeinander abgestimmt werden.

Selektiv statt regelmäßiger Wurmkur beim Pferd

Früher wurde allzu gerne die regelmäßige Wurmkur für den gesamten Pferdebestand zur Prävention von Sekundärerkrankungen als das non plus Ultra angesehen. Bei dieser Methode ging man davon aus, dass alle Pferde im gleichen Maße von Würmern befallen sind. Heute weiß man aber, dass höchstens 1/3 des Pferdebestandes 80 % der Parasiten beherbergen. Der restliche Bestand kann den Infektionsdruck durch ein stabiles Immunsystem kompensieren.

Werden also die befallenen Pferde mit einer Wurmkur behandelt, empfiehlt es sich nach 3 bis 4 Tagen (bzw. 14 bis 21 Tagen je nach Quelle) eine erneute Kotprobe zu nehmen, um eventuelle Reinfektionen zu überprüfen. Diese auffälligen Pferde müssten dann noch einmal entwurmt werden. Danach kann wieder nach 3 Monaten eine Kontrolle des gesamten Bestandes erfolgen.

In vielen europäischen Ländern ist diese Vorgehensweise mittlerweile Pflicht. Nur nach vorheriger Kotprobe darf bzw. soll entsprechend gezielt entwurmt werden. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass die Gefahr der Resistenzen gemindert wird sondern auch nach der gegebenen Wurmkur (bei Befall) eine entsprechende Kontrolle stattfinden muss.

Diese Form der Entwurmung und die Maßnahmen der Prophylaxe bedeutet aber für den Stallbetreiber und den Einsteller gleichermaßen eine hohe Bereitschaft zur Mehrarbeit und Mithilfe, die evtl. auch Mehrkosten verursachen kann. Lassen also Pferdehalter die aufwändigeren Hygienemaßnahmen außer Acht oder wird im Weide- und Futtermanagement geschludert, schadet man somit dem erwünschten Erfolg. Eine halbherzige Vorgehensweise bringt nichts und kann am Ende nur bedeuten, dass im Abstand von 3 bis 4 Monaten mit möglichst breit wirkenden Wurmpasten entwurmt werden muss – mit allen Konsequenzen, die man mit einer solchen Standardentwurmung in Kauf nimmt.

Interessanter Link zum Thema: Selektive Entwurmung beim Pferd

Zu guter Letzt: Homöopathische und andere alternative „Wurmmittel“

Allzu gerne schlägt die alternative Heilszene in die Kerbe, dass die Lobbyarbeit der Pharmaindustrie den Erfolg der alternativen Heilmethoden ignoriert oder gar blockiert. Sicher hat die alternative Szene mit diesem Vorwurf nicht immer unrecht. Pauschal aber ist dieser Vorwurf unrichtig, wie dies im Fall der homöopathischen Entwurmung beim Pferd nachgewiesen wurde.

Es ist im Regelfall nicht dem Einsatz von Abrotanum, Spegelia, Natrium sulfuricum, Cina usw. als homöopathische Entwurmung beim Pferd zu verdanken, dass der parasitäre Druck im Pferdedarm sank. Auch der Einsatz von Kräutermischungen ist nicht mit der Wirkungsweise einer konventionellen Wurmkur zu vergleichen. Glaubt man den Beobachtungen von Dr. Barbara Huber (Fachautorin, VfD), so hat diese sogar eine Vermehrung des Wurmbefalls nach einer homöopathischen Entwurmung beobachtet.

Pferdebesitzer, die anfingen alternativ oder selektiv zu entwurmen, haben neben der oralen Gabe von Kräutern oder Globulis auch das Stall- und Weidemanagement umgestellt. Durch diese Umstellung - und das ist wissenschaftlich auch nachweisbar und ergibt Sinn - wurde der parasitäre Infektionsdruck massiv reduziert.

![Kräuter wie Thymian können nicht die Wurmpaste ersetzen! Thymian hilft den Pferdedarm nach einer Wurmkur oder bei leichtem Wurmbefall]() Unterstützung durch homöopathische Entwurmung oder Kräuter beim Pferd

Unterstützung durch homöopathische Entwurmung oder Kräuter beim Pferd

Mit der Verabreichung von Kräutermischungen – sogenannten Wurmkräutern beim Pferd - oder homöopathischen Mitteln, die unterstützend auf die Darmschleimhaut wirken und das Immunsystem stärken, erreicht man unbestritten, dass sich die Pferde gegen den Angriff der Parasiten erfolgreicher wehren können. Dies hat sicher eine gute Wirkung auf eine niedrigere Wiederbesiedlungsquote mit Darmparasiten. Ein zuverlässiger Schutz oder ein wirksames Ausleiten der Würmer kann damit aber nicht erreicht werden. Ohne dabei das Hygiene- und Futtermanagement konsequent zu optimieren wird auch aus dieser alternativen Methode nichts vernünftiges.

Sicher ist, dass weder der Einsatz von Kräutern noch die Anwendung der Homöopathie ein mit Würmern befallenes Pferd erfolgreich von diesen dauerhaft befreit. Dass Mittel der Wahl zur erfolgreichen Bekämpfung von Endoparasiten beim Pferd ist und bleibt die chemische Wurmkur. Fakt aber ist auch, dass man durch die oben beschriebenen Maßnahmen den Einsatz solcher "chemischen Keulen" auf ein verträgliches Mindestmaß reduzieren kann.

Fazit:

- Informieren Sie sich ausführlich zum Thema "Selektive Entwurmung"! Vielleicht kommt dieser Weg der alternativen Entwurmung fürs Pferd in Ihrem Betrieb in Frage.

- Füttern Sie Ihr Pferd möglichst natürlich und gesund (Füttern Sie gesund: die tägliche Ration Mineralfutter fürs Pferd ist wichtig!).

- Pflegen Sie den Darm Ihres Pferdes durch die ausreichende Fütterung qualitativ hochwertigen Raufutters. Ist das Darmmilieu einmal aus den Fugen, haben Darmparasiten ein leichtes Spiel. So helfen Sie Ihrem Pferd bei der Regeneration (Kotwasser, Durchfall).

- Zuviel Eiweiß, Kohlenhydrate und Kraftfutter schädigen die Darmflora und öffnen Parasiten Tür und Tor.

- Unterstützen Sie das Immunsystem Ihres Pferdes mit Kräutern (Kräutermischungen von PerNaturam).

Können aus organisatorischen Gründen die Empfehlungen zur gezielten Entwurmung nach Kotproben und das optimale Stall- und Weidemanagement nicht durchgeführt werden, so raten wir - aus unserer Erfahrung heraus -dringend zu einer regelmäßigen chemischen Entwurmung in Absprache mit Ihrem Tierarzt mindestens 4 mal im Jahr.

Denn eines ist sicher: der Schaden durch einen hohen Befall mit Würmern ist größer als der durch eine fachgerecht durchgeführte chemische Entwurmung.

Wer selektiv entwurmt sollte dies in enger Zusammenarbeit mit einem Tierarzt tun, die sich darauf spezialisiert haben. Selektives Entwurmen bedeutet eine hohes Maß an Organisation und gutem Weide- und Futtermanagement. Keinesfalls können mit dieser Form der Entwurmung beim Pferd Kosten gespart werden. Wer dies damit beabsichtigt hat die Komplexität nicht verstanden.

Nach einer Entwurmung können Sie Ihr Pferd gezielt durch eine regelmäßige Entgiftung von Leber und Niere, z. B. mit Billy´s Nierenkräuter und Billy´s Leberkräuter sowei einer kurweisen Darmsanierung mit Yea Sacc Mikro für 1-2 Wochen nach der Entwurmung unterstützen. „Wurmfreie“ Bestände können auch ab und an mit speziellen Kräutermischungen (Wurmkräuter von PerNaturam) – Achtung kurweise nicht länger als 3 Wochen verabreichen – unterstützt werden.

![Entgiften sie die Leber des Pferdes nach einer Wurmkur - jetzt hier bestellen! Nach einer Wurmkur beim Pferd die Leber entgiften!]()

1965 geboren hat Thomas Kranz erst im Alter von 21 Jahren seine Liebe zum Pferd entdeckt. Fasziniert von diesen Tieren widmet er sich seitdem intensiv seinem neuen Hobby. Ganz gleich, ob es neue Wege in der Haltung oder Ausbildung der Pferde waren oder um innovative Ernährungskonzepte bei der Fütterung von Pferden ging, seine Ideen und Visionen fanden Zuspruch.

1965 geboren hat Thomas Kranz erst im Alter von 21 Jahren seine Liebe zum Pferd entdeckt. Fasziniert von diesen Tieren widmet er sich seitdem intensiv seinem neuen Hobby. Ganz gleich, ob es neue Wege in der Haltung oder Ausbildung der Pferde waren oder um innovative Ernährungskonzepte bei der Fütterung von Pferden ging, seine Ideen und Visionen fanden Zuspruch.

Franziska Tautz

Franziska Tautz Der Stress oder die Angst bei Pferden schlägt nicht nur auf den Magen

Der Stress oder die Angst bei Pferden schlägt nicht nur auf den Magen

Häufig wird die Arthrose beim Pferd eher konventionell d.h. schulmedizinisch behandelt. Diese Form der Behandlung schließt jedoch eine homöopatische Behandlung des Pferdes mit Arthrose nicht aus. Eine homöopathische Therapie ist nicht nur als Alternative zu konventionellen Maßnahmen, sondern auch als Ergänzung zu schulmedizinischen Maßnahmen sinnvoll. Viele meiner Tierheilpraktiker-Kollegen und –kolleginnen vertreten die Auffassung, dass der Einsatz von Homöopathie und das gleichzeitige Verabreichen von Kortikosteroiden (Corticoide) unsinnig sei, weil dadurch die Kraft und Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln unwirksam werde. Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich therapiere seit mehr als 10 Jahren Pferde mit allen möglichen Arten von Arthritiden und weiß, dass der Patient sehr wohl selbst entscheidet, welche Information er verarbeiten kann oder nicht. Ich habe fast nur „austherapierte“ Patienten in der Behandlung, die Langzeit-Kortisongaben hinter sich hatten und trotzdem sehr gut auf die Homöopathie reagieren.

Häufig wird die Arthrose beim Pferd eher konventionell d.h. schulmedizinisch behandelt. Diese Form der Behandlung schließt jedoch eine homöopatische Behandlung des Pferdes mit Arthrose nicht aus. Eine homöopathische Therapie ist nicht nur als Alternative zu konventionellen Maßnahmen, sondern auch als Ergänzung zu schulmedizinischen Maßnahmen sinnvoll. Viele meiner Tierheilpraktiker-Kollegen und –kolleginnen vertreten die Auffassung, dass der Einsatz von Homöopathie und das gleichzeitige Verabreichen von Kortikosteroiden (Corticoide) unsinnig sei, weil dadurch die Kraft und Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln unwirksam werde. Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich therapiere seit mehr als 10 Jahren Pferde mit allen möglichen Arten von Arthritiden und weiß, dass der Patient sehr wohl selbst entscheidet, welche Information er verarbeiten kann oder nicht. Ich habe fast nur „austherapierte“ Patienten in der Behandlung, die Langzeit-Kortisongaben hinter sich hatten und trotzdem sehr gut auf die Homöopathie reagieren. Wenn Sie eine schulmedizinische Arthrose-Therapie mit Ihrem Pferd hinter sich haben, dann kennen Sie die Grenzen und die Nebenwirkungen. Durch häufige Kortikosteroidgaben kann es zu vermehrtem oder verringertem Appetit kommen, was wiederum zu Koliken, Gewichtszunahme oder Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Muskelathrophie führen kann. Es kann zu Hautekzemen kommen oder zu schlecht heilenden Wunden. Ganz abgesehen von einem lethargischen Gemütszustand der Pferdes.

Wenn Sie eine schulmedizinische Arthrose-Therapie mit Ihrem Pferd hinter sich haben, dann kennen Sie die Grenzen und die Nebenwirkungen. Durch häufige Kortikosteroidgaben kann es zu vermehrtem oder verringertem Appetit kommen, was wiederum zu Koliken, Gewichtszunahme oder Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Muskelathrophie führen kann. Es kann zu Hautekzemen kommen oder zu schlecht heilenden Wunden. Ganz abgesehen von einem lethargischen Gemütszustand der Pferdes.

Magenprobleme beim Pferd, wie Magenschleimhautentzündungen (Gastritis) bis hin zu Magengeschwüren (Ulzera) sind keine Seltenheit. Im Gegenteil, sie treten viel häufiger auf als man denkt. Interessant ist auch, dass man die Annahme, es könnte nur Pferde mit hohen Kraftfuttergaben betreffen, heute nicht mehr teilt. Der Magen des Pferdes reagiert auf viele äußere Umstände (Fütterung, Stress, Medikament usw.) sehr empfindlich und die Symptome zeigen meist kein einheitliches Krankheitsbild. Eine sichere Diagnose eines Magengeschwüres kann auch heute nur über eine Gastroskopie gestellt werden und diese Form des „Eingriffs“ ist leider aufwändig und teuer. In unserem Fachartikel gehen wir auf die Entstehung von Magengeschwüren bei Pferden ein und erklären mögliche Wege einer erfolgreichen Therapie.

Magenprobleme beim Pferd, wie Magenschleimhautentzündungen (Gastritis) bis hin zu Magengeschwüren (Ulzera) sind keine Seltenheit. Im Gegenteil, sie treten viel häufiger auf als man denkt. Interessant ist auch, dass man die Annahme, es könnte nur Pferde mit hohen Kraftfuttergaben betreffen, heute nicht mehr teilt. Der Magen des Pferdes reagiert auf viele äußere Umstände (Fütterung, Stress, Medikament usw.) sehr empfindlich und die Symptome zeigen meist kein einheitliches Krankheitsbild. Eine sichere Diagnose eines Magengeschwüres kann auch heute nur über eine Gastroskopie gestellt werden und diese Form des „Eingriffs“ ist leider aufwändig und teuer. In unserem Fachartikel gehen wir auf die Entstehung von Magengeschwüren bei Pferden ein und erklären mögliche Wege einer erfolgreichen Therapie.

Bei klinischen Untersuchungen zu Magengeschwüren bei Pferden (Prof. Coenen) konnten unterschiedliche Krankheitsbilder in Abhängigkeit zur Haltung festgestellt werden. So hatten gerade Pferde in Boxenhaltung trotz ausreichender Fütterung von Raufutter vermehrt Magengeschwüre im Gegensatz zu Pferden, die in Laufställen mit täglichem Koppelgang gehalten wurden.

Bei klinischen Untersuchungen zu Magengeschwüren bei Pferden (Prof. Coenen) konnten unterschiedliche Krankheitsbilder in Abhängigkeit zur Haltung festgestellt werden. So hatten gerade Pferde in Boxenhaltung trotz ausreichender Fütterung von Raufutter vermehrt Magengeschwüre im Gegensatz zu Pferden, die in Laufställen mit täglichem Koppelgang gehalten wurden. Heute wird das Wort „Dämpfigkeit“ mit der chronisch obstruktiven Bronchitis beim Pferd gleichgesetzt - obwohl streng genommen etwas anderes damit gemeint ist. Dies führt immer wieder zu Verwirrungen. Bis einschließlich 2001 war die Dämpfigkeit beim Pferd ein sogenannter Gewährsmangel und berechtigte somit zur Rückabwicklung des Pferdekaufes. Beschrieben wurde hier eine chronische und unheilbare Erkrankung von Lunge und Herz beim Pferd. Heute weiß man aber, dass in den meisten Fällen von COB oder RAO die Lunge nicht so zerstört ist wie bei einem dämpfigen Pferd (hier spricht man von einer Lungenfibrose – dauerhaftem Elastizitätsverlust), wo eine Heilung nicht möglich wäre. Daher sind streng genommen die meisten Pferde per Definition eben nicht dämpfig – also nicht unheilbar erkrankt, auch wenn die zugrunde liegende Allergie bzw. Sensibilität in den meisten Fällen bestehen bleibt. Diese Erkenntnis hilft aber dabei, das chronisch obstruktiv „erkrankte“ Pferd durch entsprechendes Haltungs- und Futtermanagement beschwerdefrei zu halten. Richtiger wäre also von einer Erkrankung mit sehr wahrscheinlich wiederkehrendem Charakter zu sprechen als von einer wiederkehrenden chronisch verstopften (obstruktiv) Bronchitis. Deshalb werden die Begrifflichkeiten COB oder COPD (englisch: chronic obstructive pulmonary disease) heute nicht mehr verwendet.

Heute wird das Wort „Dämpfigkeit“ mit der chronisch obstruktiven Bronchitis beim Pferd gleichgesetzt - obwohl streng genommen etwas anderes damit gemeint ist. Dies führt immer wieder zu Verwirrungen. Bis einschließlich 2001 war die Dämpfigkeit beim Pferd ein sogenannter Gewährsmangel und berechtigte somit zur Rückabwicklung des Pferdekaufes. Beschrieben wurde hier eine chronische und unheilbare Erkrankung von Lunge und Herz beim Pferd. Heute weiß man aber, dass in den meisten Fällen von COB oder RAO die Lunge nicht so zerstört ist wie bei einem dämpfigen Pferd (hier spricht man von einer Lungenfibrose – dauerhaftem Elastizitätsverlust), wo eine Heilung nicht möglich wäre. Daher sind streng genommen die meisten Pferde per Definition eben nicht dämpfig – also nicht unheilbar erkrankt, auch wenn die zugrunde liegende Allergie bzw. Sensibilität in den meisten Fällen bestehen bleibt. Diese Erkenntnis hilft aber dabei, das chronisch obstruktiv „erkrankte“ Pferd durch entsprechendes Haltungs- und Futtermanagement beschwerdefrei zu halten. Richtiger wäre also von einer Erkrankung mit sehr wahrscheinlich wiederkehrendem Charakter zu sprechen als von einer wiederkehrenden chronisch verstopften (obstruktiv) Bronchitis. Deshalb werden die Begrifflichkeiten COB oder COPD (englisch: chronic obstructive pulmonary disease) heute nicht mehr verwendet.

GladiatorPLUS für Pferde ist vielseitig einsetzbar

GladiatorPLUS für Pferde ist vielseitig einsetzbar

Sicher kennen Sie den Begriff „Zivilisationskrankheit“ beim Menschen – aber bei Pferden? Hier spricht man gerne und häufig von den Wohlstandskrankheiten und meint meist Stoffwechselentgleisungen wie Hufrehe, EMS, KPU oder Cushing, Diabetes oder Fettleibigkeit. Diese Krankheiten sind ursächlich nicht selten für zusätzlichen Leistungsabfall, Allergien der Haut und Atemwege sowie massive Störungen der Darmgesundheit oder der Entgiftungsleistung von Leber und Nieren verantwortlich. Die Pharma- und Futtermittelindustrie hat schon längst darauf reagiert und liefert eine Vielzahl von Medikamenten oder Ergänzungsfutter für das Pferd als Antwort darauf.

Sicher kennen Sie den Begriff „Zivilisationskrankheit“ beim Menschen – aber bei Pferden? Hier spricht man gerne und häufig von den Wohlstandskrankheiten und meint meist Stoffwechselentgleisungen wie Hufrehe, EMS, KPU oder Cushing, Diabetes oder Fettleibigkeit. Diese Krankheiten sind ursächlich nicht selten für zusätzlichen Leistungsabfall, Allergien der Haut und Atemwege sowie massive Störungen der Darmgesundheit oder der Entgiftungsleistung von Leber und Nieren verantwortlich. Die Pharma- und Futtermittelindustrie hat schon längst darauf reagiert und liefert eine Vielzahl von Medikamenten oder Ergänzungsfutter für das Pferd als Antwort darauf. Was jetzt sehr überspitzt dargestellt wird, ist in der Realität schon längst so Praxis. Aus Sicht der Ernährungsberatung bzw. der therapeutischen Ernährungsberatung für kranke Pferden liegt aber genau hier das Problem. Fast bei jedem kranken Pferd – ganz gleich ob Stoffwechsel, Gelenke, Sehnen oder Bänder oder Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstraktes usw. – ist eine Therapie über die Fütterung gezielter Ergänzungsfutter oder die Gabe spezieller Medikamente nur die halbe Miete. Um am Ende zufriedenstellende Ergebnisse beim kranken Pferd zu erzielen, spielt die auf das Krankheitsbild angepasste Bewegungstherapie eine ganz entscheidende Rolle. Nur verstehen die meisten Pferdebesitzer unter Bewegung nicht das, was Physiotherapeuten oder Pferdetrainer bzw. Ernährungstherapeuten unter einer therapieunterstützenden Bewegung verstehen.

Was jetzt sehr überspitzt dargestellt wird, ist in der Realität schon längst so Praxis. Aus Sicht der Ernährungsberatung bzw. der therapeutischen Ernährungsberatung für kranke Pferden liegt aber genau hier das Problem. Fast bei jedem kranken Pferd – ganz gleich ob Stoffwechsel, Gelenke, Sehnen oder Bänder oder Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstraktes usw. – ist eine Therapie über die Fütterung gezielter Ergänzungsfutter oder die Gabe spezieller Medikamente nur die halbe Miete. Um am Ende zufriedenstellende Ergebnisse beim kranken Pferd zu erzielen, spielt die auf das Krankheitsbild angepasste Bewegungstherapie eine ganz entscheidende Rolle. Nur verstehen die meisten Pferdebesitzer unter Bewegung nicht das, was Physiotherapeuten oder Pferdetrainer bzw. Ernährungstherapeuten unter einer therapieunterstützenden Bewegung verstehen.

Nicht der mechanische Reiz durch einen Stich des etwa einen Millimeter langen Insekts verursacht das Auftreten des Ekzems, sondern die allergische Reaktion des Pferdes auf die Speichelsekrete der Mücken. Sie stechen am liebsten dort, wo die Haare senkrecht stehen, vor allem an der Schweifrübe, dem Mähnenkamm, auf der Kruppe und an der Bauchnaht.

Nicht der mechanische Reiz durch einen Stich des etwa einen Millimeter langen Insekts verursacht das Auftreten des Ekzems, sondern die allergische Reaktion des Pferdes auf die Speichelsekrete der Mücken. Sie stechen am liebsten dort, wo die Haare senkrecht stehen, vor allem an der Schweifrübe, dem Mähnenkamm, auf der Kruppe und an der Bauchnaht.

Das Thema Entwurmung, Endoparasiten, Wurmbefall bei Pferden und welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigt schon immer die Pferdewelt. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern.

Das Thema Entwurmung, Endoparasiten, Wurmbefall bei Pferden und welche Wurmkuren wie oft verabreicht werden sollen, beschäftigt schon immer die Pferdewelt. Ebenso werden bei der Entwurmung beim Pferd ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten: Wie gefährlich ist die konventionelle Entwurmung für das Pferd und wie wirksam sind alternative Entwurmungsmethoden? In diesem Artikel wollen wir versuchen die unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zu erläutern. Kotprobe Pferd – Ja aber richtig!

Kotprobe Pferd – Ja aber richtig! Unterstützung durch homöopathische Entwurmung oder Kräuter beim Pferd

Unterstützung durch homöopathische Entwurmung oder Kräuter beim Pferd

Elektrolyte fürs Pferd – Wenn Pferde schwitzen

Elektrolyte fürs Pferd – Wenn Pferde schwitzen

Sonne, Hitze und Pferdeweide

Sonne, Hitze und Pferdeweide Jeder Pferdebesitzer kennt sie – die Bierhefe. Früher wie heute wird die Bierhefe in der Pferdefütterung sehr geschätzt, häufig frisch oder mit Biertreber vermengt an die Arbeitspferde in großen Mengen verfüttert. Heute wird die nach mehreren Brauvorgängen übrig gebliebenen inaktive Bierhefe zwar aus Kostengründen nicht mehr zu Pferdefutter verarbeitet – dennoch weiß man um die guten Eigenschaften dieser Bierhefe und produziert sie in großen Mengen industriell für die Futtermittel- und Nahrungsmittelindustrie. Somit ist sie kein Rest aus der Produktion eines anderen Produktes wie es immer wieder abwertend unter Pferdeleuten behauptet wird. Der Vorteil einer automatisierten Bierhefeherstellung ist eine gleichbleibend hochwertige und für den Pferdebesitzer kostengünstige Alternative als Futterzusatz.

Jeder Pferdebesitzer kennt sie – die Bierhefe. Früher wie heute wird die Bierhefe in der Pferdefütterung sehr geschätzt, häufig frisch oder mit Biertreber vermengt an die Arbeitspferde in großen Mengen verfüttert. Heute wird die nach mehreren Brauvorgängen übrig gebliebenen inaktive Bierhefe zwar aus Kostengründen nicht mehr zu Pferdefutter verarbeitet – dennoch weiß man um die guten Eigenschaften dieser Bierhefe und produziert sie in großen Mengen industriell für die Futtermittel- und Nahrungsmittelindustrie. Somit ist sie kein Rest aus der Produktion eines anderen Produktes wie es immer wieder abwertend unter Pferdeleuten behauptet wird. Der Vorteil einer automatisierten Bierhefeherstellung ist eine gleichbleibend hochwertige und für den Pferdebesitzer kostengünstige Alternative als Futterzusatz.

Die Reitställe und Landwirte dürften bereits ihr Pferdeheu eingefahren haben. Die Ernten in diesem Jahr sind in den meisten Regionen recht zufriedenstellend. Nur sehr selten hat es das Heu für die Pferde in diesem Jahr verregnet. Mit einer guten Heuernte ist aber noch lange nicht garantiert, dass sich dies bis zur eigentlichen Fütterung, durch z.B. Fehler in der Lagerung, nicht noch ändert. Zwar gibt die Farbe und der Geruch des Heus erste wichtige Hinweise auf die Qualität des Winterfutters für Pferde, dennoch können wichtige Merkmale über die Unbedenklichkeit für die Gesundheit der Pferde, nur über eine Analyse zuverlässig beurteilt werden – oder vielleicht doch nicht? In unserem Artikel wollen wir praktische Tipps geben und auf Fragen zur Heufütterung an Pferde mit Stoffwechsel- oder Verdauungsproblemen eingehen.

Die Reitställe und Landwirte dürften bereits ihr Pferdeheu eingefahren haben. Die Ernten in diesem Jahr sind in den meisten Regionen recht zufriedenstellend. Nur sehr selten hat es das Heu für die Pferde in diesem Jahr verregnet. Mit einer guten Heuernte ist aber noch lange nicht garantiert, dass sich dies bis zur eigentlichen Fütterung, durch z.B. Fehler in der Lagerung, nicht noch ändert. Zwar gibt die Farbe und der Geruch des Heus erste wichtige Hinweise auf die Qualität des Winterfutters für Pferde, dennoch können wichtige Merkmale über die Unbedenklichkeit für die Gesundheit der Pferde, nur über eine Analyse zuverlässig beurteilt werden – oder vielleicht doch nicht? In unserem Artikel wollen wir praktische Tipps geben und auf Fragen zur Heufütterung an Pferde mit Stoffwechsel- oder Verdauungsproblemen eingehen. Heuanalyse, welche Werte geben Auskunft über ein gutes Pferdeheu?

Heuanalyse, welche Werte geben Auskunft über ein gutes Pferdeheu?

Mittlerweile wird man in der Ernährungsberatung vermehrt mit der der Erbse verwandten Futterpflanze Esparsette für Pferde konfrontiert. Bei genauer Betrachtung sind es nicht nur positive Eigenschaften, die man dieser sehr protein- und tanninreichen Futterpflanze nachsagt, sondern, wie so häufig, hat dieser in Mode gekommene Süssklee (früher hatte man ihn für schwer arbeitende Pferde in der Landwirtschaft eingesetzt) eben auch eine Kehrseite.

Mittlerweile wird man in der Ernährungsberatung vermehrt mit der der Erbse verwandten Futterpflanze Esparsette für Pferde konfrontiert. Bei genauer Betrachtung sind es nicht nur positive Eigenschaften, die man dieser sehr protein- und tanninreichen Futterpflanze nachsagt, sondern, wie so häufig, hat dieser in Mode gekommene Süssklee (früher hatte man ihn für schwer arbeitende Pferde in der Landwirtschaft eingesetzt) eben auch eine Kehrseite. Esparsetten-Cobs für Pferde sind zuckerarm?

Esparsetten-Cobs für Pferde sind zuckerarm?

„KPU“ (Kryptopyrrolurie) ist eine Stoffwechselkrankheit, die zunächst beim Menschen entdeckt wurde. Früher wurde sie auch gerne als Malvaria oder Mauve Krankheit bezeichnet. Heute rückt man mittlerweile von der Bezeichnung „KPU“ ab und nennt diese Erkrankung HPU (Hämopyrrolaktamurie). Diese Unterscheidung hängt aber auch mit der bei Menschen neuerdings unterschiedlichen Messverfahren der Labore zusammen. Da die Stoffwechselerkrankung „KPU“ zunehmend in einer Familie und dann überwiegend bei Frauen diagnostiziert wurde, geht man heute von einer vererbbaren Krankheit bei Menschen aus (biochemisch-enzymatische Störung des Häm-Stoffwechsels). Die Gemeinsamkeit zwischen Pferd und Mensch besteht darin, dass aktiviertes Vitamin B6 (P5P) Zink und Mangan verloren gehen. Gerade aber das Vitamin B6 spielt vor allem im Entgiftungsstoffwechsel der Leber und der Verarbeitung von Eiweißen und Aminosäuren beim Pferd eine entscheidende Rolle.

„KPU“ (Kryptopyrrolurie) ist eine Stoffwechselkrankheit, die zunächst beim Menschen entdeckt wurde. Früher wurde sie auch gerne als Malvaria oder Mauve Krankheit bezeichnet. Heute rückt man mittlerweile von der Bezeichnung „KPU“ ab und nennt diese Erkrankung HPU (Hämopyrrolaktamurie). Diese Unterscheidung hängt aber auch mit der bei Menschen neuerdings unterschiedlichen Messverfahren der Labore zusammen. Da die Stoffwechselerkrankung „KPU“ zunehmend in einer Familie und dann überwiegend bei Frauen diagnostiziert wurde, geht man heute von einer vererbbaren Krankheit bei Menschen aus (biochemisch-enzymatische Störung des Häm-Stoffwechsels). Die Gemeinsamkeit zwischen Pferd und Mensch besteht darin, dass aktiviertes Vitamin B6 (P5P) Zink und Mangan verloren gehen. Gerade aber das Vitamin B6 spielt vor allem im Entgiftungsstoffwechsel der Leber und der Verarbeitung von Eiweißen und Aminosäuren beim Pferd eine entscheidende Rolle. „KPU“ beim Pferd - Ursachen:

„KPU“ beim Pferd - Ursachen: